第1361回 天然記念物の鶏 ⑴

①http://inakami.net/blog/chicken-17525.htmlより引用の天然記念物の鶏のイラスト

家禽の特集を紹介差し上げた時に、その中には愛玩鳥で言うならば、観賞用の鶏の部類に入る種は二種いると申し上げました。また、鑑賞用だけではなしに、普通の小鳥でいうところのさえずり、ニワトリ野場合には鳴き声を持ち合わせている種もいて、たかだかニワトリと言っても侮れないところもあります。そして驚くことに、日本のニワトリには十七種の天然記念物がいるのです。ただ単にニワトリは食肉と、玉子だけの価値だけではなく、姿形や鳴き声まで魅了されているのです。

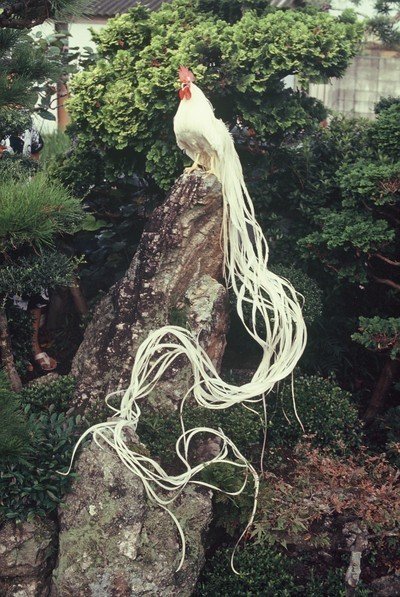

②-1.https://ja.m.wikipedia.org/wiki/オナガドリより引用の土佐のオナガドリ(尾の長さ約3,6〜10,6㍍)

②-2.https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=47より引用の白型のオナガドリ

それでは有名な天然記念物のニワトリの中で姿形を認められた日本で最初の大正12年天然記念物指定され、さらに昭和27年特別天然記念物に指定されたのが、鶏王国と言われる高知県のオナガドリです。当初は小国鶏から作られ、明治までは五色と呼ばれる小国鶏の鶏が白藤種です。白藤種と東天紅鶏を交配して作られたのが②-1.の写真の褐色種です。小国鶏からの突然変異と伝わりますが、白色レグホーンらしき鶏に白藤種を交配させたともいわわるのが②-2.の写真の白色種です。

③https://www.pinterest.jp/pin/452189618807054956/より引用のトウテンコウ

後に紹介します声良・唐丸とともに日本三大長鳴鶏の一つとして知られるのが、昭和11年9月に日本の天然記念物に指定された③の写真がトウテンコウと言います。東天紅という名称は、夜明けの東の空が紅に染る頃、天性の美声で謡うところから命名されたといわれ、英名も"Long crower"と名付けられました。主に高知県で飼育されており、高く澄んだ声で鳴く長鳴き鶏としても有名です。体型はオナガドリに良く似て、尾羽も非常に長いです。しかし伸び続けることはありません。

④-1.https://www.hiroshima-u.ac.jp/research/now/no27/no27_1より引用の白型のチャボ

④-2.http://asnyaro.blog129.fc2.com/blog-entry-967.htmlより引用のミノヒキチャボ

④-3.https://www.hiroshima-u.ac.jp/research/now/no27/no27_1#wrapperより引用のウズラチャボ

④-1.は白型のチャボです。17世紀まで存続したチャンパ王国の鶏品種を日本で改良・作出したと考えられます。昭和16年に天然記念物に指定されました。直立した尾と短脚が特徴です。この種を基にして、高知県原産の昭和12年天然記念物指定されました④-2.のミノヒキチャボは、やはり小型オナガドリのようです。チャボとは直接の関係なく小さいだけです。高知県原産で、昭和12年に天然記念物に指定された④-3.はウズラの様なウズラチャボです。垂直に飛び上がる習性があります。

⑤http://www.yakko-style.com/?p=1434より引用のオナガドリのもとになったショウコッケイ

闘鶏の一種として古くから飼われ、多くの日本鶏の成立に関わったのは、平安時代初期に中国の昌国(しょうこく)から渡来した銘鶏で、本種から多数の日本鶏が作出され、そしてこの⑤の写真がショウコッケイです。昭和16年に天然記念物に指定され、三重県、京都府で多く飼われています。ニワトリの基といわれるセキショクヤケイから作り出されました。その出来上がったショウコッケイはオナガドリを作る基になりました。五色と白藤、白笹の三種で気品に富む品種と思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?