第921回 ちょっと変わった野鳥の趾

①https://jp.123rf.com/photo_28300149_ダチョウの足.htmlより引用のダチョウの趾

②https://www.google.co.jp/amp/s/www.pinterest.com/amp/pin/435582595190861566/より引用の左が正足で右が対趾足のイラスト

今までにも数回に渡り、野鳥の趾(あしゆび)を語りましたけど、この回はちょっと変わった野鳥の趾を紹介していきたく思います。普通の野鳥の趾とは字の如く「正趾足」といい、人の手足の指は五本ですが、殆どの鳥の趾は四本です。例外として、家禽のウコッケイは五本あるように見えますが、それは第一趾が分岐しただけで、やはり四本です。スズメやハト、カラスなどの身近な野鳥は四本です。殆どの野鳥の趾は四本と言っても良いです。しかし生活環境によって例外があります。

②-1.http://ilovewintergreen.blog22.fc2.com/blog-entry-72.htmlより引用のミユビゲラ

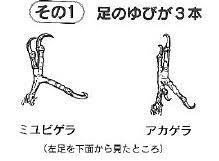

②-2.http://www.moridukuri.org/miyubi.htmより引用のミユビゲラの趾とアカゲラの趾の比較イラスト

①の写真はダチョウの趾です。ダチョウは飛ぶことが出来ず地上生活して、サバンナを走り回ります。その趾の形は蹄のようです。ダチョウは第三趾と第四趾の二本だけ(世界唯一)で、第四趾も小さいです。②-1.は幻のキツツキと言われるミユビゲラです。他のキツツキの趾は四本ですが、ミユビゲラは第一趾がなく(②-2.のイラスト参照)、三本しかありません。ミユビゲラは普通に木の枝に止まることを好まなかったので、退化したと思われます。これも環境生活の一つの出来事です。

②-3.https://note.com/hiho2351/n/nbe61be04d459より外対趾足のキツツキ

②-3.の写真をご覧頂ければお分かりになると思いますが、第一趾があるため、鳥は木の枝に止まれます。前三本の趾しかなければ枝を掴むことができません。他にはミユビシギ、ミツユビカモメ、ミツユビカワセミ(第二趾が退化した)がいます。また対趾足とは前後に二本ずつ趾があり、③の写真のようにカッコウの仲間。外対趾足は第四趾が外側方を向くキツツキの仲間。可変対趾足は第四趾が前後に動くフクロウの仲間やミサゴ(④の写真のミサゴ)がそれに当たります。

③http://diastataxy.jpn.org/img/tutudori/1311wm-0628t2s.jpgより引用の対趾足のツツドリ

ミサゴは第四趾を後ろに向けることも出来ます。これはミサゴが水中の魚を空中からのホバリングから捕獲するためです。キツツキ類、カッコウ科の第四趾は前に向けることも出来ます。変わったことにフクロウは死ぬと前三本をむけますが、キツツキは死んでも前二本です。対趾足は枝に止まるための適応しています。グンカンドリの第四趾は前方と外側に向けることも出来ます。ネズミドリ類は皆前趾ですが、第一趾と第四趾は後ろにも向けられる。ここでも趾は環境に適応します。

④https://plaza.rakuten.co.jp/trial3/diary/201511220000/?scid=wi_blg_amp_diary_nextより引用の可変対趾足のミサゴ

対趾足、外対趾足、可変対趾足、変対趾足、合趾足、半蹼足、欠蹼足の鳥たちは普通に木の枝に止まれますが、例えば、四本の趾がすべて前にあるアマツバメなどの皆前趾足の鳥や、ツルは正足の部類ですが、第一趾(後趾)の位置が高く、木の枝には止まれません。正月の風物詩の日本画の「松に鶴」は「梅に鶯」同様に勘違いに過ぎないので、「松に白鷺」か「松に鸛(コウノトリ)」が正解かと思います。また蹼足のカモやカモメなどは枝に止まれませんが、全蹼足のウの仲間は止まれます。

⑤http://www2.kct.ne.jp/~ryouchan/newpage48.htmlより引用の合趾足のカワセミ

⑤の写真のカワセミは趾の付け根が癒着した合趾足です。前方にある第二趾「内趾」、第三趾「中趾」、第四趾「外趾」の三趾が癒着しくっついている趾のことです。なぜこんな形状なのかと言うと、カワセミは土手に穴を掘って営巣いたします。その時にこの形状の趾なら、穴が掘りやすいからです。しかし、先の指輪はしっかりと三本に分かれていますので、水中の中の小魚や海老を補食する際に木の枝から、捕獲しようとする獲物目掛けて、水中にダイブすることができるのです。

⑥http://diastataxy.jpn.org/siraberu160_aosagi_web.htmlより引用の半蹼足のアオサギ

⑥の写真はアオサギの半蹼足の蹼(水掻き)が小さい趾です。サギの趾はぬかるみなどで餌を探し捕ることが多いので、前趾だけでなく後趾も長くなっています。この長い後趾のおかげで、木の枝にも止まれます。また、注目して欲しいのは、中趾の爪が小さなクシ状になっていることです。これは、羽の手入れに使うと考えられています。水掻きは発生の途中では鳥類全てに有るとされていますが、発生の進行に伴い水鳥以外では消失するみたいです。サギは少しだけ残っているようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?