第767回 横穴式に営巣する野鳥

①http://arukemaya.com/archives/14777554.htmlより引用の古代の横穴式住居

人も縦穴式住居から①のイラストのように横穴式住居に変わったように、野鳥の世界でも木の枝に営巣するものや、地上に直接営巣するもの、また民家の軒先に営巣するもの、その民家の屋根の周りなどに営巣するもの、水上に流されないように営巣するもの…さまざまな営巣をする中で、丈夫な樹木やそのほこら、又は土手や崖を利用して営巣するもの。その居住形式にも普通ならつがいだけの一戸建てに対して、多くのつがい同士で営巣する集団住居。横穴式に営巣する野鳥達です。

②http://www.eco.misawa.co.jp/eco_answer/build/index.htmlより引用のキツツキの巣穴

一番の重労働はキツツキの仲間の営巣だと思います。生木は掘るのは大変ですが、丈夫で壊れにくいです。枯れ木は掘るのは簡単ですが、壊れやすいし、外側(辺材部)は当たり前ですが、丈夫なほうが巣が壊れにくく、また外敵により巣が破壊される危険が少ないです。内側(心材部)は柔らかいほうが巣穴を掘りやすく、外側(辺材部)と内側(心材部)の硬さの差が大きい木を選びます。内側(心材部)が硬いと穴の深さが浅く、細い木より太い木を好み、前面が開けた場所に巣を作ります。

③https://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey=20079000364より引用のフクロウの巣穴

この③の写真のフクロウの巣穴は木の祠を使っての営巣です。フクロウはこのように穴を利用して営巣します。営巣する場所は大木がある社寺林や公園で見られます。夜行性で昼間は樹洞や木の横枝などでほとんど動かず目を閉じて休息しています。夕方から活動を始めるが、日中に行動することもあります。それ故にお目にかかりにくいです。巣作りはオスが窪みを作るだけで、巣材は使わず、20日ほどで完成します。樹洞が集音装置となり1.5km離れた人家のラジオも聞こえます。

④http://karapaia.com/archives/52157532.htmlより引用のオシドリのほこらの巣

この④の写真のオシドリもフクロウと同じく木の祠を利用して営巣します。オシドリのオスは目立った身体の色合いをしていますので、目立って外敵から襲われやすく、地上高くに祠を探して営巣します。孵化したヒナはそこから飛び降ります。多くは樹洞で営巣し、稀に地上もあります。巣の選定はメスが行ないます。産座にはメスの綿羽を敷きます。樹洞は巣の底から入り口の穴まで深いものでは1m以上で、ヒナは爪が発達しているので巣穴まで登れることができます。

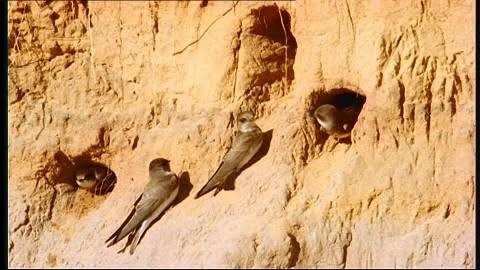

⑤https://footage.framepool.com/ja/shot/463925364-bank-swallow-brood-nest-breeding-colony-biebrzaより引用のショウドウツバメの集団営巣

⑤の写真のショウドウツバメは海岸や川辺の草原、農耕地などに生息し、ほかのツバメと同じく虫を食べる動物食です。イワツバメと同じく集団で営巣します。人でいうならマンション生活です。河川や湖の岸辺や海岸の砂泥質の崖に雌雄共に5〜10日をかけて、直径5〜10cm、長さ20〜100cmの穴を掘って集団で繁殖します。一種のコロニーです。この小さな巣穴を掘る習性から「小洞燕」の和名がついたとされます。また通常は繁殖ごとに新しく穴を掘り、寄生虫を排除します。

⑥http://photozou.jp/photo/show/169066/36696357より引用のカワセミの営巣

この⑥の写真のカワセミがこんな横穴を掘って営巣するというのを意外と思っていらっしゃる方も多いと思います。場所は川辺に有る赤土の露出した所で、垂直または崖の庇屋根状に入り口の直径が6~9cm、奥行き0.5~1mで、奥に行くほど登り勾配になり、傾斜10~20度は産室内に糞が流れ込むのを防ぐためです。巣穴は、毎年同じくらいの高さに作ります。これは一番上の表土は固いが、その下は軟らかく、さらに下には粘土があり、いろんな要素で快適性があるからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?