第1157回 鳥の聴力

①https://note.com/hiho2351/n/n0d1f9d9c62f8より引用の鳥の耳(写真はカワセミ)

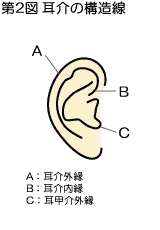

①の写真のカワセミはこの項の話と直接関係ないものの、鳥類の耳はどこにあるのかの一例を示したものです。人と鳥類の耳を比較してみますと、人間の聴覚との大きな違いが5つあります。②の写真のような耳介とは、⑴人間の顔から突き出ている軟骨組織)がない。鳥類の耳な位置は目の後ろやや下方。開口は耳羽に覆われて、外見には見えない。海鳥の外耳道は羽毛、潜水時に水が入るのを防いでいる。(2)人を含め哺乳類の内耳の小骨は三つに対し、鳥の内耳は爬虫類と同様に一つ。

②https://www.jaisa.or.jp/action/group/bio/Technologies/Ear/Ear-f.htmより引用の耳介(じかい)

⑶人の内耳はカタツムリ状の螺旋(らせん)構造になっています。鳥は内耳がバナナ状に湾曲しているので、内耳の距離は短く伝達が早い。(4)内耳で音を感知する有毛細胞は人の場合は、高齢になるに従って聴力が衰えるが、鳥の有毛細胞は定期的に入れ替わる。(5)鳥の聴覚は一年を通じて変動する。繁殖期にはさえずりがよく聞こえなければならないが、その他の季節には能力を落とすことによりエネルギーを無駄にしない。これらの五つの理由によって、人よりも聴力は優れています。

③https://note.com/hiho2351/n/n0d1f9d9c62f8より引用のミミズクの耳の中

鳥類の中で、フクロウの耳ほど、複雑な聴覚の構造をしているものはありません。フクロウには左右の耳の位置が大きく異なるものがいます。音の方向などが分かりやすいように耳の位置を上下にずらしてあります。フクロウの仲間は暗い夜中に狩をすることが多く、夜行性のフクロウは夜目が効いて暗くても視覚から、追跡することはできても、地面の枯葉の下に隠れている、ノネズミの足音を、この左右にちぐはぐに付いている、耳で時間差を付けることで、獲物の位置を特定します。

④https://www.google.co.jp/amp/s/www.fnn.jp/articles/amp/4666より引用の鷲の耳

猛禽類の鷲の耳はどこにあるのかと言うと、鷲の目の近くの体毛をかき分けてみると、耳というよりかは、少し大きめな穴があり、やはり耳介がなく、瞳孔と同じくらいの大きさをした空間があります。鷲の聴覚についての研究はされていないと思われます。音声の到達距離は気象条件にもよりますが、観察をしてみての実感として予測して、200~300mは聞こえているはずと言います。科学的な根拠はありません。鷲は聴覚ではなく、視覚を主に狩りなどの行動を行っているからです。

⑤http://sueme.hatenablog.com/entry/20050505/p1より引用のツグミの耳

スズメにしろ、フクロウや鷲鷹、カラスにしろ、鳥類には人の耳とは異なった耳を持っています。⑤はツグミの耳ですが、このツグミも土中にいるミミズを探し当て、クチバシを突っ込み捕獲します。鳥類はさまざまな音をさまざまな音量でキャッチし、それによって音源の大体の方向を把握し、同じ方向から届いた音を特定の周波数で鼓膜を振動させ、頭部を通過して反対側に抜けると、別の周波数として認識されます。この鼓膜の違いによって、つまり鳥の頭部は音を判断します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?