第649回 人は鳥になれないわけ

①Twitterより引用のイラスト

当たり前のことをタイトルにしていますが、でも私もあなたも、もし少しの努力で自分が、機械の力を借りずに、空を飛ぶことが出来るなら、その努力を惜しまないと思います。地上を走るより、空を飛ぶ方が見通しも良く、道に左右されることなしに自分の行きたいところに行けるからです。ましてや飛べるってことは夢があります。でも、残念ながら人間は地上から大空に羽ばたくには、飛行機やヘリコプターなどの文明の利器を使わなければ、空を飛ぶことが出来ないのです。

②https://askabiologist.asu.edu/similitudesより引用の人とコウモリ、鳥の違いのイラスト

②は人間と鳥、哺乳類で唯一飛ぶことが出来るコウモリの人間でいうなら、腕の部分の骨格の構造です。鳥は私たちと同じ脊椎動物ですが、様々な場所に大きな違いがあります。最も特徴的な翼は腕が変化した物で、手の骨は一つにまとまり、指はありません。空を飛ぶために骨は軽量化され、肺には「気嚢(きのう)」と呼ばれる独自の仕組みが備わっています。コウモリは前足の指の部分が翼を後世する皮膜をかたどっているのに対して、鳥の翼は全て羽で構成されています。

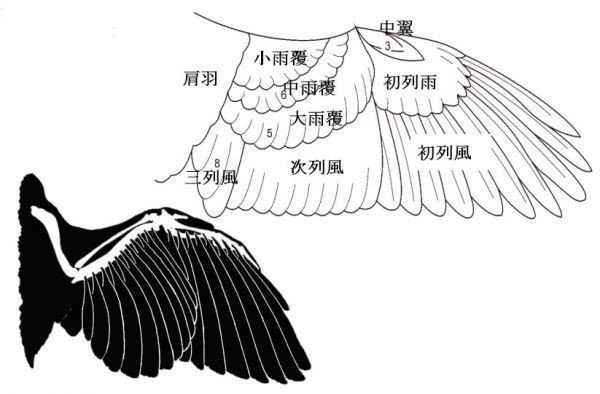

③http://www.birds.dicis.net/learnmoreaboutbirds/informationsaboutform.htmlより引用の翼のイラスト

③のイラストは鳥の翼の構造のイラストです。これらの役割をする羽の重なり合いで、空を飛ぶことが出来るのです。鳥は体長や翼の大きさの割には、体重は軽くなっています。鳥は物を食べても、とても消化が早くて、すぐに体の外に出してしまうので、体が軽いそうです。それでも見た目はふっくらしていますが、それは羽毛がふくらんでいるからで、実際には細い体をしています。骨も細いですが、中が空洞になっているので軽くても丈夫なのだそうです。見た目より軽いです。

④https://www.olive-hitomawashi.com/column/2018/09/post-1869.htmlより引用のツバメの巣

鳥の全ては生まれてから、羽毛が生えてくるまでの間を『ヒナ』と呼んでいます。鳥の種類によって、巣から出る前の幼い鳥のことを指す場合もあります。「換羽」とは季節や成長に応じて鳥の羽が生え変わることをいいます。ヒナから一回目の羽の生え代わりが起こる前の鳥のことを『幼鳥』といいます。羽毛は生えていますが、親鳥とは全く違うモコモコの姿です。一回目の羽の生え代わりを経験した後の若い鳥のことを『若鳥』といいます。種類によって色合いが違います。

⑤http://sugisuki.sblo.jp/s/article/60001422.htmlより引用の飛翔するアオサギ

その「換羽」は『成鳥』の場合は年に二回、夏の繁殖期と冬の非繁殖期の間に換羽をします。見た目が大きく変わることもありますが、ほとんど変わらない種類もあります。「夏羽」は多くの鳥にとって繁殖期なので、羽は目立つ派手な色に変わり、基本的には派手な色になるのはオスだけです。「冬羽」は非繁殖期である冬の羽は地味な傾向で、冬の寒さに耐えるために、羽毛の量や厚みが増えてきます。そのため、冬は丸々と太ったような姿に見えることがあります。

そのほかに「エクリプス羽」はカモ類で繁殖期を過ぎたオスが、地味な姿に変化した状態です。

オスはエクリプス羽になると、メスと見分けがつかないほど地味な姿になります。また反対に繁殖期になると「飾り羽」は鳥の頭、首、胸などに生える長い羽です。オスが自分を美しく目立たせる意味があります。それと同じく「冠羽」は頭のてっぺんに生えるトサカのような羽毛のことです。

オスもメスも持っている種類もいれば、繁殖期にオスだけが生やす種類もいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?