第1966回 コチドリの巣

①https://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey=32053007329より引用のコチドリはの巣

ちょっと前のキジバトの荒っぽい営巣が簡単な野鳥の巣の典型的なものだと思いまして記事を作成している内に、もっと簡単すぎてこれが本当に作った巣なのか、作ってはいないのではないかと思えるような鳥の巣を思い出しました。鳥の巣は鳥は飛べるのだから、必ずしも樹上に造るとは限りません。前々回のカイツブリはなんと水上に浮巣を作ります。またキジなど飛ぶより歩くことが主生活で、地上の草地に作ります。岩場や人工物のようなビルの硬い居場所が好きで巣を作るイソヒヨドリもいます。今回のコチドリは①のタイトル写真のような河原などに営巣する渡り鳥です。

②https://www.birdfan.net/2021/04/09/81869/より引用のコチドリ(体長約16㌢)

②の写真のコチドリは種類の多いことで有名なシギチの仲間です。日本では亜種コチドリが夏季に本州、四国、九州で繁殖致します夏鳥で、西日本以南の暖地では少数が越冬する留鳥、南西諸島では冬鳥と地域によってはバラバラです。コチドリの身体の特徴は写真をご覧になられてお分かりいただけると思いますが、昔の大きなパイロットのメガネをかけた、金色アイリングの鳥です。酒に酔ってふらふらと歩く様を「千鳥足」というのは、この鳥の歩き方のように真っ直ぐ歩かないことになぞらえていわれることでも有名です。その他には「千鳥格子」とか、銘菓千鳥饅頭も有名。

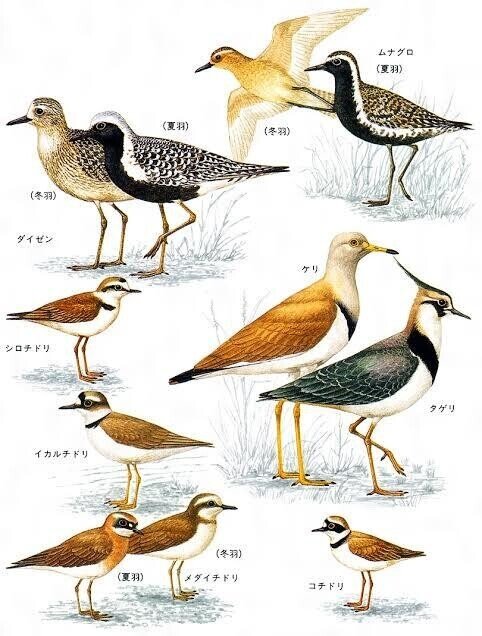

③https://kotobank.jp/word/%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%AA-96366より引用のチドリの仲間のイラスト

コチドリはシギチの仲間に於いて、そのグループは二つに分かれ、それがシギの仲間とチドリの仲間ということになります。しかし、このシギチの大素はチドリの仲間から派生したということです。日本に於けるチドリの仲間は③のイラストが主だと思います。当たり前ですがコチドリによく似ている旅鳥のメダイチドリ、やはりコチドリと同じ分布するイカルチドリとシロチドリ、また似たもの同士の旅鳥か冬鳥のムナグロとダイゼン。まだこの中で身近に感じるのは水田、畑、河原、干潟、草原などに生息する留鳥のケリで、そのケリの仲間が、日本には冬季に越冬の為本州に飛来する冬鳥ですが、中部地方や関東地方北部で繁殖した記録もあります。北海道と東北地方北部では旅鳥の「田んぼの貴婦人」の綺麗なタゲリです。

④-1.https://torinote.net/%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%AA%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%AA%E8%AA%95%E7%94%9F/より引用のヒナを温める親コチドリ

④-2.http://blog.livedoor.jp/taichimaru151/archives/7071708.htmlより引用の親コチドリの身体に隠れるヒナたち

コチドリの巣は川岸などに小石を集めた巣を作ります。転がって割れないように、卵の周りに小石を丁寧に並べます。巣に使われる小石は卵とヒナの模様にそっくりなため外敵に見つかりません。ヒナを守る機能をしっかりと追求したからこそ生まれたシンプルなデザイン。まさに、シンプルイズベストな機能と評価されますが、私が見ても、誰が見ても、小石だらけの河原ですから、言われるようにまったくわからない営巣かもしれません。しかし、簡素すぎるこの巣は周りが小石で囲まれただけで、あとは申し訳程度に枯れ草が少しあるだけです。孵化したヒナたち④-1.の写真のように、親鳥の抱卵班に潜り込みます。また、巣を離れて親鳥といる時に、危険が迫ってきましたら、親鳥がヒナたちを呼び寄せ、④-2.の写真のように、親鳥の身体の中に潜り込ませ、守ります。

⑤https://www.google.co.jp/amp/s/sdknz610.exblog.jp/amp/19696443/より引用のコチドリの擬傷

コチドリはこのように、地上に営巣をする鳥です。国鳥のキジや春告鳥のヒバリもそうです。みんな何らかの方法で、外敵からヒナを守り、自分も襲われないように工夫をして自主防衛しています。また、実際に外敵がヒナの近くに迫ってきましたら、身体の大きなキジのオスは迎撃するようです。しかし、身体の小さなヒバリや、増して小石を周りに敷き詰めただけのコチドリはどのような方法でヒナを守ろうとするのでしょう。それは雛や卵に近づいたとしよう。親鳥は外敵が気付かないほどの距離から巣を離れ、目立たないように低い姿勢でしばらく走ったあと飛び立ちます。その時に、初めて警戒の鳴き声を出します。巣のある方向を感づかれないように、外敵を違う方向へ誘導しようとするのです。また卵やヒナの保護色ですから、このことも自主防衛に繋がります。ところが、時には擬傷という思いきった手段をとることがあります。⑤の写真のように、擬傷というのは、自分が傷ついてもがき苦しんでいる様子を演じ、敵の注意を自分に引きつけ、卵やヒナと反対の方向へ敵を導こうとする必死の演技です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?