#056 在宅時間が長い今こそ見直すべきは“照明”、ダイソンの7万超えデスクライトの凄さを紐解く

【木村ヒデノリのTech Magic #056】 無意識に毎日使うものほどお金をかけたくなる。住環境はその代表例だが、その中で「照明」が及ぼす影響は非常に大きい。睡眠障害の原因には日光不足が挙げられるほど脳と光は密接に関係しており、照明と行動心理に関する論文も多く執筆されるほどだ。筆者もその重要性は痛感して住宅の採光や照明に関してはかなりこだわっている。今回紹介するダイソンのLightcycle Morphの光は、そんな筆者からしても「かなり優秀」だった。

ダイソン発の照明「ライトサイクルモーフ」は2世代目の製品

以前のものより自由度やデザイン性が底上げされている

さまざまなシチュエーションで使えるのがライトサイクルモーフの魅力

フロアライトタイプもある

旧モデルは光の質こそ変わらないが、デザイン的に少し野暮ったい印象

同じように見えて、まったく違う光の質

目で見ると同じような光でも実際はかなり違いがある。色温度のように「冷たい(寒色系)」「温かい(暖色系)」のようなものはわかりやすいが、人工光の場合、同じ白色に見える光でも成分が大幅に異なるケースがある。対して太陽光は(虹が出ることでわかるように)分光するとさまざまな色の成分が含まれる。

人工光はこの成分にばらつきがあり、例えば黄色のみ極端に少ないといった場合がある。こうした光は一見白色に見えるが、黄色が含まれていないため、物や写真の黄色部分の発色が非常に悪くなるのだ。これでは正確な色判断ができないのはもとより、無意識のストレスとして悪影響を及ぼす場合がある。したがって、読書やオフィスワーク、学習など長時間人工光で作業する場合には「光の質」にこだわるのが非常に重要だと言えるだろう。

左から寒色系、GPS自然光協調、暖色系

寒色系と自然光は一見すると違いがわからないが、

含まれている成分が違うことがある

このため、美術館などでは全ての色域が含まれている

色再現性の高い照明が選ばれることが多い

価格は高いが光の質と機能性のバランスは業界最高水準

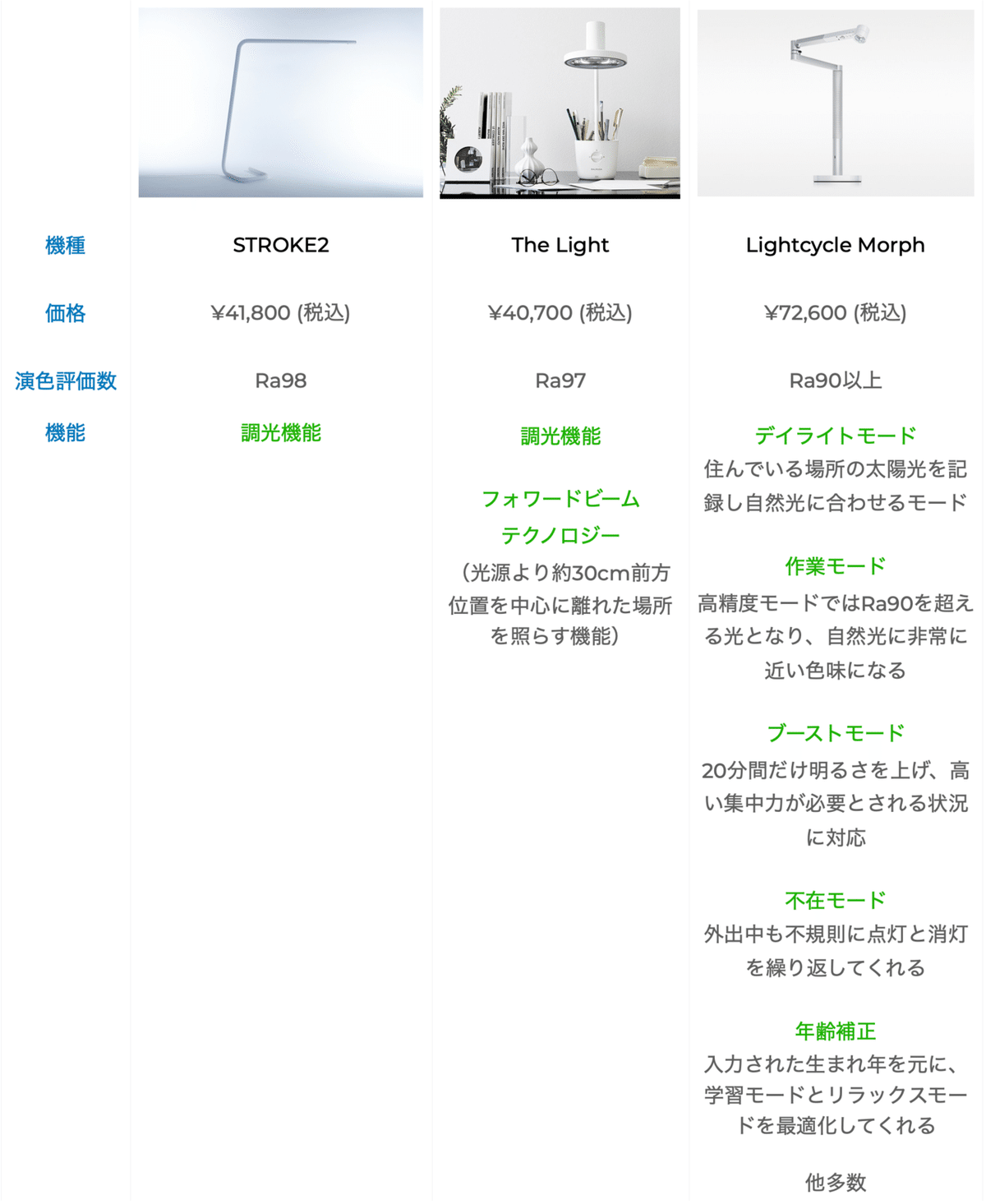

光の質は演色評価数(Ra)という値で表されるが、ライトサイクルモーフはRa90以上(満点が100)とかなり高い(作業モードで点灯させた場合)。これはダイソンの競合製品として挙げられるBsize社のSTROKE2やBalmuda社のThe Lightよりやや劣るものの、かなり優秀なLEDライトと言えるだろう。

機能性に関してはライトサイクルモーフがダントツに多い

また、他製品がシンプルな点灯や調光機能しか持たないのに対し、ライトサイクルモーフはアプリと連動した様々な機能の実現が可能となっている。ライトとしては高額すぎるという評価も多く見られるが、機能性と光の質の両面から考えると完成度が高い。単純なデスクライトの機能だけ求めるなら別の製品が良いかもしれないが、意匠も含め生活の中に落とし込めるなら惜しくない投資だろう。

アプリではスケジュールなどより詳細な設定ができる

間接照明やスポットライトとしても実用的

ライトサイクルモーフは、デスクライトとしてだけでなく、壁に絵画がある場合には「色再現が忠実なスポットライト」としても使える。夜リラックスしたいときなどはライト部分をポールに接続することで柔らかな間接照明としても利用可能だ。自宅では時間帯によって必要な照明がさまざまに変化するが、ライトサイクルモーフは1台ですべてをまかなってくれるのだ。

シチュエーションによってフレキシブルに対応できる使い勝手は照明として優秀

GPSで自然光と協調動作してくれる機能は意外と便利

「本当に便利なの?」と疑ってしまっていた機能はGPS連動機能だ。ダイソンによると人間は1日を太陽の光とともに認識し生活している。太陽の光は大気による拡散で変化し、通過する大気が一番少ない正午が最も白く、多い早朝や夕方には赤みを帯びるそうだ。こうした自然光を100万回以上測定したデータから得られた知見に基づき、日時やGPSに応じた独自のアルゴリズムが生み出された。

GPS情報からライトが置いてある場所の屋外光と光色をシンクロしてくれる

これによってライトサイクルモーフは時間帯によって常に人間に最適な色温度に変化してくれる。ずっと昼光色(寒色)の部屋にいたり、パソコンの画面からブルーライトを受けていたりすると体調に変調があることからもわかるように、こうした変化はあるほうが良い。

他製品は調光ができるものの、色温度含めトレースしてくれるものはない。実際に作業しているとその効果はかなり実感でき、夕方になると自然と一旦休憩しようかなという気持ちになった。常に集中できる光を提供してくれるものも便利だが、長い目で考えると1日1日のサイクルを提供してくれる方が体や脳のパフォーマンスは向上すると感じた。最初は必要ないと思っていたが、この協調機能は意外と便利だった。

センサー類やUSB-Cポートなどハードウェア装備も充実

他製品にないハードウェア的な機能も多い。例えば人感センサーで、5分動きを感知しないと減光し、その後消灯してくれる。再び近づくとついてくれるので、オンオフを気にかけずに席を立てる。また、自動輝度センサーはその時々で最適な明るさにしてくれるため、昼間設定した明るい照明のまま夜間も使い続ける、といったことが起きない。実際に夜間は同じ照度でも強く感じてしまうために、The Lightなどでは時間帯に合わせて手動で照度調整することを推奨している。ライトサイクルモーフも自動でやってくれるので、GPS協調機能も合わせるとほぼ自動で常に最適な光を提供してくれることになる。

The Lightでは時間帯に合わせてスイッチを切り替えて照度調整する必要がある

USB-Cポートがついているのも意外と便利で、スマホやスマートウォッチの他、さまざまなデバイスの充電ポイントとしても利用できる。欲を言えばもう少しパワフルなポートやマルチハブ機能があれば、オフィスワークには便利だったかもしれないが、一般的な利用にはポート一つで十分だろう。

自然光シンクロや人感センサーのオンオフなどは

ハードウェアボタンでも操作可能になっている

ラップトップも充電できるくらいの出力だと

なお良かったが、大抵のガジェットは充電できる

最大の懸念は前述した通り価格が¥72,600もすることだろう。フロアライトタイプは¥97,900と本当に売る気があるのかという価格ではあるが、毎日使うということ、また長期間色が劣化することなく使えるということを考えれば一定の層にはフィットするかもしれない。新しいモデルが出るかもしれないことを考えると10年使うというのは考えられないかもしれないが、筆者個人としては買ってかなり満足度の高い製品だった。今後は娘の学習の際にも使っていこうと思う。

YouTubeにチャンネル登録していただくとnoteにアップしていない

最新ガジェットの良い点、悪い点、実際使っているところが見られます。

👇👇👇👇👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?