インドネシア事情パート11〜残留日本兵

インドネシアの独立宣言は、1945年8月17日。日本の敗戦の2日後です。

日本が敗戦直前の1945年8月9日に後の大統領であるスカルノに独立を容認し、スカルノが同年8月17日に独立宣言を実施しました。

それまでは、オランダが約340年、日本が約3年統治していました。

日本の統治の大義名分は、オランダの植民地支配を終わらせ、独立を支援するというもので、インドネシアに派兵された日本兵はそれを信念に連合軍と戦いました。

実際は、アメリカからの石油の輸入に頼っていた日本は、アメリカの禁輸政策で窮地に立たされ、そこで、大本営は東南アジアを支配して石油を調達することが真の狙いでした。

当時、インドネシアには多くの日本兵、民間日本人が住んでいました。石油発掘のため、商社や石油会社等が拠点を置いていました。

日本が連合国に敗戦し、その後多くのインドネシアにいた日本人は帰還しましたが、日本兵約1,000人は、インドネシアの独立戦争に参加しました。

前述のとおり、インドネシアは独立を宣言しましたが、オランダは日本の敗戦に乗じて、インドネシアの再統治を目論み派兵します。

残留日本兵は、インドネシア兵とともに戦い始め、日本軍の兵器を使い、インドネシア人に戦闘術を伝授し、最前線で戦いました。

独立戦争に参加した約1,000人のうち、531人が戦死や行方不明、324人は永住、45人は日本に帰国しました。

残留日本兵最後の生き残りは、小野盛さんで、2014年8月25日も亡くなり、ジャカルタのカリバタ英雄墓地にインドネシア国軍によって手厚く埋葬されました。インドネシアは残留日本兵を高く評価し、感謝している証です。

そのような歴史があるので、日本人としては、カリバタ英雄墓地と残留日本兵資料館を訪問しより深く学ぶべきと考えていました。

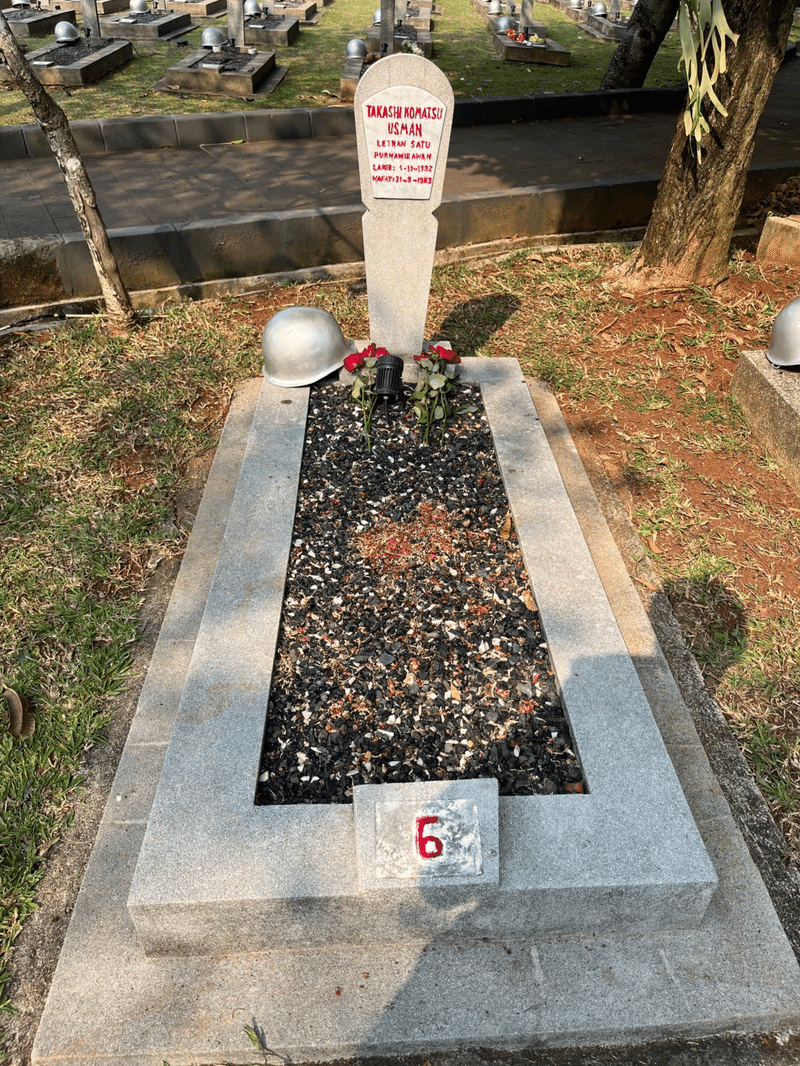

カリバタ墓地は、ジャカルタ南部にあり、残留日本兵が、38名が安らかに眠っております。

また、この墓地は、戦争で命を落としたたくさんのインドネシア兵が葬られています。

日本兵の墓は、1箇所に固まっている訳ではなく、さまざまな場所にあります。その理由は、宗教毎に区間が分かれています。

日本人はみんな仏教徒と思いがちですが、インドネシアに残った日本兵の多くは、インドネシア人と結婚し、イスラム教やキリスト教等に改宗しているのです。こちらの慣習で、夫婦は同一の宗教にするというルールがあります。

カリバタ英雄墓地には、今年、天皇皇后両陛下、岸田総理、安倍元総理など、日本の政治家は来イの際は、訪問しています。

次に、資料館に訪問しました。

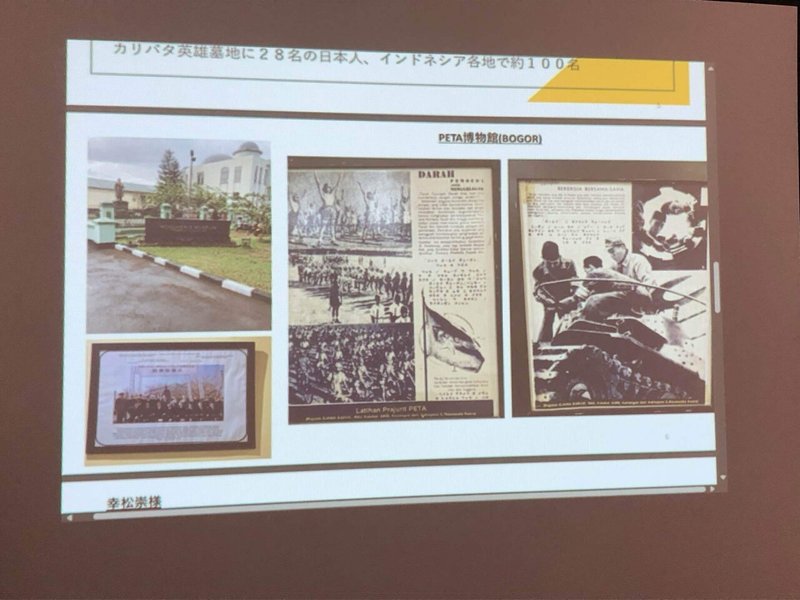

こちらは、福祉友の会という残留日本兵の互助組織として作られ、その後、日系2世、3世によって組織運営され、今回様々な資料を展示するギャラリーを作ることになりました。

ギャラリーでは、写真やさまざまな資料の展示やビデオを上映し、残留日本兵の活動や苦悩が描写されています。

以下の写真を資料の一部ですが、興味のある方は拡大して資料を読んでみて下さい。

私の一番の関心事は、なぜ、日本に帰還しなかったのか、ということでした。普通なら日本に妻や子供、家族がいて、帰還したいと思うのが通常だと思いますが、敗戦時は、インドネシアで色々な噂が流れ、気持ちを大きく左右させられてしまいました。

噂は次のようなものです。

輸送船不足で帰国に20年かかる、連合軍のキャンプに収容され長期間の重労働を強いられる、引揚船が来ても海上で撃沈される、といったものです。

災害や戦争が起きると悪い噂は付きものです。

そのような環境の中で、インドネシアに残る決断をした理由は、

捕虜となることを嫌い日本が約束していた独立を支援する、敗戦した日本の将来に絶望、インドネシアに第二の人生を拓く、戦犯になることへの恐れ、拉致されての残留、等です。前向きな考えもある一方で、大半は後ろ向きな考えで、断腸の思いで残留を決断をされたことが分かります。

最後になりますが、日本人がインドネシアの独立のため、一緒に戦い真の独立を勝ち取ったことは、日本人として大変誇らしいし、この真実はこれからも語り継がれていくべきであります。

インドネシアに居住している日本人は一度は行くべき場所ではないのではないかと思います。

終わり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?