ソーシャルなビジネスモデルは関わりの中から生まれる🤝🌍

僕たちが生きている間に、この社会が少しでもいい社会に近づくために、月に数度『社会課題研究委員会』のメンバーと事例を分かち合ったり、議論したり、実践する時間をみんなでつくっています。

【 社会課題研究委員会とは? 】

経営実践研究会が発足した、環境、教育、文化、経済、倫理、人権、労働、人口、医療、地域、資源、安全、食料の13ジャンルを切り口に、社会に存在する問題を解消する取り組みを全国の実践者の方々と行う会

格差を生まない新しい社会をみんなでつくる

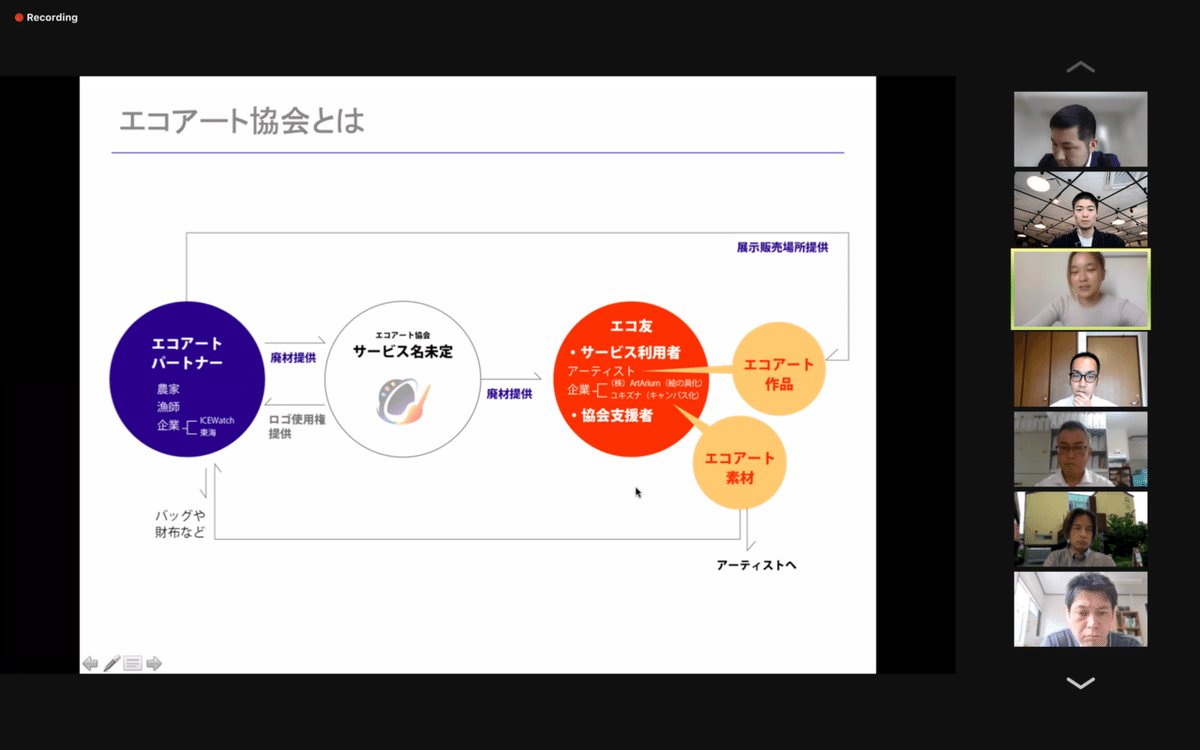

☝︎「文化」チームがシェアしてくださった事例

お話しされているのはエコアートアーティストのAyami Tamuraさん。このように、皆さんがそれぞれの分野のプロフェッショナルであったり、調査した事例を発表してくださるので、毎度とにかく学びが深いのです。発表の場を通してフィードバックをいただくため、自ずと各チームがどのように行動してゆけばよいのかも定まってゆきます。

☝︎今後1,000を超えるソーシャルカンパニーが生まれます

「文化」チームでは、農家さんや漁師さんをはじめ、廃材を社会に役立つようにアート作品の材料として活かしてゆく機関エコアート協会を立ち上げる構想があるそうです。「文化」について、会の会長である藤岡俊雄さんは「その土地に根付く文化(伝統文化)をなくした国は100年以内に必ず滅びてきた。文化というのは人類にとって最も大切なインフラである」とおっしゃっていました。今後、各分野の権威や学校法人、行政を巻き込みながら、ソーシャルカンパニーという形を持った何千もの温かな志がここから生まれてゆきます。

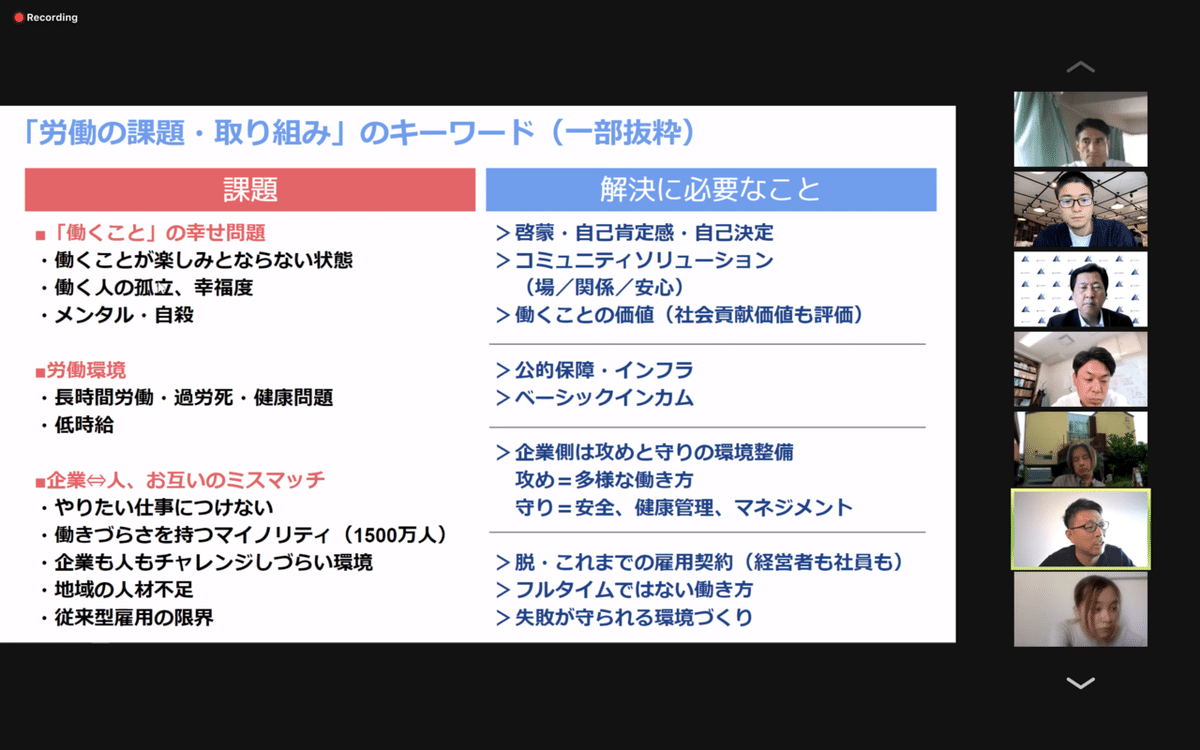

☝︎「労働」チームでは、幸せな働き方を研究

僕たちが所属させていただいているチームのテーマは「労働」です。「過労死」「ハラスメント」「ブラック企業」⋯⋯など様々な課題を抱えるこの分野ですが、“問題”だけにフォーカスするのではなく理想の働き方、生き方といった“機会”も研究しています。「お金のために働くことから解放されるとしたら?」「悪い事例から働くことを見つめると何が見えてくる?」「経営者としてだけでなく社員やスタッフ視点で良い労働・良い職場を考えてみたら?」様々な仮説を立てて、幸せな働き方・生き方を社会に実装してゆきます。

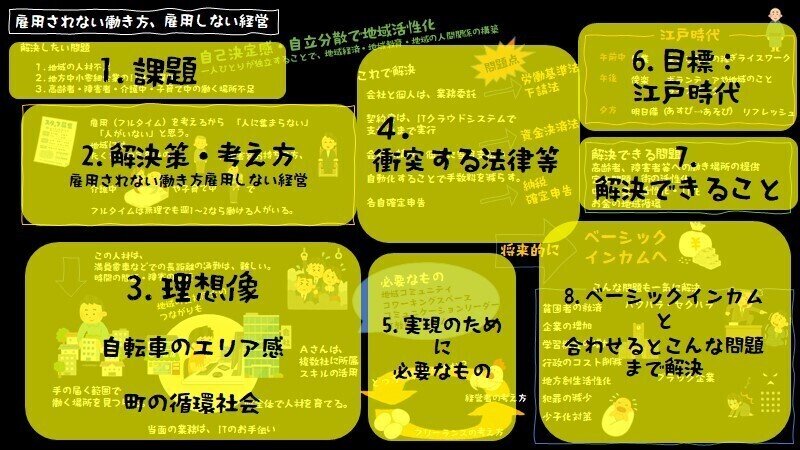

☝︎理想の社会を一枚の絵にしたもの

「労働」チームのメンバーである平井良明さんが一枚の絵に起こしてくださいました。文字だけでは伝えたいことも伝わらないもの。今後さらにブラッシュアップし、業種を超えてみんなが関わりたくなるようなハッピーエンドな物語をチームとして紡いでゆきます。政府も大企業もやらないけれど意義があることをやり、「これなら自分たちもできそうだ」「おもしろそうだ」というように周りが巻き込まれていく世界観を目指しています。

全体は部分の総和に勝る(アリストテレス)

この会で生まれるものはまさに「集合知*」であると感じました。個人で考え、小さく実践するのも大切ですが、人と関わることで新しいアイデアや行動が生まれてきます。斬新なビジネスモデルを一社が考えて、一つのサービスや商品、場所を活用してもらうというよりも、いい社会を目指す人たちと(もっと言うとそうじゃない人たちとも)関わり合いながら様々な事例が生まれてゆく。アリストテレスのいうように、「全体」とは「部分の総和」以上のものであり、ソーシャルなビジネスモデルは関わりの中から生まれるんだと気づかせていただいた時間でした。

【 *集合知(しゅうごうち)とは? 】

たくさんの人の意見や知識を集めて分析すると、そこからより高度な知性が見いだせるというもので、集団的知性とも呼ばれます(出典:ECzine)。

社会課題研究委員会は、日本最大級のソーシャルイノベーションの祭典である『ソーシャルカンパニーフォーラム』にて、発表する場をいただいております。各地から200名の本業を通じて社会課題解決に取り組む企業中小企業が集う場に向け、みんなで事例をつくって参ります🌱

*『ソーシャルカンパニーフォーラム』は完全招待制となるため、ご参加されたい方は、経営実践研究会でおつながりの方にご連絡ください(もちろん、僕にご連絡いただいても大丈夫です ☻→ 矢野豪邦)。

noteを読んでくれてありがとう! 僕らしく、優しさのリレーをつなぐよ。