水中写真と構図について考える⑦ ~周辺環境を入れるのか、入れないのか~

こんにちは、上出です。

今日は構図コラムの第7回です。

今回は、先日いただいたこちらの質問について、一緒に考えていきましょう。

構図って芸術的な作品を撮る時と、そうでない時で変わりますよね?その辺りが知りたいかなぁ

説明不足かもしれないので…上出さんの素敵な写真に憧れるなら、構図や背景をひとつの世界として撮らなければいけないなぁと思いますし、生物の魅力を引き出すためならその子が生きている環境も見る人に伝えなくてはいけないでしょうし

なんとなく思いついたまま書きましたので、乱文で申し訳ありません

周辺環境を入れることで被写体の魅力を引き立てるのか。

あるいは、被写体以外の情報を排除することでその魅力を引き出すのか。

とても大事なテーマだと思います。

皆さんもうお気づきかもしれませんが、これは、どちらが正解という話ではありません。

もちろん、どっちもありです。

言い方を変えれば、撮影者は常にこのテーマについて考え続ける必要があるとも言えます。

ここは環境を入れるべきか、削ぎ落すべきか…と。

ある程度「自分はこういう作風だから」というのはあってもいいとは思いますが、作風にとらわれず、その時々で自分なりにベストな判断を下そうという心構えが必要な気がします。

■周辺環境の描写に関わる要素

「周辺環境を入れるか、入れないか」というのは、「絞りを開けるのか、絞るのか」とか「どういうレンズを選択するか」によっても変わってくるでしょう。

しかしそれら以上に「寄るのか、引くのか」ということが大きな要素になってきます。

ですのでこの記事では、

・被写体にぐっと寄ることで背景を削ぎ落とすのか

・被写体から少し引く事で背景を含めた画作りをするのか

という2つの撮影方法について考えていこうと思います。

■水中写真は寄るのが基本

プライベートフォトセミナーに参加してくれたことのある方は、みんな僕から言われたはずです。

「もっと寄りましょう、もっと」と。

これには、いくつか理由があります。

①陸上と違い「水」という層が存在するため、寄らないとクリアな写真にならない。

これが、水中写真が陸上の写真と最も大きく異なる点です。

水の層があるため、50m先の生き物を望遠レンズを使って撮影するなんてことができません。

水の層をできるだけなくすという意味で、水中写真は「寄る」のが基本です。

②寄ればボケが作れる

これは水中マクロ撮影の話ですね。

水中でも陸上でも、寄れば寄るだけボケを作りやすくなります。

なんでボケが重要かは、次回以降も再度書こうと思っていますが、ひとまずこちらの記事をご参照ください。

③どこでも作品を生み出せるようになってほしい

これは個人的な感覚ですが、「周辺環境はいまいち魅力的には見えないけど、目の前にいる生き物は魅力的」という場面に遭遇します。

皆さんからも「和歌山(伊豆)は背景が…」という話をよく聞きます。

こんな時、周辺・背景をぼかしたりフレームアウトさせたり、という技術があれば、しっかり被写体の魅力を伝えられるんですよね。

これが唯一の正解ではありませんが、水中マクロ撮影において、被写体にしっかり寄る意識と技術があれば、どこでも作品撮りができるはずです。

下の写真は、伊豆海洋公園の一見茶色っぽい岩肌から顔を覗かせていたコケギンポです。

■周辺環境を削ぎ落した例

質問者さんはこう書いてくれていました。

「上出さんの素敵な写真に憧れるなら、構図や背景をひとつの世界として撮らなければいけないなぁと思いますし」

良い感じで表現してくれてありがとうございます。

僕はどちらかというと、被写体にグッと寄って、余計な情報を削ぎ落とす方が好きです。

ボケを生かして、被写体が画面の中から浮かび上がってくるような表現が好きです。

あまり説明的になるのが好きじゃないのかもしれません。

情報を減らして、「後は想像してね」という感じが好きなのでしょうか。

ただ、周辺情報を全部消したいわけではなくて、邪魔にならない範囲で残してはいます。

色や模様で、何となく想像できるくらいがいいのかなという感じです。

ただ、デメリットもあります。

それは、「どこで撮っても同じ」という点です。

さらに、ダイビングをしたことがない人や普段生き物に特段注意を向けていないにとっては情報が少なすぎて、「想像が膨らまない」ということもあるかもしれません。

下の写真を見ても、

「なんか変な生き物だってことはわかったけど、これ何?どんなとこにいて、どんな大きさなの?」

と感じる方も少ないはずです。

■周辺環境を入れた例

下の写真をご覧ください。

前にも載せましたが、ウミヒルモの花です。

この写真は自分でも気に入っていますし、自分なりにはこれで完成です。

実は、このカットを撮る30分前には、こんな写真を撮っていました↓

たぶん僕の癖なんでしょう。

ウミヒルモの花と対峙した時「海の中にこんな綺麗な花が咲いているのか!」と感動して、すぐにクローズアップレンズをつけて、花だけを切り取りました。

でも、撮りながら「これじゃあ"水中に咲いている花"感がないよな…」と思ったんですよね。

そこでクローズアップレンズを外して、105㎜マクロだけで撮り始めたんです。

結果的には、白い砂地に茂るウミヒルモの葉と石垣島の青い海が、白い花が何なのかということを説明してくれました。

このように、

・周辺環境と被写体の関連性はどれくらいあるのか

・周辺環境は自分が伝えたいメッセージに必要なのか

ということを考えながら、「入れるか・入れないか」を考えるといいのかなと思います。

ただ、これだと論理的過ぎてつまらない教本みたいな気もします。

もう一つ、

・周辺環境はビジュアル的に綺麗か

というのも、大事にしたいところですね。

この写真はソフトコーラルに住んでいるアオサハギをとらえたものです。

ソフトコーラルのポリプが開いていて綺麗だったので、一緒に入れようと思いました。

ちなみに、僕は「周辺環境を入れよう」と思っても、どうしても大胆には引けません。

これは自分の欠点のようにも感じますが、引くのが怖いんです。

上の写真も、105㎜の最短撮影距離付近まで寄ったうえで、いつもより絞って(f13)ポリプを表現しました。

それから、周辺環境を入れると言っても、何でもかんでも入れればいいというわけではないですよね。

しっかり寄って、「被写体+自分が入れたい環境」以外は整理するというのも一つの方法ではないでしょうか。

■ワイドはどうする?

これまでマクロの話ばかりしてきましたが、ワイドはどうすればいいのか考えてみましょう。

まず、ワイドもマクロと同じで、周辺環境を入れない撮り方と、入れる撮り方があります。

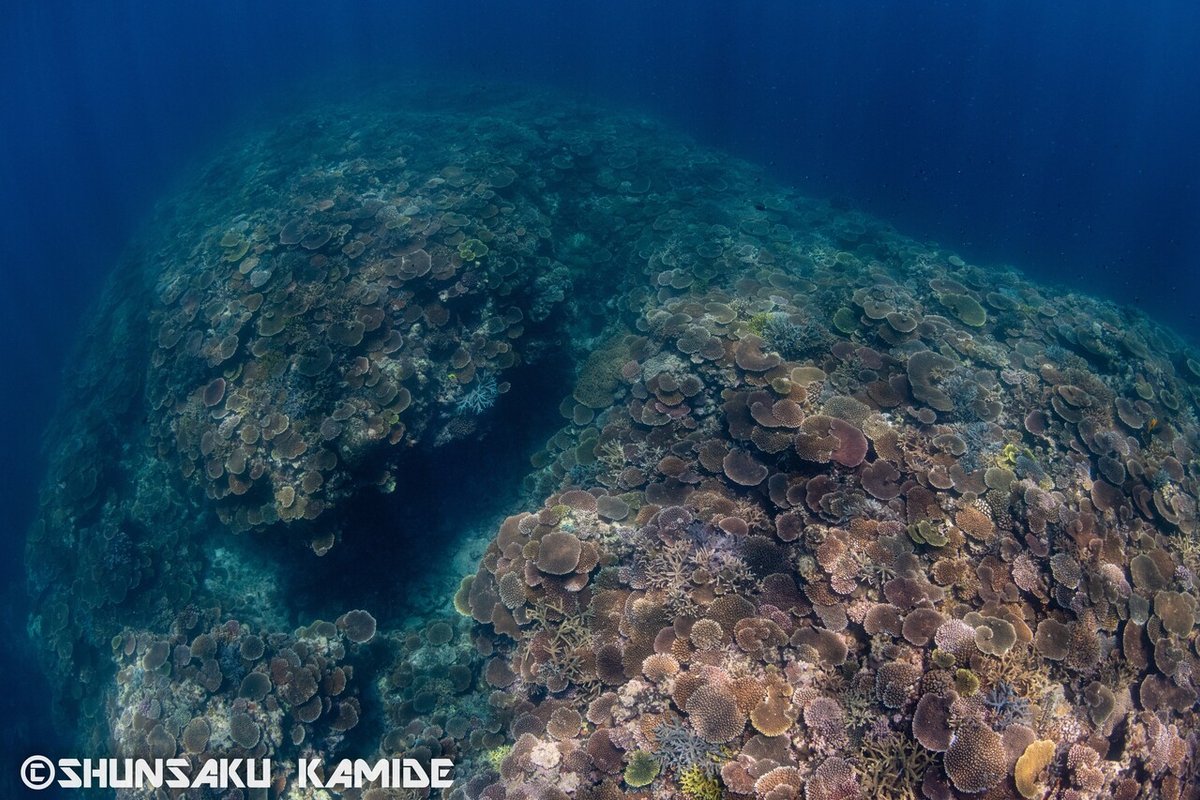

下の2枚の写真をご覧ください。

僕は数年前まで、なんでも下からあおって、太陽を入れて、気持ちいい写真を撮ろうとしていました。

でも、これだとどこで撮っても同じなんですよね。

最近は、上から俯瞰で撮ることで、その環境を伝えようとすることも多くなりました。

ワイドはボケを使いにくい分、画面の中をどうやって整理するかマクロ以上に難しいかもしれません。

距離とアングルをちょっと変えるだけで、入る情報も写真の雰囲気が全く変わってきます。

大物撮影だと一発勝負になりがちですが、じっくり撮れる環境なら色々なアングルを試せるといいですね。

下の2枚の写真は、どちらも気に入っています。

そして、やはりマクロと同じですが、周辺環境を入れると言っても、画面の中を整理する必要はあります。

余計なものを入れない、自分の伝えたいことをわかりづらくするような情報は入れないということです。

僕は特にサンゴを撮影する時は、できるだけサンゴの密度が濃く、サンゴが元気なエリアだけが画面に入るようにフレーミングしています。

例えば「国頭村の今のサンゴの群生状況を伝える」というのが自分の仕事なら「さらに引いてスカスカのところも入るようにする」という選択をしますが、現状それは自分の仕事だとは思っていません。

■まとめ

今回は、「被写体の魅力をどうやって引き出すのか」について、

・被写体に寄って周辺の情報を減らす

・被写体から引いて周辺の情報を入れる

という2つのアプローチの可能性を探ってみました。

僕自身「寄る」という癖があるのであまり偉そうなことは言えませんが、その時々で選択できるようになれるといいですね。

次回は「水中写真とトリミング」について考えていこうと思います。

お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?