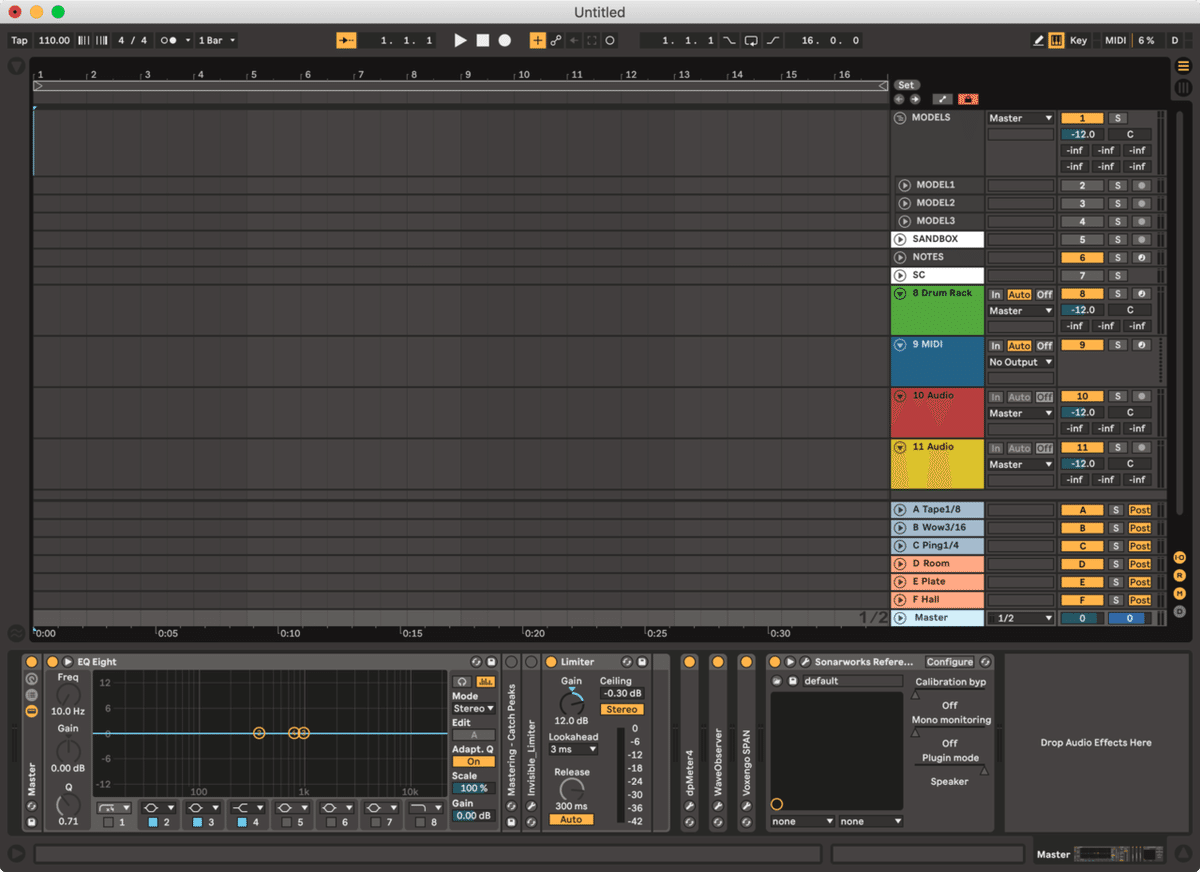

AbletonのDefault(テンプレート)設定例

Ableton の細かい話は以下にまとめてます。

***

Ableton を起動した時、また Cmd+N で新規セットを立ち上げた時のセッティングは、ユーザが好きに設定することが出来る。環境設定の File/Folder タブの一番上から。すでに活用している人は多いと思う。

今回は Hercelot の2021年1月時点の設定をシェアするので、なんか参考になるとこあったら見てって〜 という記事です。

前提

macOS Mojave, Live 10 suite。

おれの DTM はいつも「そんなに作り込んでない音を100〜200トラック使う」。なので、そのスタイルに適したテンプレートにしてる。

このスタイルは、おれの音楽の趣味からきているし、また「制作中にマシン動作が不安定になるのが死ぬほど不快」だから、音が多少チープでも作業の軽さのほうが優先されたりして、"一音入魂"なスタイルをとらない。あと「家以外でもノーストレスで制作の続きをしたい」ので、ラップトップ1台のスペックで音遊びが完結するようにしている。

MIDI鍵盤は必要なときだけ Bluetooth のを使う。オーディオインターフェースは音の良し悪しと言うより、「MBP を持ち帰った時に、Dock Station の USB-C 一本挿せば、スピーカーやヘッドホン etc... への接続が済んでほしい」ハブ用途で使っている。

スタイルが変われば、制作環境も変わるしテンプレートの正解も人それぞれ変わってくるだろう。ポップスのプロデューサーみたいにボーカルだけでトラックを10,20と使ったり、あるいは EDM 的に重たいリッチなシンセを何十台も起動したり、逆に全トラックが20に収まるようなビートメイカー的なスタイルや、あるいは外部楽器をどんどん録ったり。

あと、おれはそもそも「ラクできるシステムづくり」そのものが楽しくて好きなのでつい色々やってしまうが、原則的にはテンプレづくりにこだわる時間でもっと音楽をつくったほうがいい。テンプレに振り回されちゃうと本末転倒なので優先度の見極めに注意すること。

トラック

昔はテンプレの時点でトラックグループまでガチガチに決めてた。すぐ bus 処理出来るようにしてたんだけど……

MBP の小さめの画面で作業しているせいか、「表示を開いたグループは、用が済んだら閉じたい」欲 がやけに高まるのだ。すぐ閉じる、数秒後にまた開く、閉じる……みたいな無意味な操作で集中を失っていた。

・MODELS グループ

空のオーディオトラックがミュートで3つ入っている。それぞれのソロボタンにキーボードショートカットをあててる。ここに見本にしたい他人の曲を入れておく。

後述するが、マスターのエフェクトもキーボードショートカットで全切りできるようにしてあるので、ボタン2つ押せば「見本と、今作ってるものの比較」ができる。

世には便利な A/B比較用plugin もあるが、専用GUI も見たくないしまあこれでいっか……

・SANDBOX トラック

サンプルフォルダを漁っていて「この音、今は用途が思いつかないけどあとで使うかもな」と思った音を投げ捨てていく場所。

・NOTES トラック

軽いピアノ/サイン波のシンセ が切替式で置いてあるだけ。ドレミの確認をしたい時や、"作曲"を先行して行う場合のメモ場所。作った MIDI クリップの一時置き場にもなりがち。

・SC トラック

サイドチェイン用のクリックを MIDI で鳴らすトラック。

サイドチェインコンプって、キックそのものの出力をソースにするとエンベロープの関係でしっくりこない時がある。そういう時はこっちへ MIDI ルーティングして、クリックをサイドチェインソースとする。

世には MIDI trigger する volume shaper は色々あるが、こうしてソースクリックを一元化していると、その形状を変えることで各トラックに散らばったサイドチェインコンプを全体的に調整できるのが心強い。

・Drum Rack トラック

空のドラムラック。ワンショットサンプルを投げ込んで何か始める。

・MIDI トラック

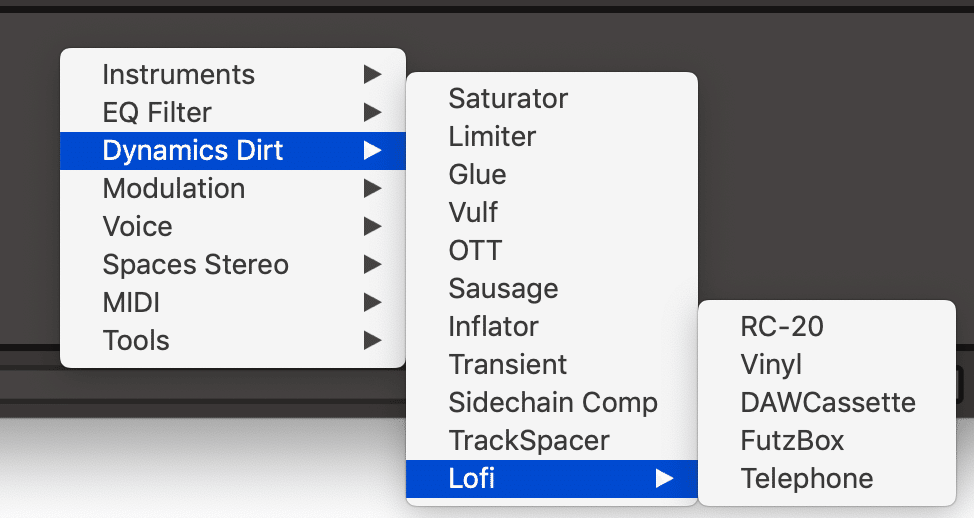

空の MIDI トラック。ここに LES から instrument を立ち上げて何か始める。以下のような自作ラックが挿さっている。

「 MIDI トラックのデフォルト設定」を駆使すると、新規 MIDI トラックを立ち上げるたびに自動でコレが挿さるようになる。いろんな音色試してる時にオクターブポジションズラすの面倒だよね〜とか、ベンドのオートメーションはアレンジメントビューに直接書きたいよね〜とかを解決してくれる。

・Audio トラック x2

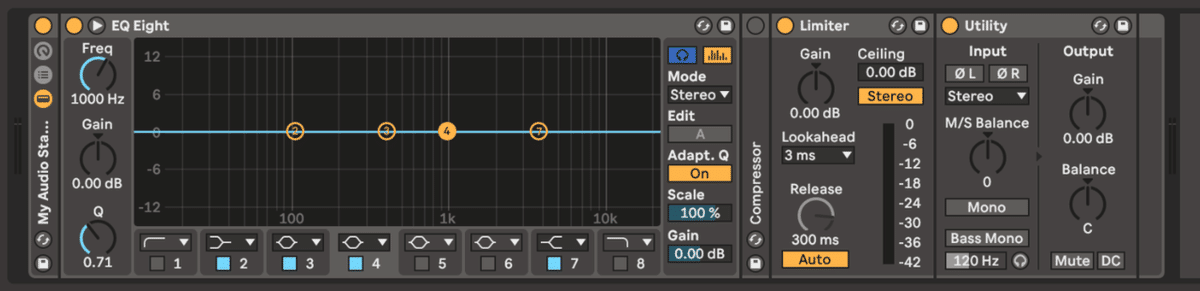

空のオーディオトラック。こちらもデフォルト設定として、以下のようなラックを挿していて、ボリュームは -12 dB で立ち上がるようにしてある (0 dB が初期値だとそっから最大 +6 しかできないから)。

制作してるとオーディオトラックが何十個か追加されていくが、その全てに上記ラックが挿さるので重さが心配。なので比較的軽い純正エフェクトしか使ってない。

「必要になった時だけエフェクトを挿せばいいじゃないか」と思われるかもしれないが、「音を変えたい」と発想してから実際に操作するまでの時間ってコンマ数秒でも短いほど良い。エフェクトを見つけて起動する3秒で集中が切れ、変えたい音のイメージがぼやける。

逆に、「このエフェクトいらないな」と思って消すときはその先の創作的イメージとか無いので1秒ロスしてもかまわない。

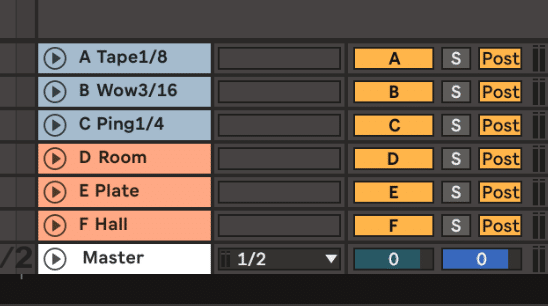

センド

「空間系にセンドトラックを使うのはある程度ポップスやバンド、器楽演奏音楽、卓ミックスのシミュレートにおける常套手段であって、現在的なエレクトロニック・ミュージックでは別にトラックインサートでも良い。シンセプリセットなんか最初からリバーブかかりがちだし。空間系をかけた後の音にボリュームエンベロープやミュートをかける時センドは管理が面倒だし。"リバーブは重いからセンドにまとめて個数節約"も昔の話だし。」

……と思っているが、センドトラックの良さもある。センド量を上げた瞬間に速攻でウェットになるのが良い。「リバーブを選び、起動を待ち、 preset 選んだり、設定を調整したり、その分 dry 音量が下がるなら調整して……」の時間ロスをすっ飛ばして、ドラッグ一発でラフに済む。

この中では Room Ambience が最も使うんだけど、ディレイは使いたいパターンがかなり多いから、面倒でもいちいちインサートで立ち上げたほうがいいかも。(数種の time に対して、feedback loop 内の filter、wow、stereo イメージや Pingpong の選択肢がいろいろ組み合わせられる。)

ステムデータを作るのが面倒くさいからセンドを使わないという声もよく聞く。というか、アナログシミュっぽいディレイ・リバーブを使う場合、厳密には 2mix と完全一致させられるステムは作れない。

それはノイズとかのランダム要素もあるし、input の非線型処理 (サチュレーションとか) が入ってたら歪み方が変わるため。

Ableton のレンダリングメニューの Include Return and Master Effectsも、"完全一致はしない"ことを呑み込んだ上で簡易的に使うオプションである。はず。

あと、センドトラックはセッションビュー側からクロスフェーダアサインをBに統一している。以下の記事のようなテクを使うため。

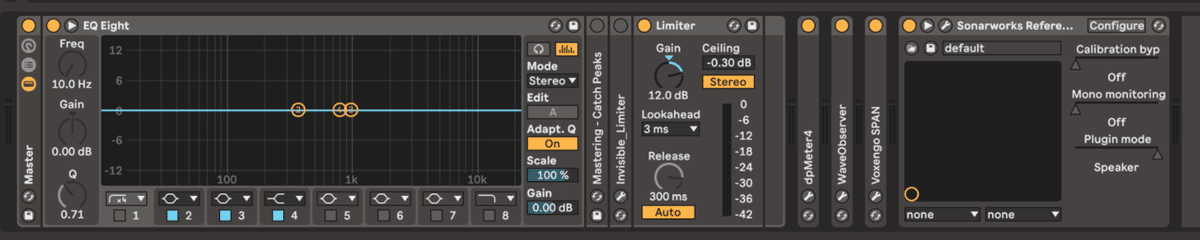

マスター

マスターでぶっ潰す行為が苦手過ぎて、マスタリング別行程にすると本当に曲が破滅するので、作りながら潰して mix も調整していく手法をとってたが、実際それも今時なあ〜 「LN のない環境で、他の曲に見劣りしない目的だけのリミッティング」需要ってまだ無くなってはなくて、ほんとに早くやめたい。やめる勇気のある強い人間になりたい。

ということでマスターはできるだけなんも置かないことにした。左4つがエフェクト、右4つがツール。左4つはラックごとキーボードショートカットですぐ切れるようにしているが、基本的にどれも使わないで mix 側で頑張ることを心がける。+12 になってる limiter は単に「clip しない音量調整」用で、リダクションが発生し始めたら下げる。右4つは ラウドネスメータ / 波形ビューワ / スペアナ / 音場補正。

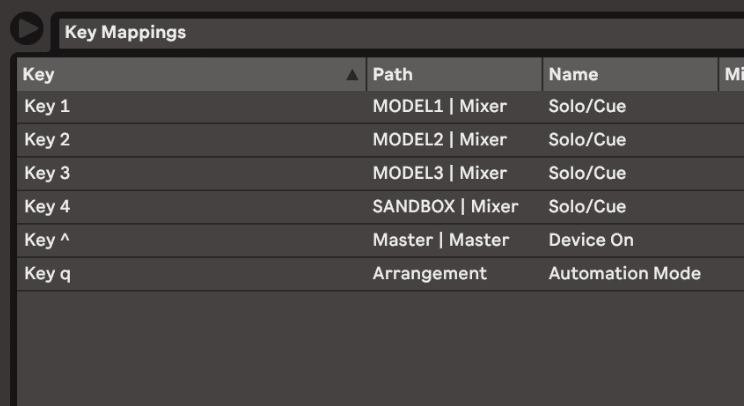

ショートカット

Ableton Live にはグローバルにカスタムショートカットの概念が無く、セットごとに設定する必要がある。毎度設定するくらいなら、テンプレに最初から仕込んでおくと話が早い。

MIDI コン使わないので、キーボードショートカットのみ。でもこれだけ。上記してきたトラックソロ、マスターエフェクトのオンオフ。それとオートメーションの表示にqを当てている。

オートメーションの表示非表示って本来のショートカットは aキー。これは「キーボードを MIDI 入力に使うモード(ショートカット mキー)」中では"ドの入力"になっちゃう。

この表示切り替えはめちゃめちゃよく使うので、MIDI 入力モードのステートをいちいち確認しないでも確実に切り替えるべく、qキーを使う。左手で押せるのがいい (代わりにホットスワップモードが犠牲になるが自分はほぼ使わないし、どうしてもホットスワップしたかったら Shift+q でいける)。

……「MIDI 入力モードを抜けないといけない場面」ってあまりないので基本的に入りっぱなしになる。抜けた状態でのみ有効なショートカットで嬉しいのって、sによるトラックソロくらいかなあ。hやwは押したらどうなるかかなり把握しづらくて…… とはいえsも、目当てのトラックを選んでおく必要があるんで、MODELS や SANDBOX のソロには固有のショートカットをあてた。

ただ1〜4キーにあててる現状はあんまりよくなくて、まずブラウザ側の色タグアサインとバッティングしてるし、なんかパラメータを触った後とかに押すと数値入力に化けたりする。音量を -20 dB にしたあとで1キーを押してなんか別の所クリックしたら、音量が + 1dB に化けてビビるとかね。

MIDI 入力モードではキーの大半が鍵盤扱いになってしまうので、残るキーの中で、さらに数値入力にも使わないキーってかなり少ない。MIDI 入力モード OFF に慣れて、より多くのショートカットを活用するのもありかも。

LES

Live Enhancement Suite という常駐型プラグインはかなり入れ得なのでお薦め。バグ挙動も皆無ではないが全然問題ない範囲。

なんと言っても右クリック2回で出る plugin launcher がクソ便利。最初にカスタムするのだけ面倒だけど、思い通りに作れることの裏返しでもある。これに出会うまでは自分でプリセットフォルダ作ってブラウザで管理してたけど、こっちのが使用感もずっといい。

他にもショートカットが色々あるんだけど、大事なのは LES はHammerspoon というキーバインドサポートのツールを経由していて、「Liveの挙動をハックしているというよりは、何手かかかるマウスの動きやキーボード入力をまとめて高速で行ってくれる」マクロ的仕組みということだ。

たとえばこの launcher からひとつ選択する時に実際起きているのは「Live のブラウザ検索に決まったワードを入れて、一番上の結果を起動する」だ。ハックじゃないから Live が壊れる心配がないし、なんでうまく動かないんだろ?と思ったらこの仕組みを想像する必要がある。

例: "MIDI クリップビュー内のエンベロープビューを開くショートカット"は、"決まった位置にマウスカーソルを動かしてクリックする"を代わってくれているので、"インフォビューを出したままでは位置がズレて機能しない"。

とにかく色んな機能が詰まっているが、Live 自体の設計思想とバッティングしてる面もあったり、Win/mac の違いや、Live 側の version up ですでに組み込まれた設定もあるので、気に入った機能だけ有効化すればいいし、とにかく plugin launcher だけで一発で導入コストの元が取れるよ! ていうか Donate しよ……(追記:した)

あと今試してたら Option+X が track freeze のショートカットになってたけど公式にそんなこと載ってない。謎。

いろいろ見てきたが、他にも作業効率化のための工夫はある。サンプルフォルダ整理、色タグの使い方、オリジナルエフェクトラック作成、 Instrument ラックで plugin を超えた preset 管理……。でも、それこそ人それぞれやればよいんで、ひとまずおしまい。

とにかく、無駄な手数を減らす。目視しないとできないことを減らす。マウスカーソルを正確に合わせないとできないことを減らす。確認作業を減らす。今どういう状態か把握できないシチュエーションを減らす。沢山繰り返すことほど些細な待ち時間を減らす。DAW という道具と、自分という身体をすり合わせるようにカスタムする。これが職人……じゃねえや、DAW オタクへの道です。

最初にも述べたが、テンプレづくりにこだわる時間でもっと音楽がつくれる?可能性をくれぐれもお忘れなく! 何のためにやる何なのか、うまくバランスをとろう。

いいなと思ったら応援しよう!