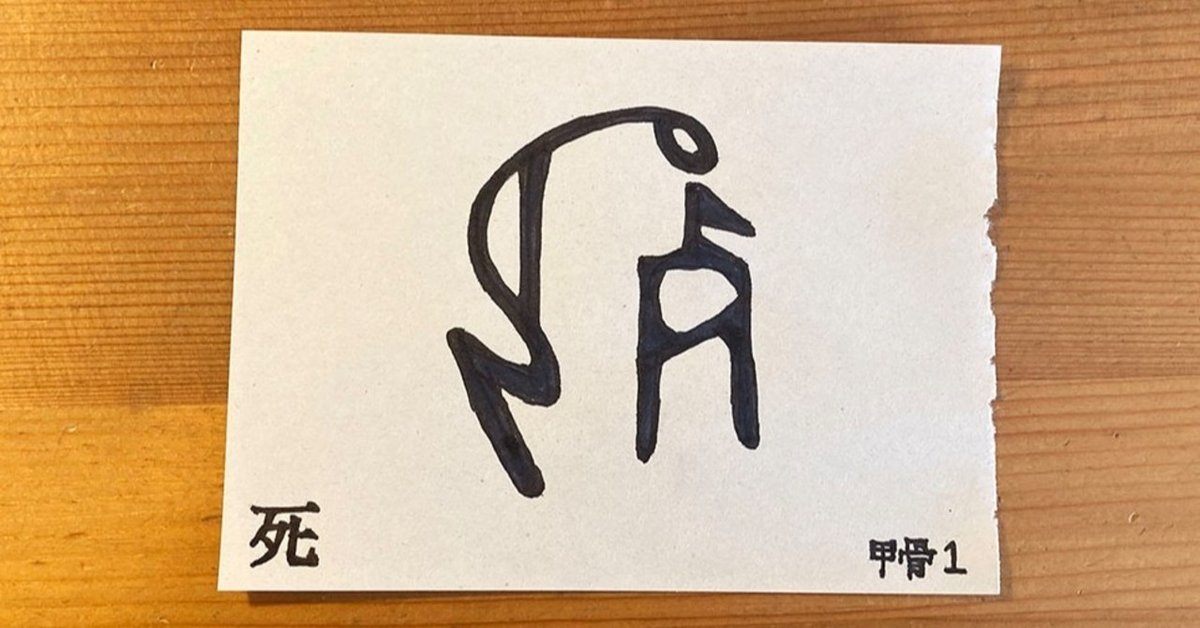

【死】について。

毎月13日更新、

漢字について調べてみる

「リッシンベン調査団」のこと。

こんかいは、

先日、ぼくの父が亡くなったこともあり、

【死】

という漢字を見てゆきたい。

ほかのどの漢字でも、

そのあらゆる形は、なにかしら、

特色があるような感じがするのですが。

あらためて、

【死】という漢字とは、

不思議な形だなあとぞんじます。

たぶん、よく言われるのは、

片仮名の「タ」と「ヒ」が並んでいる。

その上に、一本、線がのっている。

みたいな。。。

この【死】の字を、いつものごとく、

白川静先生の『常用字解(第二版)』にて

調べてみますと、、

【死】 シ/しぬ・ころす

歹(がつ)と人(匕(ひ))とを組み合わせた形。歹のもとの形は(註・変換できない形のため省略)に作り、死者の胸から上の残骨の形。古くは死体を一時的に草むらに棄て、風化して残骨となったとき、その骨を拾ってほうむることを葬(ほうむる)という。このような埋葬形式を複葬という。拾い集めた残骨を拝み弔う形が死で、「しぬ、ころす」の意味となる。

まずは、

片仮名の「タ」だと思っていたのは、

【歹(がつ)】で、

死者の胸から上の残骨の形。そして、

【匕】のほうは、

「人」の意味なのだった。

つまりはさ、

漢字の【死】とは、

亡くなった人の「骨」の形なのでしょうか。

また、

お葬式の【葬】という漢字にも、

真ん中に【死】が入っているのだった。

白川先生の『常用字解』によれば、

かつての埋葬形式では、

死体を草むらに棄て風化した骨を拾いほうむる、

ということもあったそうで。

その「草むら」より、

【葬】の偏が「くさかんむり」なのでしょう。

さらには、

【亡】という漢字も

『常用字解』で見てみますと、

【亡】とは、

手足を折り曲げている死者の骨の形で、

屈肢葬の形。あるいは、

草の間で白骨した屍(しかばね)ともみられる。

とのことで。はたまた、

頭髪の残っている屍が、

草野に棄てられている状態を【荒】という。らしい。

「亡命」のように「にげる」の意味、

「滅亡」のように「ほろびる」の意味として、

用いられる。

とのことでして。

【亡】の漢字も、

【死】と同様に、

「骨」の形なのだった。

【亡】とは、

手足を折り曲げた屈肢葬の形、あるいは、

草のあいだで白骨した「屍」の形。

この【屍】という漢字にも、

【死】が入っているのね。。。

父へ、

拝み、弔う。。。

令和2年11月13日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?