ちいさな【蟲】も、爬【虫】類も。

前回noteでは、

【春】という漢字についてブログ書きましたが。

そのなかでね、【春】の下に「虫」が二つついた

【蠢】という漢字のことも書きまして。

「うごめく」と読むこの【蠢】ってば、

やっぱり、形がすごい。

見るからに、もう、

とっても「うごめく」の感じがある。

そういうふうに言えば、

この【蠢】だけでなくって、たとえば、

「蠱惑的」という語句の【蠱】の字には、

「虫」が三つもついていて。

これもまた、形がすんごい。

シズル感がある、というか。

ことばの意味は『広辞苑(第七版)』によれば、

「人の心をひきつけ、まどわすこと。」

とのことなんですが。

もう、そんなにも「まどわす」虫って、

どんなやねん! と想う。

よっぽど、艶かしい「虫」なのでしょう。。。

ってなるとさ、

この【虫】という漢字が、どんな意味なのか?

ってのも気になってくる〜。

なので、こんかいも白川静先生の

『常用字解(第二版)』で調べてみました。

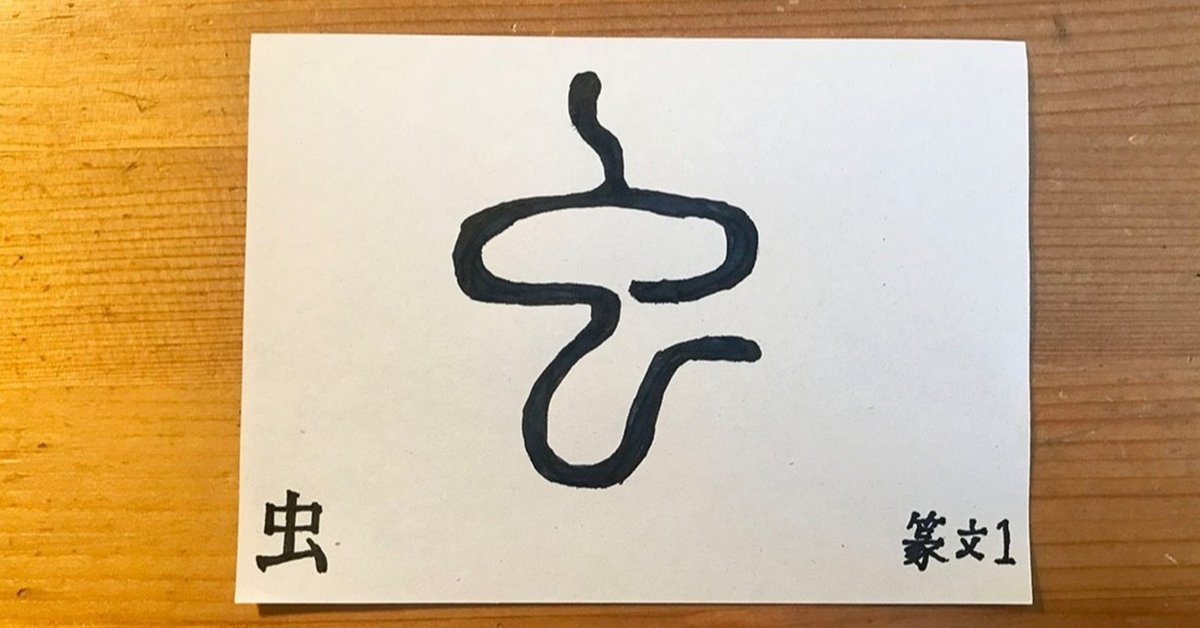

【虫】 チュウ・キ/むし

もとの字は蟲に作り、虫(き)が三つ集まっている形。蟲の常用漢字として用いる虫(ちゅう)はもと蟲とは別の字で、虫(き)と読む。虫(き)は蛇(へび)など爬虫類(はちゅうるい)の形、また、蝮(まむし)をいう。䖵(こん)は、[説文(せつもん)]十三下に「蟲の總名(そうめい)なり」とあり、蟲(虫)は昆虫のように密集する小さな「むし」をいう。(‥‥後略)

【虫】のもととなった字は、

「虫」が三つの【蟲】であって。また、

「虫」が二つの【䖵】という形もある。

そして、

【蟲】のほうが本来の「虫」の意味で。

【虫】は蛇などの「爬虫類」の形。

という、言われてみれば「爬虫類」のことばにはさ、

【虫】の字が入っているし。

「蛇」や「蝮」という漢字は、

「むしへん」だったんだなあ。

これまでとくに気にしたことなかったから、

あんまり知らなかった。

この【蟲】が、だんだんと、

爬虫類だけでなく、現在のような

「虫」の意味になっていったのでしょう。。。

それにしてもさ、やはり、

『常用字解』で書かれているように、

「虫」が三つの【蟲】という形は、

小さな「むし」が密集している感じがあるなあ。

そのほかにもね、たとえば、

「犇めく」とか、「轟く」とか、「囁く」とか、

「傀儡」とか、「贔屓」とか、「磊落」とか、

「脅かす」という漢字は、

おんなじ形が三つ重なっていて。

それらにはそれぞれの感じがある気がするなあ。

調べてみれば「磊落」だけは、

けっこう想像とちがっていたけれども。

そんなことをね、きょう、

ぼくは「綴」っている。

おそばを、啜りたい。。。

令和2年4月4日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?