「おもんぱかる」こと。

前回noteでは【男】という漢字とね、さらに、

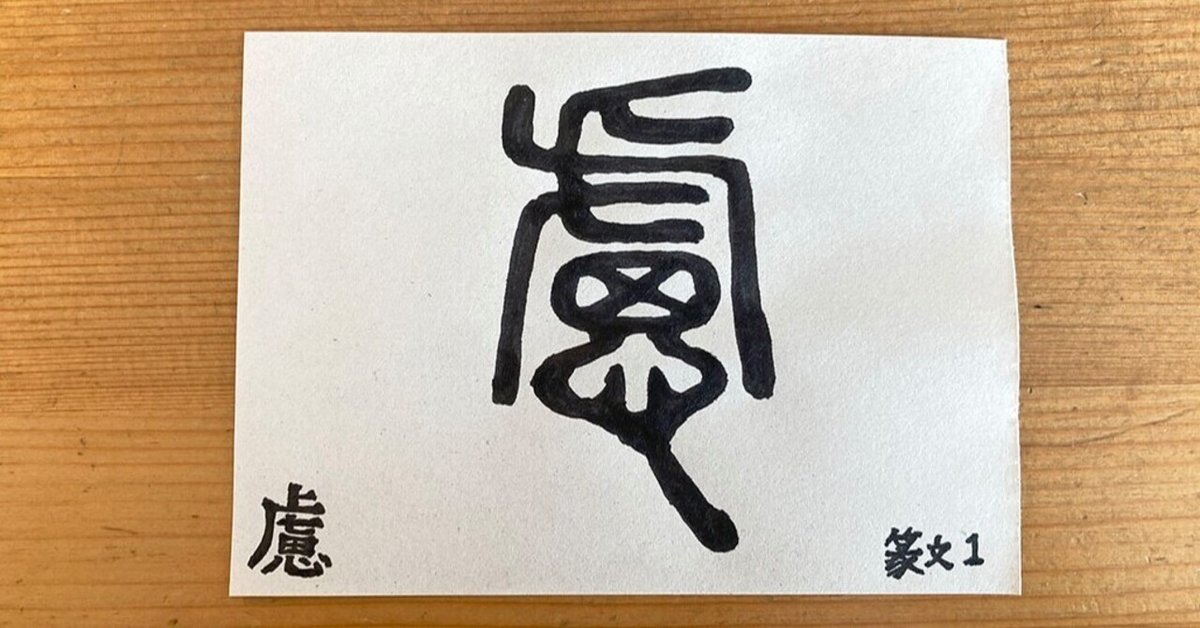

【虜】という漢字について調べまして。

いつものごとく、白川静先生の

『常用字解[第二版]』を見ながら、この

【虜】の欄のおとなりには、

【慮】という字が載っていた。

こうして二つの字を眺めてみると、

これまであんまり思ったこともなかったけど、

【虜】と【慮】は、

とてもよく似ている。

字の中身がさ、

「男」なのか、「思」なのか、

のちがいじゃん。ん?! あ、いや、

ちがう、ちがう、そうじゃ、そうじゃない。

「田」もおんなじなのだから、

「力」か、「心」か、か。

「力」ならば【虜】で、

「心」ならば【慮】か。さらには、

「月」ならば「皮膚」の【膚】なんだ。

こうなってくると、

ひきつづき、【慮】の字もね、

調べたくなってくるー。

なのでやっぱり、いつものごとし、

『常用字解』を紐解きますと、、、

【慮】 リョ・ロ/おもんぱかる

[説文]十下に「謀思するなり」とあり、注意深く考えること、「おもんぱかる」ことをいう。[詩経、小雅、雨無正]に「慮らず、圖らず」(思慮することもなく)とあり、古い用例のある字であるが、甲骨文字・金文に慮の字はない。戦国時代(紀元前五世紀〜前三世紀)の金文[中山王方鼎]に【りょ(変換できない字:「呂」の下に「心」)】に作り、慮は思を要素として含む字でないことが知られる。

白川先生のご説明では、

[説文解字(省略して「説文」)]や[詩経]などなど、

古代中国の資料が登場していて。

[説文]とは、

『常用字解』に記された解説によれば、

後漢時代の紀元100年、許慎が著したもので、

長い間、文字学の聖典として、

字形学の基礎とされてきた。らしい。また、

[詩経]は『広辞苑(第七版)』によれば、、

【詩経】五経の一つ。中国最古の詩集。古くは孔子の編と考えられた。春秋中期までの詩311編(うち6編は詩題のみ)を風(国風)・雅・頌の三部に大別。国風は諸国の民謡160編。雅は周の宮廷で奏せられた饗宴や儀式の歌で、105編。頌は、宗廟の祭祀に用いられた歌で、40編。→毛詩

‥‥とのことらしいけど、ぼくは、それらが

どんな書物かはわからないけれども。

どことなく、中国と、そして、

漢字の歴史を感じられる。。。

さて、【慮】のことについて、

[説文]では「謀思するなり」とあり、

注意深く考えること。

[詩経、小雅、雨無正]では「慮らず、圖らず」とあり、

思慮することもなく。とのこと。はたまた、

金文の[中山王方鼎](←名前がかっこいい!)では、

【慮】が、【りょ:「呂」の下に「心」がついた字】に作り、

「思」を要素として含まない。

ってゆうような、

いろいろ複雑ではあるけど、

【虜】も、【慮】も、

漢字の成り立ちにはたくさんの経緯があるっぽい。

ぼくも、おもんぱかれるようであれたい〜。

令和3年11月16日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?