7月31日 災害応急対策と復旧

今日は、発生した災害の応急対策と復旧の話をします。どんなに悲惨な災害であっても、その支援は法律に基づいてなされます。

災害対策基本法は、前回説明した災害直前の緊急処置だけでなく、平時の対策についても規定しています。まず国が中央防災会議を置いて、国全体を見渡した防災計画を立案します。そして地方公共団体が地方防災会議を置いて地域の実情に即した防災計画をつくります。ただし、都道府県は防災会議をかならず設置しますが、市町村は設置しなくてもよいことになっています。

災害が発生すると、都道府県知事や市町村長が災害対策本部を設置します。

顕著な災害だと、国務大臣が本部長になる特定災害対策本部を国が設置します。死者・行方不明者が数十人を超えるときは、内閣総理大臣が本部長となる非常災害対策本部を設置します。最近では、2016年4月熊本地震、2020年7月豪雨、2024年1月能登半島地震で設置されました。

災害対策本部は2021年5月の法改正で変更になりました。変更後に合わせてスライドとテキストを修正しました。2024年1月

首都東京が壊滅的打撃を受けるような、国が総力を挙げて災害対策の推進に当たらなければならないときは、緊急災害対策本部を設置します。本部長は内閣総理大臣です。2011年3月11日に東日本で起こった地震津波のときに初めて設置されました。

国の経済に重大な影響を及ぼすほどの異常かつ激甚な災害が発生したとき、具体的には大正関東地震に比肩する災害が発生したときは、応急対策と秩序維持のために内閣総理大臣が災害緊急事態を布告します。これには金融モラトリアムが含まれます。支払い猶予です。

2011年3月11日の地震津波に引き続いて起こった原発事故の際、災害緊急事態を布告するよう野党が政府に迫りましたが、布告されることはありませんでした。国会開催中だから通常通り国会で審議できるということだったようです。

原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態は3月11日19時18分に自動的に宣言されました。同法15条に基づいて、注水不能の報告が東京電力から政府にあったからです。この原子力緊急事態は9年たったいまも継続していますが、形骸化しています。みなさんも忘れていたでしょう?

現在進行中の新型コロナウイルス対策では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、緊急事態が4月7日に宣言されました。休業要請や移動制限などが5月25日まで7週間続きました。これによって日本経済が受けた打撃は深刻でした。とくに観光業がいま壊滅的に疲弊しています。

災害緊急事態を布告すると、強権によって人の命を救うことができるかもしれませんが、長く続けると(火山災害は長期化しがちです)社会の経済や文化を立ち直れないほど破壊してしまう恐れがあります。

災害救助法は1947年に制定されました。災害発生時の人命救助は都道府県知事が行います。危ないから逃げなさいは市町村長が言いますが、被災した人を助けるのは都道府県知事の役目なのです。

災害救助法が定める救助の種類は9つあります。避難所にいる人に食事や寝具その他の生活用品が無料で提供されるのは、この法律の定めによります。被災した住宅の応急修理もしてくれることになっていますが、実際にはすぐやってもらえません。災害が大きくなればなるほど被災者が大勢いるからそうなります。

激甚災害に指定されると国から多額の財政援助を引き出すことができます。だから、大きな災害が発生したあと激甚災害に指定されたとニュースで大きく報道されます。被災者を助けるのに忙しいいま、そんなことどうでもよいじゃないかと思うかもしれませんが、国がお金を出すことを決めたという意味で、激甚災害指定はとても重要なのです。

つまり、こういうことになっています。災害が発生する前の立退き避難は市町村長が指示します。災害が発生した後の人命救助と生活再建は都道府県知事が実施します。それにかかる費用は国が出します。

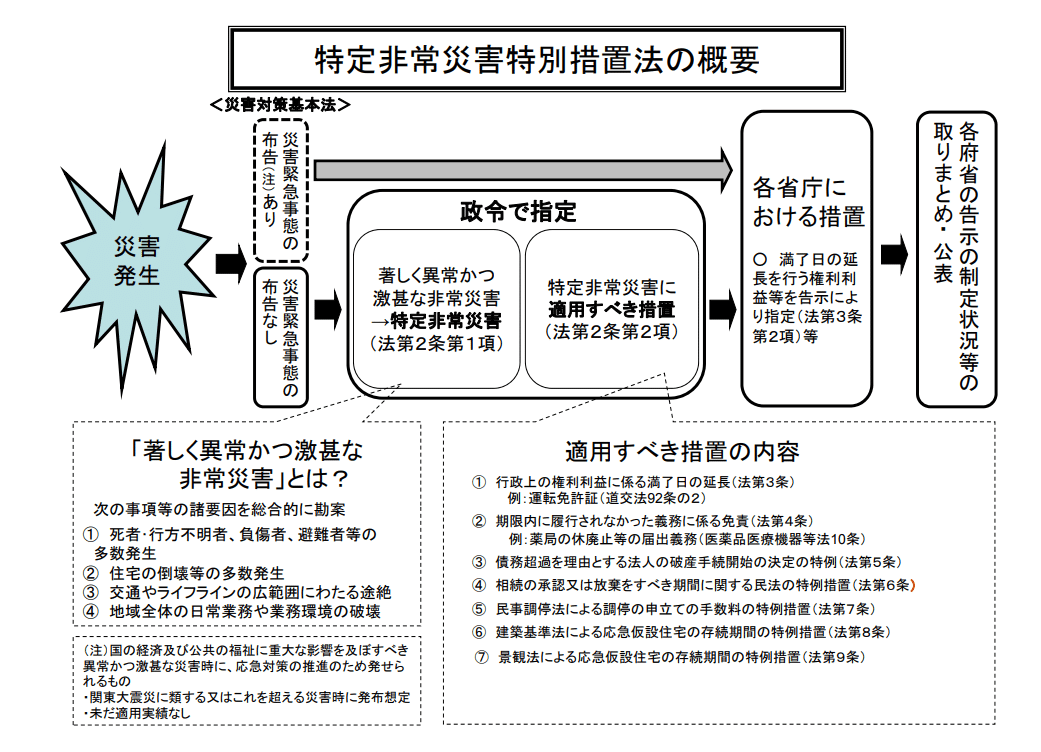

災害被害者の権利利益を保全するため特定非常災害特別措置法が1996年6月に公布されました。法律の所管は内閣府です(上図)。特定非常災害に指定されると、たとえば運転免許証の有効期限が延長されます。先日の2020年7月豪雨で指定されました。

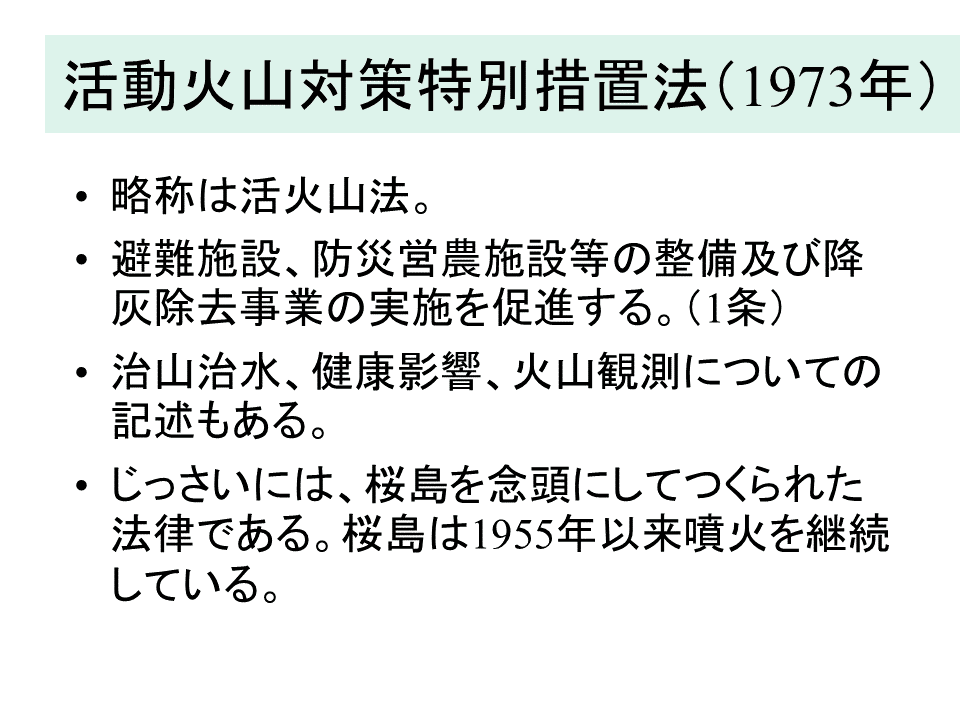

火山災害に特化した法律として活動火山対策特別措置法(活火山法)があります。これは、桜島が1955年10月から常時噴火するようになって、おもに火山灰による被害が継続的に発生するために1973年につくられた法律です。

ただし2015年に改正されて、常時噴火しているわけではない他の火山の警戒避難体制を整備する規定も追加されました。都道府県と市町村には、火山防災協議会を設置する義務が課されました。火山は、市町村境そして県境にあることが多いので、複数の自治体が平素から協力して防災計画を立案しておくことが大切です。

自然災害による個人の損失は補償しないのが、この国の法体系の基本的考え方です。欧米諸国と比べると日本は自然災害が多いので、個々の被害をすべて損失補償していたら国の財政が持たないだろうことは容易に想像できます。

しかし、1995年1月17日の神戸地震で大勢の人が住処を追われても、国からの金銭援助がまったくなかったので、市民に不満が募りました。裁判にまで発展しました。作家の小田実さんが先頭に立って旗を振るのを目にしました。

その結果、被災者再建支援法が1998年につくられて、支援金100万円が全壊世帯に支給されることになりました。2004年3月に追加された居住安定支援制度を利用すれば、200万円まで支給されます。2020年7月にさらに加算されて、300万円まで支給されることになりました。

災害があると、義援金が集められます。被災者の生活はほんらい国が支援するべきなのですが、いつも十分でないから個人の善意に頼ることになります。ただし、駅前広場で呼びかけている義援金のなかにはいかがわしいものが含まれていそうにみえます。あなたが募金箱に入れた義援金が被災者の元に全額届くとは限りません。

被災地に届けられた義援金は、多くの場合、市町村が保管します。困っている住民にすぐ配分されることはめったにありません。結局、住民個人には配分されず、市町村の貯金に回った義援金があるとやら聞きます。

確実に被災地を助ける方法は、現地に出向いてボランティアをすることです。水害のあとの泥かきは本当に感謝されるようです。地域の社会福祉協議会がボランティアをしたい人と手伝ってもらいたい人を毎日マッチングします。

避難所での生活は、諸外国と比べると、日本は劣悪です。エアコンのない体育館で大勢が雑魚寝する方式がいまでも続いています。仕切りや段ボールベッドなどの導入が始まっていますが、まだ不十分です。扉写真は、2016年4月の熊本地震のときに運動場に整然と張られた多数のテントを上空からドローンで撮影したものです。これは登山家の野口健さんのアイデアでした。テントは雨だと困りますが、プライバシーを守るのには最適です。避難所になった体育館のすぐ脇ですから、救援物資を配給するのにも便利でした。

ペットの問題もあります。避難はもちろん人間が優先ですが、ペットもできれば助けてあげたい。2015年9月、茨城県常総市で鬼怒川が氾濫したとき、屋根の上に逃げ延びた夫婦をヘリコプターで吊り上げ救助しました。そのとき、いっしょに屋根の上にいた大型犬一匹をどうするのかテレビの生中継を関心を持って見ていたら、奥さんと同時に吊り上げて救助しました。

しかしペットは体育館の中には入れられません。ペットがいるからの理由で車中泊を重ねる人もいるようです。

産業のうち農業だけは特別です。災害で受けた損失を国が補償します(農業災害補償法、1947年)。損失額に見合った保険金が支払われます。掛け金である保険料の一部を国が負担するとあります。かなりの高率で国が負担しているようですが、詳しいことを私は知りません。災害にあって農作物がダメになった映像をテレビでよく見ます。丹精込めて作った作物が台無しになるのは悲しいことでしょうが、どうやら保険金が出ているようです。

火山を対象にした砂防事業を火山砂防と言います。流れてくる土砂をダムをつくって食い止めます。ふつうのコンクリートダムだと土砂ですぐいっぱいになってしまいますが、大岩だけ受け止めて砂れきは下流に流すスリットダム(右写真)なら、なかなかいっぱいになりません。巧妙な仕組みです。導流堤は、流れを思った方向に導く水路です。遊砂地は、流れを止めないで広く分散する空き地です。

このような施設をつくっても火山の猛威を完全に止めることはできません。大きな猛威が襲ってきそうなときは事前に立退き避難しておくことが重要です。上流の谷にワイヤーセンサーを渡して、土石流でそれが切れたら急いで立退き避難するよう住民に知らせる仕組みがあります。砂防専門家は施設を建設するだけでなく、避難誘導システムも含めて火山麓に住む人々の命を守っています。

雲仙岳の水無川に建設された火山砂防施設です。画面中央の校庭を持つ大野木場小学校は1991年9月15日の火砕流で焼かれました。大野木場小学校の向こうの高いビルが監視塔です。

火山は噴火すると災害をもたらしますが、ふだんは人々に恵みを与えてくれています。四季の美しい景観と温泉がその代表です。日本の観光地の多くが火山で成り立っています。山からはおいしい水がわきますが、火山からもわきます。たとえば富士山のふもとには、忍野八海、三島の柿田川湧水、富士宮の湧玉池などの湧き水名勝がたくさんあります。海の浅瀬はよい漁場になっています。地熱を利用して発電ができます。肥沃な土壌で嬬恋高原キャベツなどのおいしい野菜が育ちます。

火山をやっかいもの扱いするのではなく、楽しい遊び相手として付き合ってみませんか。たまに爆発しますが、ふだんはなかなかいいやつですよ。

『火山はめざめる』は、浅間山の噴火を過去にさかのぼって4つ紹介した絵本です。小学生から大人まで楽しんでいただけます。福音館書店、2019年6月、解説。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?