富士山氷河の復元

空気が澄むと、富士砂防事務所の片蓋山ライブカメラで赤岩(宝永山)の下に御殿庭モレーンをくっきりと見ることができる。モレーンは、氷河が岩屑を掃き寄せてつくった高まりだ。御殿庭モレーンの上部は斜面に沿って移動した黒い1707年スコリアに覆われているが、下部は灰色の岩屑が左右の腕をつくって地表に露出している。両腕の間に排水溝があるが、ライブカメラからは見えない。御殿庭モレーンの左にある第三火口モレーンもライブカメラでかろうじて見える。

このライブカメラ映像を見ていて不思議に気づいた。氷河は赤岩の東でなぜ流れる方向を南に変えたのだろうか?

赤岩の南東側面をつくる絶壁は、氷河で削られてつくられた断崖にふさわしい。氷河が赤岩を回り込んで流れたのは確からしい。

獅子岩の上部に高まりがあって、2900年前の山体崩壊で崩れ去ってなくなってしまったと考えればこの氷河の回り込みをうまく説明できる。方角と標高から見て、そこにあったのは側火山のスコリア丘ではなく、獅子岩と同じ岩石からなる古い山体(獅子岩火山)だったろう。

御殿庭モレーンを残した氷河は、獅子岩火山と宝永火山のあいだにあった谷を流れ下っていた。前者の高まりは2900年前の崩壊で失われ、後者の高まりは300年前の噴火で赤岩を残して失われた。当時の氷河を復元すると下図になる。第三火口モレーンを残した氷河は、宝永火山の南を回り込んで流れていた。

富士山は1万7000年前から始まった富士宮期に活発に噴火して3700メートルの大円錐火山になって氷河を頂いたと私は以前考えたが、そうではなくて、3700メートルになったのは5600年前から始まった須走b期だったのではなかろうか。氷河が乗った富士宮期の富士山は3000メートル程度の台形火山だった。 御嶽山や乗鞍岳のようなかたちだ。

3000メートルあれば、北アルプスや中央アルプスを見ればわかるように、氷期は山に氷河が架かる。頂が平らであれば、厚い氷を蓄えることができる。湿った空気が駿河湾から吹き付ける南側に積雪が偏る効果もあっただろう。

産総研の富士山地質図を参照すると、標高2500メートル以上は須走b期の溶岩(Sb、明るい青色と明るい緑色)と須走c期d期の溶岩(Sc、Sd、赤系統)でできている。富士宮期の溶岩(F、ハッチ入りの濃い緑色)は分布しない。富士山が3700メートルの円錐形になったのは、5600年前から始まった須走b期だと考えておかしくない。

獅子岩火山を流し去った2900年前の崩壊は山頂火口縁まで届いたと私は考えている。産総研の富士山地質図では、崩壊凹地のなかに3500年前より古い須走b期の溶岩(青と緑)はなく、須走c期d期の溶岩(赤系統)だけで着色されている。崩壊後に山頂火口から溶岩が続々と流れて傷口を修復したと考えておかしくない。

氷河を頂いた火山の例としてワシントン州のレーニア火山を掲げる。2016年9月にサンライズから撮影した。4392メートルの山頂は氷にすっかり覆われている。いく筋もの谷を氷河が流れ下っている。

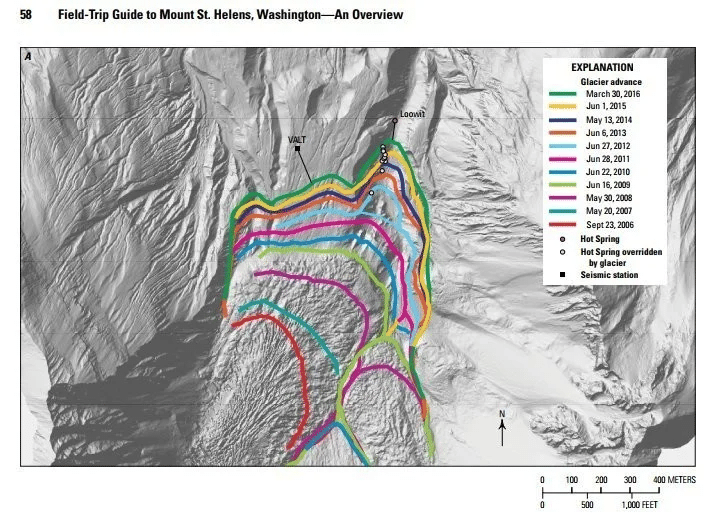

レーニアだけでなくカスケードの火山の多くがいま氷河に覆われている。1980年5月18日に北に向かって崩壊したセントへレンズの火口内には、2001年に1平方キロ、厚さ200メートルの氷河ができた。その後、10年で800メートル前進した(上の2枚の図はUSGSのフィールドトリップガイドより)。いま氷河に覆われていないカスケードの(低い)火山も、氷期には氷河に覆われていたことを示す地形をしている。

日本の火山も、氷期には、氷河に覆われていたと考えておかしくない。むしろ氷河がなかったらおかしい。1万3000年前の富士山はこういう姿をしていたにちがいない。白色は氷河、茶色は2900年前に崩れ去った獅子岩火山である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?