姶良丹沢噴火のアニメーション

日本列島とその周辺地域に広く分布する姶良丹沢火山灰は、3万年前に鹿児島湾最奥部で生じたカルデラ破局噴火の産物である。それは、日本列島で過去に起こった火山噴火のなかで最大級のものだった。この火山灰がどのくらいの時間をかけてどうやって大気中に広がったかはよくわかっていないが、私は、大きな入戸火砕流パンケーキから空高く一気に立ち上がった火山灰雲が横風に流されつつ高速度で四周に広がったとするモデルを2020年1月に提出した。

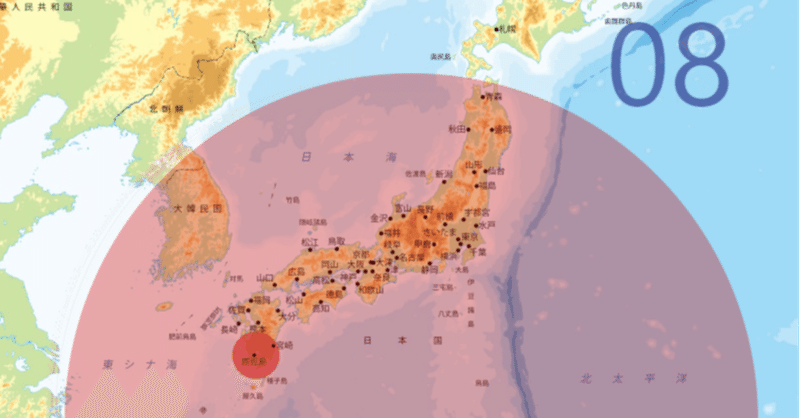

今回、和田電氣堂のちからを借りて、このモデルをリアルに表現するアニメーションを作成した。入戸火砕流は1時間で半径100キロを走り切り、上空の横風は大隅軽石の分布軸である東南東を採用して時速100キロで吹いていたとした。最初期の爆発的拡大が時速500キロに達したとすると、実際の火山灰分布がうまく再現される。

姶良丹沢噴火のアニメーションhttps://t.co/40cKUAit8c

— 早川由紀夫 (@HayakawaYukio) October 11, 2021

右上の数字が噴火開始からの経過時間 pic.twitter.com/7N2b1FHvZ4

画面右上の数字が噴火開始からの経過時間である。下のGifファイル(10.7MB)をダウンロードすれば、手元でアニメーションを再生できる。

入戸火砕流パンケーキから立ち上がった火山灰雲は、風上では風を押しのけて朝鮮半島のソウルまで達した。風下では大阪には2時間後に届き、東京には3時間後に届いた。北海道には届かなかった。上海にはギリギリ上空まで届いたようだ。平壌と台湾には届かなかった。6時間後に火山灰は風に抗しきれなくなって後退し始めた。

町田・新井(2003)がまとめた姶良丹沢火山灰の分布図を下に示す。北海道を除く日本列島全域と朝鮮半島韓国に分布する。青森県出来島で1センチに満たない薄さでかろうじてみつかるが、津軽海峡を越えた北海道では地層として確認できない。風上側の最遠点は、姶良カルデラから北北西に800キロ離れた韓国全谷里遺跡である。北朝鮮と沿海州と中国大陸上海ではみつかっていない。上のアニメーションは、この分布の特徴をよく再現する。

アニメーションでは、火山灰雲の西縁は16時間後に鹿児島上空を通過し、20時間後に東京を通過する。火山灰雲の実質的拡大は4時間で終わって、その後は急速に衰えたとすると、青森県内の層厚が1センチ足らずで北海道には分布しないことをうまく説明できる。日本列島のどこでも、丹沢火山灰が降っていた時間は20時間を超えなかった。

より正確にシミュレーションするためには、高さ10キロを超える高空に広がった火山灰雲から火山灰が地表まで落下するのに必要な時間を考慮する必要があるが、それは1時間足らずだろう。大局は変わらない。

富山県立山町の段丘れき層の間に挟まれる姶良丹沢火山灰。氷期だったから、日本各地で河岸段丘が成長していた。

八丈島では、地元の軽石層の間に挟まれている。非噴火堆積物であるレスの間ではない。姶良丹沢噴火のとき、八丈島も(こちらは長く、おそらく1年程度に渡って)噴火していた。

大隅軽石を降らせたプリニー式から始まったこの噴火全体に要した時間は70時間程度だったと思われる。内訳は次の通り。

48時間 大隅軽石

01時間 入戸火砕流

20時間 丹沢火山灰

これは地層が堆積するに要した時間であって、火口からマグマが噴出していた時間は入戸火砕流までの50時間程度だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?