7月17日 噴火を予知して住民に知らせる(2)

避難勧告は、2021年5月の法改正で廃止になりました。ここの文章は改正前の法律に即して書いてあります。2024年1月

短期予知2回目の今日は、まず法律から話します。災害が発生しそうなときに行政がする住民への呼びかけには、避難準備、避難勧告、避難指示があります。さらに、警戒区域指定がありますが、これは避難ではなく立入禁止です。どこかで避難命令の語を聞いたことがあるかもしれませんが、それは日本の法律にありません。

これらは、災害対策基本法で定められています。ただし、避難準備は最近設けられた呼びかけですから、法律にはありません。

避難勧告も、避難指示も、60条で規定されています。国でも、都道府県でもなく、市町村長が発表することをしっかり覚えてください。避難が必要かどうかは自然の猛威だけで決めるのではなく、地域事情をよく知る市町村長が決めるべきだと法律は考えたようです。避難勧告したあと、事態が進んで急を要するときは、重ねて避難指示を出すことになっています。

法律条文はこうです。雨がひどくなってしまって外に出て避難所に移動するのがもう危険なとき、自宅に留まって2階や崖から離れた部屋に移動することも避難と呼ぶように最近なっていますが、この言葉遣いには困ります。60条は「避難のための立退き」と明記しています。自宅に留まることは立退きではありません。自宅に留まった場合は、60条が定める避難には該当しないと解釈すべきです。

まあ、それはそれとして、避難勧告と避難指示は市町村長が発表するとよく覚えておいてください。重要だから二度言いました。従わなくても罰則はありません。高層マンションの上層階に住んでいるなど安全な場所にいるときは、どんなに呼びかけられても避難しなくてかまいません。ただし、避難所に行かないと物資の配給が受けられなくなります。

大雨が降ると、数十万の人口を抱える市が全域に避難指示を出すことがあります。これは、市民全員が市外に立退き避難すべき危機が迫っていると言ってるのではなく、市内全域で危険なところに住んでいる人に対して立退き避難しろ言ってると解釈するのがよいようです。紛らわしい情報発信ですね。どうやら、災害が起こって死者が出たあとに避難指示を出してなかったじゃないかと住民から責められるのがいやだから、とにかく全域に避難指示を出しているようです。

警戒区域指定は63条で規定されています。決壊した堤防を迅速に復旧するために無関係者をそこから排除したいと考えたようです。伊勢湾台風のあとにつくられた法律ですから。しかし、雲仙岳で1991年6月3日に火砕流が発生して死者が出た翌日、この意図に反して島原市長が、住民が住んでいる市街地を警戒区域に指定しました。長崎県知事が強く促したようです。60条には罰則規定がありませんが、63条にはあります。43人が死亡したことを重く受け止めて、二度と繰り返してはならないの思いが罰則規定がある警戒区域を指定させたようです。

76条には車両通行制限があります。これにも罰則規定がありますが、指定された区域内に用事がある人は歩いてはいればよいので、問題ありません。

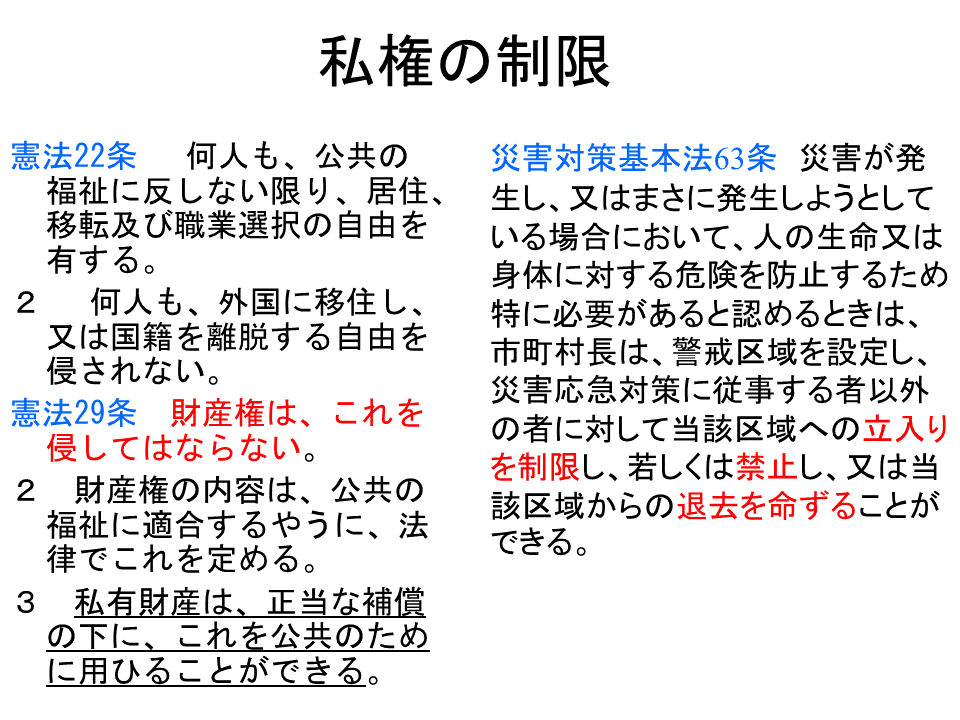

災害対策基本法63条は「警戒区域を設定し、(中略)立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる」としています。しかし、日本国憲法29条は「財産権は、これを侵してはならない」と明記しています。島原市でやったように私有地を警戒区域に指定することは許されるでしょうか。

憲法29条の3は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と書いています。警戒区域指定は、その中に住む住民の命を守るためでしたが、公共のためだとは言いにくい。また、補償すると書いてありません。災害対策基本法63条は憲法に抵触しているようにみえます。

自分の住まいを金銭補償もなく罰則を持って追われることがあってよいのでしょうか。住民が現に住んでいる市街地が警戒区域に指定された島原市では大きな社会問題になりました。結局どう解決したのか外部にはよくわかりませんでしたが、水面下での取り引きがあったのではないかとみられます。

警戒区域を指定するとやっかいになると行政はこのとき学習したらしく、そのあとしばらく指定されませんでした。有珠山の2000年噴火では、洞爺湖の水面ですら警戒区域ではなく避難指示が出されました。

しかし、2011年3月の原発事故で福島第一原子力発電所近傍に警戒区域が指定されました。そして、その中にはいった外国人が摘発されて罰金刑に処せられました。最近では、御嶽山2014年9月噴火のあとで指定された警戒区域内に立ち入った登山者複数が、岐阜県警によって書類送検されました。

以前は、警戒区域指定しても立入り者を摘発することはありませんでした。雲仙岳では黙認されていたし、浅間山ではいまも黙認されています。もし警戒区域への立入りを処罰するのが常態化するなら、災害対策基本法63条と日本国憲法29条の関係を真剣に考えなければなりません。

市街地が警戒区域に指定された島原市では、生命の危険を多少冒してもそこに留まって生活の質を守りたいとする人たちが、そうする権利を主張しました。これを愚行権と呼びます。他人には愚かに見えるかもしれないが、信条に基づいて危険をあえて冒す権利。他者に危害を加えない条件付きで、命よりも生活を重視する個人の価値観は尊重されるべきでしょう。実際には、住民はそのとき警戒区域から立退きました。

2011年3月の原発事故後に設定された警戒区域の中には、実際に留まった人が複数組いたようです。体が不自由な高齢者とその介護人です。週に何回かの食料品買い出しのたびに、警察官がゲートを開けて特別に通していたと聞きます。

警察官は現場で市町村長の職務を代行しますから(61条)、災害時の住民は警察官職務執行法にしばられます。4条に「天災」への言及があり、こう書いてあります。警察官は「必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ」ることができる。立入禁止ゲートに警察官がいた場合、無理にはいろうとすると逮捕されます。

災害時の自衛隊の働きにはめざましいものがあります。ヘリコプターによる救出、行方不明者の捜索、そして泥かき復旧などです。でも、自衛隊は軍隊ですから勝手に動かれては困ります。そのため、防衛大臣が都道府県知事からの要請を受けて初めて出動することが自衛隊法83条に明記されています。自衛隊は災害が起こるとただちに出動準備を整えて、要請が来るのを待ちます。要請が来たら「災害派遣」のプラカードを車両前面に掲げて出発します。自衛隊には迅速機敏に動いてほしいですが、文民統制と人命救助のバランスも忘れてはなりません。

自助・共助・公助という言葉がときどき使われます。まず、自分で自分を助ける。次に共同体内で助け合う。最後に国が出てきて助けるという意味らしい。なんだか、責任転嫁や道徳のにおいが強くて、私は好きではありません。少なくとも、学校で児童生徒に教えるようなことではないと思います。

「自己責任」という語の使われ方にも不満があります。行政の責任逃れを追求する文脈でしばしば使われます。自分の責任ではなく行政の責任だということらしい。でも、自然災害はだれの責任でもありません。行政があなたを自然災害から守ってくれるなんて、思わないでください。自然の力は途方もなく強い。

「自己責任」で浅間山の火口縁まで登れるなら、それはなんとすばらしいことでしょうか。だれの責任でもありません。もし不運にも火山弾に当たって死んでも、自己責任で仕方ないと承知して火山に登る。徹底した個人主義で、火山防災は遂行すべきだと私は思っています。

手厚い社会保障が行き渡る社会主義は福祉などの分野では望ましいのでしょうが、予知するのがむずかしくて、めったに起こらない火山防災にふさわしくありません。

有珠山の2000年3月31日噴火を見事に予知して有名になった岡田弘さん(当時北海道大学教授)は、学者と行政とマスメディアの三者が底辺となって頂点の住民を協力して支える「減災のテトラへドロン」を唱えました。美しいモデルですが、現実はそうなっていません。

行政は住民の命を守ることが第一ですが、住民にとっては命だけでなく生活も大事です。命があっても生活基盤が失われたら生きていけません。行政は統一された意見を学者に求めますが、学者は他人と違う意見を発表するのが仕事です。そもそも噴火予知は確率的であいまいです。マスメディアは視聴率を上げるために報道したいですが、住民は報道されて悪いイメージが視聴者に植え付けられて観光客が来なくなることを恐れます。などなど。

四者の利害は、とくに災害時は、激しく対立します。四者は緊張関係で結ばれています。馴れ合いにおちいることなく、互いの立場を尊重しつつ災害に立ち向かう必要があります。

日本のマスメディアには記者クラブという構造的な問題があります。これは日本特有です。災害が発生すると、市町村役場の建物内に記者のための部屋が無料で提供されます。部屋にいると報道資料が毎日もらえます。

平時でも大臣の記者会見は、省庁ではなく記者クラブの主催で行われます。記者クラブ加盟社のみが参加できてフリーのジャーナリストは参加できません。ただし、ごく最近ずいぶん改善されてきました。先日、総理大臣の記者会見後の質疑で、フリーのジャーナリストが指名されてびっくりしました。

記者クラブ制度は便利ですが、マスメディアと行政が癒着する元凶になります。総理大臣とマスメディアトップが定期的に会食することも馴れ合いの元です。

宮崎県消防防災課による噴火災害の行動心得です。ちょっと古いですが、興味深いので左上から順に見ていきましょう。

「霧島山の噴火の歴史や火山の用語について知っておきましょう。」これはよいです。「みんなで避難場所について話し合っておきましょう。」これもよいです。

「デマに惑わされないようにしましょう。」近くの人がいうのがデマで、防災無線やラジオがいうのが正しいとしています。本当でしょうか。「テレビやラジオ、市役所、町役場などの行政機関の広報などを聞いて、正確な情報を得ましょう。」正確な情報がはたしてそこにあるのでしょうか。噴火予知はむずかしいのに、あいまいなのに、正確な情報とはいったい何を指しているのでしょうか。

「市町長から避難勧告・避難指示が出されたらそれに従いましょう。」さっきも書いたように避難勧告・避難指示には罰則規定がありません。かならずしも従う必要はありません。自分の判断が優先します。

「お年寄り、赤ちゃん、体が不自由な方の避難を助けましょう。」一般にはそうあるべきで推奨されますが、津波のような一刻を争うときや出口が限られている場合はかならずしも当てはまりません。津波てんでんこです(後述)。

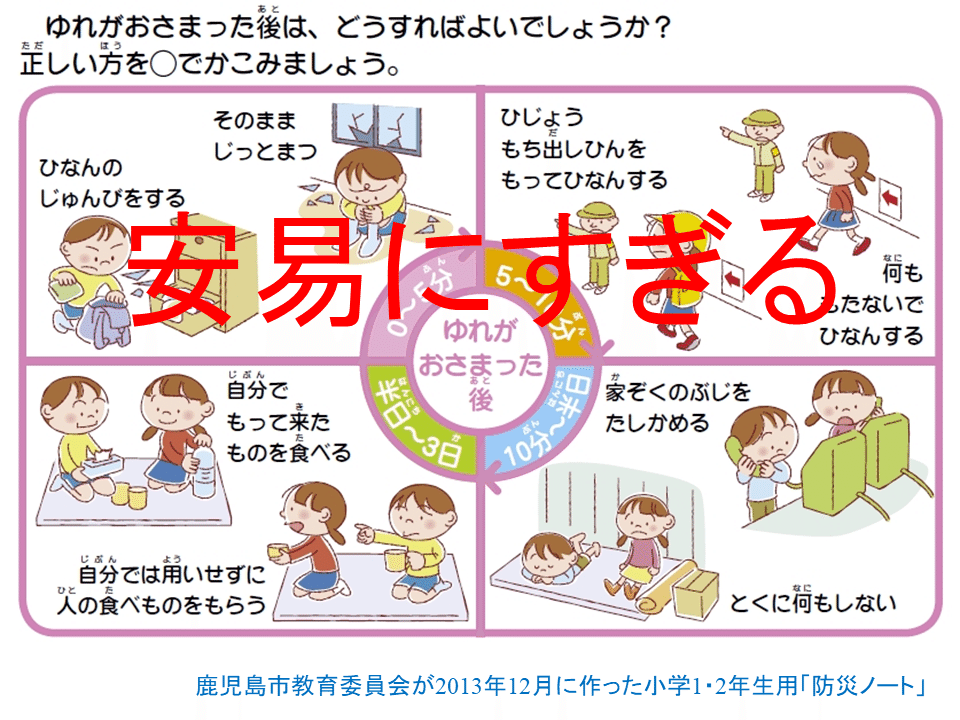

これは、鹿児島市教育委員会が2013年12月に作った小学1・2年生用「防災ノート」です。非常持ち出し品を持たなければ避難してはいけないように読み取れます。避難したあと、家族の無事を確かめなければいけないように読み取れます。無事を確かめれば助かるわけではないのに。避難所で人に食べ物をもらってはいけないように読めます。このようなステレオタイプの価値観を子どもに押し付けたくないものです。非常時は、困っている人を助けましょう。

災害時にどうすればよいか。行政が出す文書も、利害に基づいて書かれていることがあります。鵜呑みにすることなく批判的に読むことが大切です。

学校は子供たちを保護者から預かっています。どんなことがあっても、教師は子供たちの命を守らなければなりません。勉強させるよりも何よりも、子供たちを生きて保護者に帰すことが最大の使命です。2011年3月11日の東日本津波のとき、石巻市の大川小学校や気仙沼市の幼稚園バスで子供たちの命が多数奪われました。あのようなことは二度とあってはなりません。

「津波てんでんこ」は、過去に何度も津波に襲われた三陸海岸の集落に伝わる言い伝えです。地震のあとには津波が来るから、ひとのことは気にせず自分ひとりで高台にさっさと逃げろという意味です。そうすることが、集落の住民をもっとも多く生き残らせる方法だと、経験に基づいて知ったのです。

地震が起こってすぐ、小学生たちが通りを走って高台を目指すのを地域住民が見てそれに続いた「釜石の奇跡」は、津波てんでんこが実践された好例です。この成功の陰で、歩くこともおぼつかない高齢者といっしょに避難しようとして間に合わなかった事例もきっとあったでしょう。災害は、無慈悲で冷酷なものです。

トロッコ問題という有名な思考実験があります。暴走したトロッコの先に作業員が5人います。このままだと5人が死にますが、ポイントを切り替えて別の線路にトロッコを誘導すれば別の作業員1人が死ぬだけですみます。あなたはポイントを切り替えますか?

ポイントを切り替えれば死者が減ります。しかし、ゼロにはなりません。ポイント切り替えは人為です。殺人に当たりませんか?

トロッコ問題に正解はありませんが、火山災害の場合は人の手でポイントを切り替えることをしないことになっています。むかし、イタリアのエトナ火山で、ある村が流れる溶岩の向きを変えたら、それによって溶岩に埋まった村から戦争を仕掛けられたと聞きます。イタリアは20世紀になってもエトナ火山の溶岩流を空爆してたように記憶します。

ハワイ・キラウエア火山の溶岩が2014年に20キロも東に進んでパホアの村に近づきました。そのとき、土手をつくって溶岩の流れをそらせと住民集会で主張する男性たちがいました。それに対して、当局はそうすることを拒否しました。男性たちがひとしきり意見を述べたあと、ペレを信仰するハワイアンの女性たちが次々にマイクをつかんで、溶岩の流れに人の手を加えることに強く反対しました。上のYouTube動画をご覧ください。11分23秒です。女性たちが出てくる後半部分が圧巻です。わかりやすい英語です。

新田次郎の『熱雲』は、モンプレー火山1902年噴火危機に直面したサンピエール市民を描いた作品です。避難所での不自由な暮らしに嫌気がさした人々が市内の家に戻ろうとします。そのときの警察署長と博士の会話が象徴的です。「どっちかに決めてもらいたい」「それはできません」

あいまい概念と確率論を人々に理解してもらうのがむずかしいことは、前々回の長期予知でも話しました。短期予知でも同じ困難に直面しますが、結果がすぐ出るところが違います。その分、きびしいです。

風船おじさんは、1992年4月のニュース番組を切り取った5分31秒のYouTube動画です。多摩川の河川敷から大きな風船にぶら下がってひとりのおじさんが空中に浮かび上がりました。千葉県の九十九里浜をめざすつもりだったようです。

空中に浮かび上がろうとしている現場に来た警察官がこう言います。「これ以上、作業を手伝うのをいやだと言ってる。こわいんですよ、みんな、事故が。」河川敷から離陸したあと、その警察官はタバコを吸いながら「これだけやめろとゆってるんですからね。見てるしかしょうがないでしょう。」とテレビ取材に答えます。強制的にやめさせることはしませんでした。

東京大田区の人家の上に不時着したこのおじさんは、これに懲りることなく最終目的である太平洋横断にチャレンジしました。しかし、いまだにアメリカ大陸に着いた知らせはありません。鹿島灘沖の空中に浮遊している姿が撮影されたのが最期です。

このエピソードは、権利と自由を考えるうえで、たいへん興味深い事例だと思います。

風評被害という語は最近できたものです。定義がまだ定まっていません。情報内容の真偽をみて偽情報のみを風評というひともいれば、情報発信者の公私を区別して私発信のみを風評というひともいます。

そのどちらにもよらず、情報が流通することによって発生する被害すべてを風評被害と呼ぶことを私は推奨します。本当は情報被害とでも呼んだほうがよいのでしょう。

気象庁が浅間山の噴火警戒レベルを上げて、それをテレビが報道して、軽井沢へ来る観光客が減ったら、それは風評被害です。情報発信者は公で、情報内容も真ですが、風評被害です。ただし、情報内容があいまいであることが特徴です。

あいまいな情報を出せば風評被害は必然的に生じます。風評被害ゼロを掲げる地方政治家がときどきいますが、そういう人の言うことを信用してはいけません。風評被害ゼロが達成できるのは、情報発信を制限したり情報を歪曲したときだけです。どちらも私たちが望むことではありません。もし、損失分を公費で完全補填すれば、少なくとも被害額はゼロになりますが。

ハワイのキラウエア火山に、真っ赤に流れる溶岩を見に行きました。そのとき目にした黄色い看板です。

・噴火現場はこの先にあります。

・飲み水を3クオーター持ってますか?

・懐中電灯と予備の電池を持っていますか?

・水蒸気から400メートル離れてください。

行けと言ってます。すごいから見に行けということです。そして、忘れ物がないか注意を促しています。そばの小屋の中には、持ち物実物の掲示もありました。水と懐中電灯のほかに、サンスクリーンと救急キットも掲げてありました。

日本でこういう看板を見ることは、残念ながら、ないです。「この先、立入禁止」これだけです。こういう看板が日本にも設置されるようになるといいなあ。火山は自己責任で行きたいものです。

これは、神奈川県箱根にある看板です。火山ガスへの注意を呼び掛けています。硫化水素濃度ごとに感知度と避難基準が書いてありますが、1000ppmを超えたときの「死亡します」「あきらめてください」は明快です。注意に留まっていませんね。

これは、黒部峡谷にある看板です。「危ないんだぞーっー」で始まるこの文章はとてもよいことを率直に書いています。黒部の自然は美しいけれども、人間が押さえ込むことはできません。危険であることを理解したうえで立ち入ってください。怖いと思ったら引き返してください、と書いています。

危険であるからこそ美しいのです。その危険を覚悟して入った先には、感動の世界が待っていることでしょう。本当にすばらしい自然は、死にそうにならないと見られないものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?