桜島から「大きな噴石」が2.5キロ飛んだ証拠はない。

気象庁は、7月24日20時05分に桜島の南岳山頂火口が爆発して「大きな噴石」を2.5キロ飛散したと発表しました。しかし、牛根監視カメラ写真にそれを黄破線で囲んだ火山活動解説資料を23時35分に発表しましたが、囲まれた範囲内に輝点を認めることはできません。

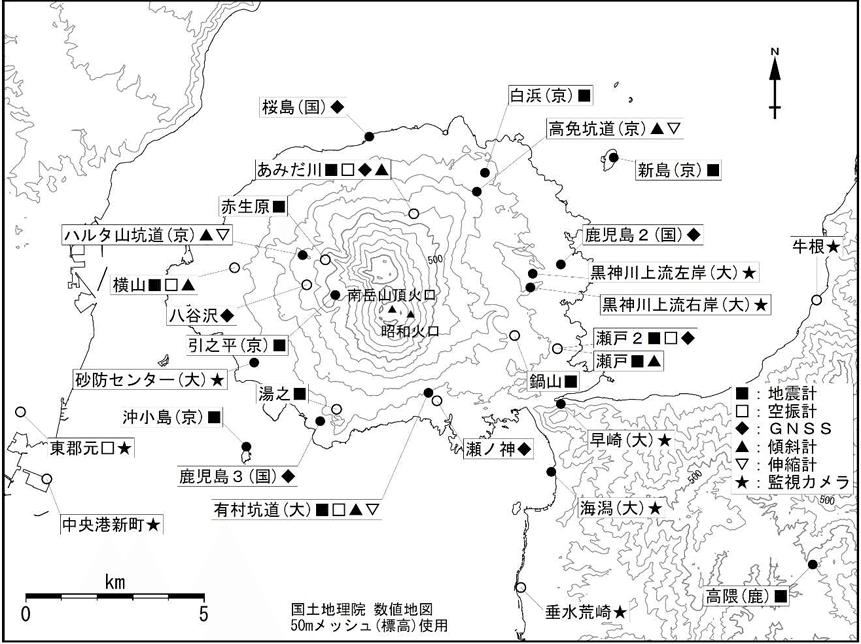

牛根監視カメラは桜島の東12キロ、大隅半島の海岸に設置されています。ここから南岳山頂火口までの地形断面図を、地理院地図を利用してつくりました。

2.5キロ地点は鍋山の陰になってしまって見えません。図はクリックすると拡大します。

断面図を拡大しました。牛根監視カメラからは、正面の2.3-2.9キロ区間が鍋山の陰になってしまいます。その区間へ落ちた「大きな噴石」は見えません。

爆発の翌日、気象庁は現地を調査して赤外線カメラで該当部分を撮影した画像を公表しましたが、高温部分はありませんでした。

肉眼でも観察したようで「明瞭な落下痕は認められませんでした」と書いています。赤外線カメラでも、肉眼でも、落下した「大きな噴石」がみつからなかったのなら、前日の監視カメラの写真判定の精度が疑われます。

もし、権現山の東山腹に落ちたのなら、2.5キロでも牛根カメラから見えます。黄色ハイライトしました。さて、事実はどうだったのでしょうか。爆発から7日目のいまでも、黒神からドローンすれば誰でも確認できることです、これは。

注)文中では「大きな噴石」と鍵カッコでくくって表記しました。「大きな噴石」は使うべきでないが私の意見です。「大きな噴石」は往々にむき出しで「噴石」と呼ばれます。「噴石」だと「小さな噴石」も含んでしまいます。到達距離を議論するとき、これは致命的です。火山弾と呼ぶのが適当です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?