中小ベンチャー企業の勝ち筋となる「口説き型採用」のススメ

こんにちは!白潟総研の服部です。

今回は採用の中でも「選考フロー」に焦点を絞ってnoteを書いていきます。

選考フローは取っつきにくさもあり、あまり力を入れていない企業様が多い印象です。

ですが、選考フローはしっかりと設計をしていくと、採用がかなり楽になります。

学生をファンに出来たり、高い精度で学生を見定めることが出来るようになるからです。

今回のnoteでは選考フローを設計する際のポイントと、

実例として白潟総研の工夫ポイントもご紹介します!

※1万字弱の分量になってしまったので、前編と後編に分けます!

今回は前編なので、「選考フローを構築する際の究極の1つの肝」についてお伝えします!

選考フローを構築する際の究極の1つの肝

実は「これを外したら採用が上手くいく確率が瞬く間に落ちていく」という絶対に外せない究極のポイントが一つあります。

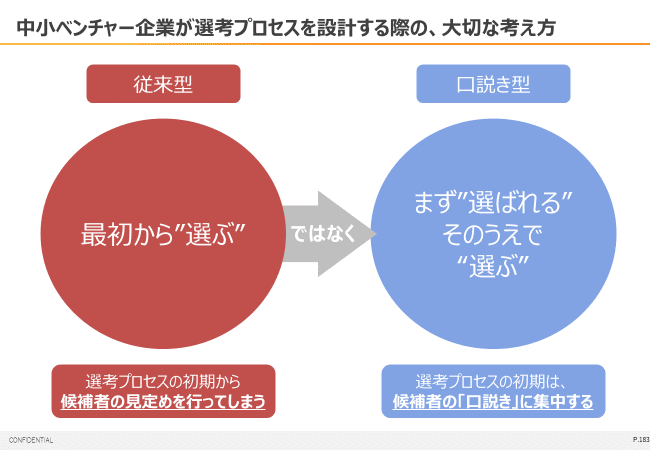

それが「口説いてから、見定める」ということです。

選考フローを構築する際の勝ち筋は、「口説いてから、見定めること(選ばれてから、選ぶ)」です。

候補者にまずは「この会社に入社したい」と思ってもらうことが大事です。この状態が「口説けている」という状態ですね。そして、この状態になってはじめて見定めを行う。

候補者は志望度が高ければ高いほど入念に準備を行います。

逆に、志望度が低い会社に対しては、あまり選考の準備をしません。

候補者と面接や面談をしていると「この人あんまり調べてないな…」といった方もいると思います。しかし、それは当たり前のことなのです。まだ「この会社に入社したい」となっていないのですから。

弊社含め、、中小ベンチャー企業に対して会う前から「この会社に入社したい!」と思っている候補者は稀です。

したがって、まずは「候補者の志望度を上げる」というフェーズが必要不可欠なのです。

志望度が上がれば、中小ベンチャー企業に対してもしっかりと選考対策を行うため、候補者の本当の実力を見定めることが出来ます。

志望度を上げないことには、そもそも候補者を見定めるスタートラインにすら立てないということです。

ちなみに2016年にHRアワード書籍部門・最優秀賞を受賞した採用の名著

「採用学」ではこの理論を“精緻化見込みモデル”と呼んでいます。

だからこそ、「口説いてから見定める」選考フローが大事なのです。

しかし、重要なのはどうそれを実践するか、ですよね。

ここからは、

「どう口説き、どう見定めるか」という内容についてお話ししていきます。

①候補者の口説き方~大手企業にも勝てる口説き~

候補者を口説くとは、候補者に「この会社に入社したい!」と思ってもらうことです。

そのために、最初に行うべきことは、「社長orトップセールスorトップマーケター」を採用責任者にし、初回接触者にすることです。

売上の構成要素は様々ですが、売上を上げられる人は往々にして人を惹きつける力に溢れています。

そんな人を初回接触者に置き、そこで学生を口説いていくことが肝要です。

初回接触では上記スライドのように、求職者の話を聞いた上で、求職者の悩みや求めるものが自社にあるということを魅力的にプレゼンしていく必要があります。

そのため実質的には、自社のエース級でなければできない仕事なのです。

エース級の社員はもちろんとても忙しいとは思いますが…

採用に本気であれば、エースクラスを初期接触者に置くことをおススメします。

ですがもちろん中には

「そこまでのリソースをエースが割けない…」といった場合や、

「エース級を配置しても口説けることが多くはない」

といった場合もあるかもしれません。

そんな時におススメの戦い方が、“接近戦”です!

ご存知の方も多いと思いますが、“接近戦”とはランチェスター戦略の弱者の5大戦法の一つです。

接近戦は、もともとは顧客に近づいていくという考え方。

顧客に近づく=接触回数を増やし親身に対応することで競合他社に勝っていくという戦略です。

この考え方を採用にも転用します。

採用競合となる企業よりも求職者・学生と3倍の接触量を担保し親身に接することが勝ち筋となります。

それではひとまず「口説きプロセス」に関しては以上です。

続いては「見定めるプロセス」についてお伝えしていきます。

②候補者の見定め方~入社後活躍できる人のみ採用する~

候補者の口説きに成功し、自社が「この会社に入社したい」という会社になれた。

その後に行うのが、候補者の見定めです。

つまり、入社後自社で活躍できる人材に内定を出し、入社後活躍が難しそうな人材には内定を出さないようにする活動です。

言葉で説明することは簡単ではありますが、実際に行うとなると中々骨の折れる作業です。「良い」と思った候補者が入社後あまり活躍出来なかったり…

一方で「微妙」だった候補者が入社後に大化けしたりすることもあります。

前提として、選考時点で候補者の素質を見抜き、完全に見定めを行うことは不可能です。

ですが、精度を上げ続けることは必要です。

そんな時に参考になるのが下記の資料。

選考方法別に、見定めの制度を数値的に分析したものです。

一番右の「妥当性計数」という値が1に近づけば近づくほど、精度が高いということを意味しています。

したがって、比較的精度高く見定めを行うことが出来る選考方法は下記の3つとなります。

①認知的能力テスト

②構造化面接

③ワークサンプル

①認知的能力テストは、つまるところ適性検査のようなものです。

既に導入をしている企業様も多いですが、実は精度が高い選考方法だったのです。

そして重要なポイント。

それは、「構造化面接」は妥当性計数が0.51であったのに対し「非構造化面接」は妥当性計数が0.31であったということです。

非構造化面接とは、候補者ごとに別々の質問を行っていく選考方法。

今ではほとんどの企業様が取り入れている選考方法ですね。

しかし、見定める精度は低いということがお分かり頂けるかと思います。

理由としてはシンプルで、判断基準が非常に曖昧だからです。

判断基準が明確でないがゆえに、面接担当者の性格、人柄、場合によっては気分によっても判断基準が変わります。(もちろん面接担当者が複数に及ぶ場合はさらにズレます)

そのためほとんどの場合で、精度高く見定めるということは出来ていません。

「じゃあ構造化面接を導入した方がいいのか…」

と思われるかもしれませんが、構造化面接は中小ベンチャー企業様にはおススメしていません!

構造化面接はあらかじめ自社の採用したい人物像を設定した上で要件化します。

その上でそれに合わせて、質問項目や評価基準のマニュアル化を行ってから面接を実施することを指します。

ざっくりとした流れはこのようになります↓

採用要件決定⇒質問項目決定⇒評価基準決定⇒面接実施

メリットとしては下記の3点が挙げられます。

①評価基準を標準化しているため、面接官によってバラツキが出にくい

②質問例が予め決まっているため、経験を問わず一定レベルの面接が行える

③面接の結果を共有しやすい

このように構造化面接の代表的なメリットは主に3つ挙げられますが、

白潟総研は、これらにプラスしてもう一つメリットがあると考えています。

それが…《PDCAが回りやすくなる》ということです。

構造化面接は予め評価基準や質問例を決定して行われるため、

その年の振り返り、そして次期採用に向けて改善&アクションがしやすいのです。

これは、誰が面接を実施してもある程度同じ評価基準が得られる

構造化面接だからこその利点と言えるでしょう。

このように様々なメリットがある構造化面接ですが、中小ベンチャー企業様におススメをしていない最大の理由が、全体設計の難易度が極めて高いからです。

採用コンサルティング会社であっても、自社の構造化面接を設計するのは一筋縄ではいきません。コンサルティング先の構造化面接を設計するのはさらに難易度が上がります。

難易度が高いということは、それだけフィーも高額になります。

つまり、コストパフォーマンスがあまり良くないのです。

構造化面接の設計に投資をするなら、別の採用施策への投資をした方が、費用対効果が高いケースがほとんどです。

では、中小ベンチャー企業ではどのように候補者を見定めていけばいいのか。

最もおススメの方法は、“ワークサンプル”です。

ワークサンプルとは、求職者に実際の職務に近い仕事をしてもらい、その成果を評価することで求職者の優秀さを測る選考方法です。

候補者の方が入社をしたら担当することになる業務の一部を選考としてトライしてもらうのです。

アウトプットを見ればその候補者の方の優秀さが一目で分かります。

こちらも構造化面接と同様に、Googleも取り入れている手法であり、

妥当性計数も0.54と最も高くなっています。

ちなみに白潟総研の見定めは適性検査とワークサンプル、代表による最終面接によって構成されています。

ワークサンプルを実際に作成する際は、仕事の細分化から始めるようにしてください。

ポイントは、「自社では育てられない」もしくは「育てるのに莫大な時間がかかる」という業務を選定することです。

例えば弊社であれば、小項目として50個以上の付箋に書かれた要素を、大項目6つ~7つにグルーピングするという選考を導入しています。

このグルーピング能力=抽象化能力は人材育成の分野でも育成が非常に難しい分野と言われているため、事前にワークサンプルとして取り入れています。

以上で前編は終了!

選考フローを設計する際の大事な考え方についてご紹介しました!

少しでも皆さんの会社の採用活動にお役に立てる内容になっていれば幸いです!

みなさまからの「スキ」が励みになるので、記事を読まれて「少しでも参考になった!」と思って頂けたらぜひポチっとしていただけると喜びます!

そして、こんな服部とお話してあげてもいいよという方もいれば、カジュアルにお話しましょう!

▼弊社HPでも採用に関わる資料を公開してます!

▼白潟総研コラムはこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?