2000s 個人的ベストアルバム100 50-1

前回の記事に続き、2000年代の個人的なベストアルバムについて書いてみたいと思います。

改めて聴いてみるとやっぱり最高だなと思う作品ばかりでしたね。

気になった作品を見つけたり、改めて聴き直すきっかけになったら嬉しいです。

では長くなりますが最後までお付き合いください。

50. Brandy 「Full Moon」(2002)

2000年代のR&Bを思い返すと、自分はBrandyのこのアルバムを真っ先に思い浮かべます。

2000年代を代表するプロデューサー、Rodney Jerkinsによるヘヴィーなビートが印象的で、特に「What About Us?」や「I Thought」あたりのバウンシーで変則的な楽曲のインパクトが強烈ですね。

タイトルトラックの「Full Moon」や「He Is」などのミッドやバラードの曲も秀逸で、彼女の巧みなヴォーカルワークが堪能できます。

Brandyのヴォーカル、特にコーラスの重ね方はその後のシンガー達にかなり大きな影響を与えたように思います。

ビートの乗りこなし方や声のニュアンス、フェイクアレンジの巧みさなど本当に見事!

彼女は「Vocal Bible」と呼ばれていたりもするんですが、R&Bシンガー達にとってこのアルバムはまさに教科書のような存在として多大な影響力を持っている作品なんですよね。

天性のものなので簡単に真似できるものではないですが、何度聴いても「歌上手え…。」と感嘆させられてしまいます。

実験的かつ挑戦的な、00年代R&Bのお手本的存在の傑作です。

49. Jay-Z 「The Black Album」(2003)

2000年代のヒップホップシーンのキングと言えば間違いなくJay-Zの名前が挙がるでしょう。

ラップのスキルにしても、レコードの売り上げにしても、その影響力にしても、全てにおいて他のラッパーたちを凌駕していたように思います。

そんな彼が引退作として意気込んで制作されたのが今作です。

Kanye West、The Neptunes、Timbaland、Just Blazeといった彼がフックアップしてきた当時の最高峰のプロデューサー達の気合の入ったトラック群の完成度の凄さ。

それだけでなく9th WonderやThe Buchanansといった新進気鋭の若手から、Rick Rubinという伝説の職人まで引っ張り出し、ヒップホップの歴史の現在・過去・未来を総括するような圧巻の内容になってます。

特に「99 Problems」はヒップホップとロックの接近の到達点のような1曲ですね。

結局彼は引退せずその後もシーンのキングとして、経営者として君臨し続けてるわけですが、この作品が彼の最も脂の乗り切っていた瞬間の一枚だというのは間違いないと思います。

制作費いくらかかったんだろう?と思ってしまう絢爛豪華な傑作アルバムですね。

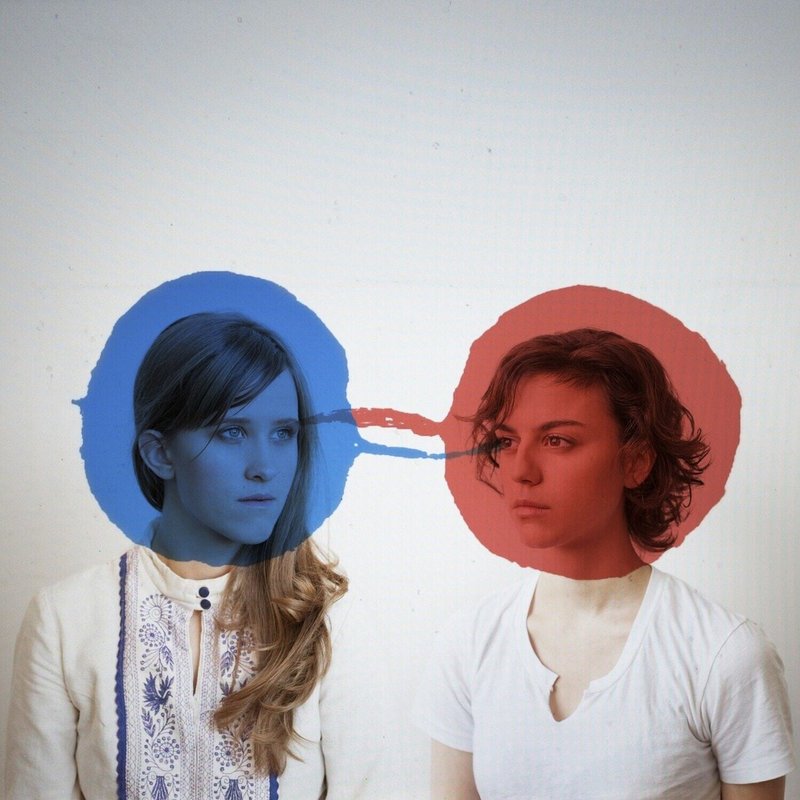

48. Beach House 「Devotion」(2008)

自分にとってのドリームポップの始まりであり基準がBeach Houseの「Devotion」です。

煌びやかなシンセサイザーの音色、揺蕩うように流れていくギターの音色、荘厳なオルガンの音色、ゆったりと線を描くように刻むドラムのリズム、甘くとろけるように響くヴォーカル。

このアルバムを構成する全ての要素がまさに夢見心地な、ドリームポップを体現するようなサウンドなんですよね。

様々な演奏が溶け合った彼らの作り出す世界観は、途方もなく美しく神秘的。

聴いてる間は時計の針がゆっくり進んでいると錯覚してしまう程、贅沢な時間が流れていきます。

Victoriaのふくよかな声が堪能できる「You Came to Me」や、後にThe Weekndの楽曲にもサンプリングされた耽美な「Gila」など、本当に名曲だらけ。

正直彼らのアルバムはその全てが素晴らしく自分にとって特別な作品なんですが、最初に触れたのがこの作品で、その時に一瞬で心を奪われたあの至福の瞬間は今でも忘れられないですね。

47. PJ Harvey 「Stories from the City, Stories from the Sea」(2000)

PJ Harveyは自分の中で自立したカッコいい女性の象徴であり続けています。

そんなイメージを持つきっかけになったのが彼女にとって5作目のアルバムとなる今作でしたね。

陰鬱で不穏なオーラを放ってきたそれまでの作品に比べ、よりロックサウンドとしての華やかさや豊かさを追い求めたような作風になってるのが今作の特徴。

それまでにはあまり感じなかった彼女のメロディーメイカーとしての才能も強く印象付ける楽曲が並んでいて、美しいんだけど暗く神経質なサウンドだけじゃない彼女のワイドな魅力を開花させたような一枚になってます。

ギターのストロークから幕を開けるオープニングの「Big Exit」からもう最高にカッコいいんですよね。

続く「Good Fortune」や「A Place Called Home」もめちゃくちゃクール。

さらに「One Line」、「Beautiful Feeling」、「This Mess We're In」にはRadioheadのTom Yorkeがコーラスやキーボードで参加、「This~」に至っては殆ど彼が歌ってますね。

このあたりはやはりどこかRadioheadっぽいサウンドですね。

彼女の作品の中ではとりわけ聴きやすい作品のため、コアなファンや批評家の中にはその変化を受け入れられなかった人もいたようですが、個人的には非の打ち所がない最高のロックアルバムだと思います。

46. Kanye West 「808s & Heartbreak」(2008)

Kanye Westがこのアルバムで示した方向はあるゆる面でその後の音楽シーンを変えてしまいました。

やはりまずはサウンド面ですよね。

それまでのサンプリング主体だった彼のスタイルから一転、シンセサイザーと打ち込みを多用したデジタルの質感のサウンドに方向転換。

さらには声にオートチューン加工を施し、ラップではなく歌うという当時としては非常に画期的な変化をしました。

そしてリリックの面でもそれまでの自信たっぷりのKanye節は鳴りを潜め、母親や恋人などの近しい人を失ったことに対する後悔や喪失感、哀しみなどのネガティヴな心情を吐露したかなり暗い内容の楽曲が並んでいました。

まぁ結果としてその後の彼を見てれば分かる通り、自意識をさらにパワーアップした状態で戻ってくるわけなんですが、Kanyeでもというかラッパーでもこういうこと言うんだなと素直に驚いたのを覚えてます。

こういった変化はやがてヒップホップ/R&Bシーンに波及し、DrakeやThe Weekndをはじめとする数多くのアーティストに影響を与えていきましたよね。

現在のヒップホップ/R&B、そしてポップミュージックの礎を築いた革命的な一枚です。

45. The Knife 「Silent Shout」(2006)

スウェーデン出身の兄妹によるデュオユニット、The Knifeが作り出す世界は一度ハマると本当に抜け出せなくなります。

80sシンセポップ由来のチープな感触と凶悪なビートが混ざり合ったテクノ~ダークウェイヴなサウンド。

音数は少なく冷たい温度感で淡々と進んでいく中で聴こえてくるのは、元の状態が想像できないほどに加工された女性のヴォーカルのグロテスクな響き。

メロディーもどことなくエキゾチックで、ホラー映画を観ているかのような気味の悪い感覚。

3作目のアルバムとなる今作は、彼らの実験的なサウンドアプローチとポップさがハイレベルで交錯した驚くほど聴き応えのある作品ですね。

4つ打ちのハウストラックが非常にクールな冒頭の「Silent Shout」や、変態性の強いベースラインと強烈なビートがクセになる「We Share Our Mother's Health」、ダンサブルなダークディスコ「Like A Pen」など、個性もアクも中毒性も強い楽曲の連続。

妹のKarinはその後Fever Rayとしてソロ活動を行うようになり、ユニットとしての活動は休止してしまったんですが、いつか復活してほしいですよね。

未だにその底知れぬ魅力から抜け出せそうにない沼のような一枚です。

44. Dirty Projectors 「Bitte Orca」(2009)

自分がDirty Projectorsの存在を知ったのはこのアルバムだったんですが、世の中にはまだまだ知らない音楽があるなぁと思い知らされたような気分でした。

一言で言うなら変なポップス。

フォークもエレクトロもR&Bもワールドミュージックも、あらゆるジャンルを飲み込んで吐き出したような奇妙な響き。

そこに統一感を持たしているのは、David Longstrethの男声とAmber CoffmanとDeradoorianの2人の微妙に質感の違う女声が多層的に重なり合うコーラスワークですね。

演奏だけでなくコーラスも複雑に絡み合うことで、彼らのサウンドはより相互的で立体感のあるものになっています。

この声の重ね方や使い方は後に「Stillness Is the Move」をカバーしたSolangeやMoses Sumneyなど、世界各国のポップ/R&Bサウンドにも大きな影響を与えたように思いますね。

注目する場所や視点を少し変えるだけで、この作品の聴こえ方や楽しみ方は全く違うものになります。

今でも新しい発見を与えてくれる奥深い傑作です。

43. Dizzee Rascal 「Boy in Da Corner」(2003)

今やSkeptaやStormzyなどのスターMCを生み、大きなシーンとなったグライムを世界に発信した先駆者がDizzee Rascalです。

ロンドンの治安の悪い荒れた地域で育った彼は、当然のように非行や喧嘩を繰り返し、退学と転校を繰り返しながら育ったんだそう。

次第に音楽の制作やアンダーグラウンドのクラブシーンでDJとしての活動をし始め、デビュー作となる今作のリリースまでこぎ着けます。

UKガラージをベースにダンスホールレゲエやドラムンベースなどをミックスしたBPM早めのトラックに、これまた高速でまくし立てるようなラップを乗っけるというスタイル、いわゆるグライムと呼ばれるジャンルのサウンドを確立したのが今作ですよね。

ヒップホップとはまた違うリズム感覚のビートの乗り方やラップの乗せ方が非常に斬新で、当時アメリカのヒップホップに親しんでいた自分としてはとても不思議な感覚でした。

未成年の妊娠をテーマにした「I Luv U」や、ロック系の大ネタとして有名なBilly Squierの「The Big Beat」を大胆にサンプリングした「Fix Up, Look Sharp」あたりが強烈なインパクトですよね。

子供の頃の反社会的な行動に対する後悔や謝罪、ストリートの視点からの政治的なメッセージを歌詞にしたり、ねちっこく絡みつくような独特の質感の声とか、MCとしてとにかく個性的なんですよね。

自分に新たな感覚と衝撃を与えてくれた一枚です。

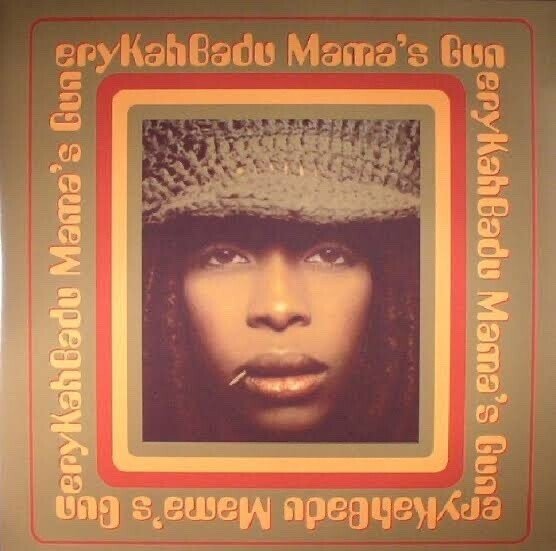

42. Erykah Badu 「Mama's Gun」(2000)

90年代後期から00年代初頭のいわゆる「ネオソウル」と呼ばれるサウンドの象徴的な存在がErykah Baduであり、そのムーヴメントの到達点の一つとも言える作品がこの「Mama's Gun」ですね。

前作「Baduizm」で彼女が示した概念は、D'AngeloやMaxwellの作品と共に大きな流れを生み、一つの文化として花開きました。

その次なる作品として彼女が用意したのは、ジャズやファンク、そしてその発展形とも言えるヒップホップを咀嚼し、よりアフリカンアメリカンとしての意義を深く追求したような作品でした。

この頃のシーンの潮流を作り上げていたプロデュース集団、Soulquariansと共に作り上げたオーガニックなソウルサウンドが非常に心地良いんですよね。

冒頭を飾る「Penitentiary Philosophy」やJ Dillaが手掛けた「Did't Cha Know?」では前作には無かったファンキーでパーカッシヴなサウンドを聴かせたり、「Bag Lady」ではDr. Dre「Xxplosive」をサンプリングしたり、新たな挑戦も感じる楽曲が多いですね。

また、黒人として受けた悲しみや嘆き、そして子供の父親でありパートナーだったAndré 3000との別れで感じた女性として、母親としての痛みや苦悩が綴られた歌詞も非常に深みのある内容になっています。

2000年代のR&Bの進み方を女性の視点から示した重要作ですね。

41. Interpol 「Turn On the Bright Lights」(2002)

Interpolは自分にとってそれほど思入れの強いバンドではありませんが、それでもこのアルバムが放つただならぬ魅力にはどうしたって惹かれてしまいます。

ニューヨークで結成された彼らのデビュー作となった今作は、Joy DivisionやThe Smithを思わせるダークでクールなポストパンクの系譜にあるようなサウンドです。

UKのサウンドに影響を受けたニューヨーク発の新しい形のバンドスタイルは、2000年代初頭に起こったポストパンク・リバイバルを牽引し、多くのフォロワーを生んでいったように思います。

切れ味の鋭いギターがクールな「Obstacle 1」や「PDA」、ゆったりと壮大な世界観の「NYC」、ダンサブルなガレージロック調の「Say Hello to the Angels」など、まさに捨て曲無しの圧巻の完成度!

タイプの違う楽曲が並んでいるのに冷たい温度感とモノクロの質感で世界観がちゃんと統一されているのは、やはりヴォーカルのPaul Banksの声や佇まいの圧倒的な艶と色気だからでしょうね。

同性からしてもうっとりクラっとしてしまう程の魅力を感じます。

何から何まで完成度の高い、史上最高のデビューアルバムの一つですね。

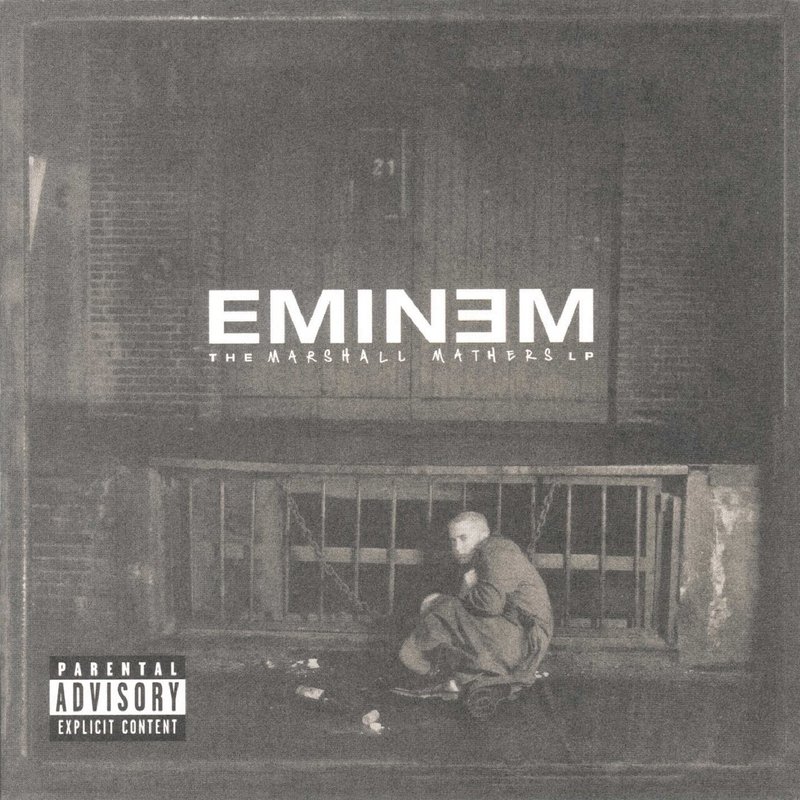

40. Eminem 「The Marshall Mathers LP」(2000)

2000年代を学生として過ごした自分たちの世代にとって、Eminemというのはそれはそれは大きな存在でした。

B系ファッションが流行った時代のカリスマ的な存在で、ヒップホップ界のシンボルのような存在。

個人的にタイムリーに聴いた最初のアルバムは「The Eminem Show」だった気がするんですが、最も思い入れがあり好きなのは2ndアルバムの今作ですね。

狂気を帯びたラップとユーモラスなリリック、Dr. Dreによる多彩でドープなトラック、そして二つの人格を自在に操る彼自身のキャラクターなどが相まって、他の誰にも真似できないオリジナルな世界観を作り出している作品です。

こんな不穏で過激で暴力的な作品が世界的にヒットしたというのもよく考えれば不思議な話ですが、それだけ当時の彼には人々を惹きつける魅力があったんだと思いますね。

中でもやはり狂信的なファンとの手紙のやり取りを描いた「Stan」でのストーリーテリングの巧みさは圧巻ですね。

ヒップホップの歴史の中でも特別にアクの強い、強烈な個性を放つ傑作です。

39. Fennesz 「Endless Summer」(2001)

オーストラリアのミュージシャン、Fenneszが2001年に発表した「Endless Summer」は、自分が知り得る限り最も美しいタイトルを冠したアルバムの一つです。

無機質なグリッジ・ノイズに命を吹き込むようなアコースティックギターの音色。

相反する異なる響きが調和した今作のサウンドは、ノスタルジックでロマンティックで、儚げで寂しげな、どこまでも美しいエレクトロミュージックを体感させてくれます。

普段エクスペリメンタルな音楽を聴かない人でも、どこか懐かしい感覚やイメージを抱かせる事が出来る力を持ってますね。

やがて去っていく夏の日々を惜しむような、センチメンタルでメランコリックな響き。

ラストの「Endless」に向かうにつれ段々と夏の終わりを実感していくような構成。

アルバムタイトル、そしてアルバムジャケットの黄昏をそのまま音像化したような一枚ですね。

冷たい印象だったエレクトロサウンドに季節感を与えた彼のサウンドメイクの技術は、何度聴いても素晴らしいなと思います。

38. OutKast 「Speakerboxxx / The Love Below」(2003)

このアルバムのリリース前、OutKastが新作を出すというだけでお祭り騒ぎだったのに、それが2枚組でしかもBig BoiとAndré 3000のそれぞれのソロ作品だと聞いた時は度肝を抜かれましたね。

Big Boiの方は彼らのこれまでの作風の延長線上にあるアメリカ南部らしいヒップホップサウンドが中心の作風で、彼らのルーツでもあるPファンクの影響も強く感じるものでした。

対するAndré 3000の方はというとこれがもうごっちゃごちゃ(笑)

ソウルやファンク、ジャズにエレクトロなど多様なサウンドが混在した異色の世界観。

こちらは彼のヒーローでもあったPrinceへのリスペクトが色濃く出た感じですよね。

2枚組というパッケージを最大限に活かした、各々が好きな音楽を追求した作品を一つにまとめたという作りになっていて、そのカオスなサウンドは彼らにしか生み出せない圧巻の完成度でした。

大ヒットした「Hey Ya!」や「The Way You Move」の圧倒的なキャッチーさも凄いんですが、個人的には色っぽいR&B調の「Prototype」が大好きでしたね。

もうこんな作品には2度と出会えないでしょう。

37. Amy Winehouse 「Back to Black」(2006)

声やキャラクターも含めて、Amy Winehouseのようなシンガーはもう今後現れないかもしれないと思います。

古いブルースやジャズを下敷きにした60sR&B風のサウンドはMark RonsonとSalaam Remiによるもので、彼女の酒焼けしたような声と相まって、聴いてると仄暗いジャズバーに連れていかれるような感覚になります。

もう何十年と歌い続けている大御所のような風格とオーラを放つ歌声なんですよね。

彼女の登場によってAdeleをはじめとするイギリスの女性シンガーの躍進が一気に活性化したように思います。

それはまるで90年代初頭のロックバンド達にとってのNirvanaのように。

代名詞となった「Rehab」をはじめ、「You Know I'm No Good」や「Back to Black」、「Tears Dry On Their Own」などレトロタッチな名曲が立ち並んだ圧巻の構成!

彼女の死をもって存在そのものが伝説的なものとなってしまいましたが、それだけ彼女とこのアルバムが音楽シーンに与えた衝撃は大きかったということだと思いますね。

36. Bon Iver 「For Emma, Forever Ago」(2007)

毎年冬になると必ず聴きたくなるアルバムがBon Iverのデビュー作です。

Justin Vernonが故郷であるウィスコンシン州のオークレアにある父親の山小屋に籠って制作したという今作。

冬の雪深い時期にたった一人で曲作りをしていたというこの作品からは、彼の抱えていた悩みや不安、孤独感がサウンドから滲み出ています。

ファルセットを多用し時折加工させた彼の幻想的なヴォーカルと、ミニマルで柔らかなアコースティックギターの音色が奏でるフォークサウンドは得も言われぬ美しさですね。

「Flume」や「Skinny Love」、「The Wolves」など、真冬の澄んだ空気のように透き通った楽曲の数々は聴いていて本当に心が洗われるようです。

続く2ndアルバムではストリングスやホーンセクションを加えてより壮大に、そして3rd以降はそこにエレクトロでエクスペリメンタルなサウンドを加えてより前衛的に進化していくことになりますが、個人的には今作のようなシンプルな演奏と歌で心に沁み入っていくサウンドがより好みですね。

35. Yo La Tengo 「And Then Nothing Turned Itself Inside-Out」(2000)

Yo La Tengoの長いキャリアの中でも一際異色なこのアルバム。

自分にとっては彼らを好きになるきっかけになった作品であり、今でもずっと特別な存在であり続けている作品です。

ゆったりと静かに淡々と暗闇の中を進んでいくように、ヴォーカルもギターもベースもドラムも控えめに丁寧に音を置いていくようにサウンドを作り上げていきます。

耳元で囁くような優しいヴォーカルは子守唄を聞かせるかのように心を解きほぐしていく感じ。

アンビエントミュージックのような1曲目の「Everyday」でいきなりこのアルバムがこれまでとは全く違うサウンドだということを

宣言した後、続く「Our Way to Fall」や「Satuday」でより深い森の中に迷い込み、この作品の中では飛びぬけてキャッチーな「You Can Have It All」を挟み、また暗い夜道へと戻っていくみたいな。

基本的にはずっと同じトーンで同じ温度で進んでいく感じなんだけど、ドラムのリズムやギターのリヴァーブのかけ具合を絶妙に変化させていて、不思議とボヤっとせず飽きずに聴けてしまうのがこのアルバムの凄いところですね。

気分が落ち込んでいる時、ゆっくり眠りたい時、何も考えたくない時、どんな時でも聴く人の心にスッと溶け込んで寄り添ってくれるそんな作品です。

34. Kylie Minogue 「Fever」(2001)

Kylie Minogueの「Fever」は2000年代のポップミュージックにおいて最も重要な作品の一つです。

80年代後期からダンスポップの歌姫として世界的に活躍してきた彼女のキャリアにおける到達点であり、同時にポップの歴史の分岐点とも言える作品だと思います。

商業的に消費されるだけではない大人向けの洗練されたポップミュージックを彼女がこのアルバムで提示することが出来たのは、やはりその長いキャリアがあったからこそであり、同じくそれに挑戦してきたMadonnaとはまた違うベクトルのスタイリッシュなサウンドだったというのも大きいですよね。

ディスコやテクノなどのクラブミュージックの影響を強く感じるサウンドはそれまでもないわけではなかったですが、ハイレベルでセクシーさとキャッチーさを兼ね備えたダンスポップの登場は、若者向けだったポップシーンに大きな刺激を与えましたよね。

中でも「Can't Get You Out of My Head」はその中毒性の強いビートもあって大ヒットし、後続のポップスのお手本のような楽曲になりました。

またこの作品以降LGBTのカルチャーとポップシーンがとても密接に関係していくことになった気がするのも特筆すべきところでしょうか。

ポップミュージック好きなら避けては通れない名盤です。

33. Grizzly Bear 「Veckatimest」(2009)

2000年代後半のブリックリンの音楽シーンは本当に面白い時代だったなと思いますね。

Animal CollectiveにDirty Projectors、Vampire Weekend、Yeah Yeah Yeahsなど、強烈な個性を持ったバンドが続々と登場し活気づいていました。

Grizzly Bearもその流れの中心にいたバンドで、彼らの通算3作目のアルバムが今作ですね。

温かみのあるアコースティックなフォークサウンドを一度メチャクチャにして、それをサイケデリックなアレンジで再構築したような、何とも奇妙な質感のサウンド。

シンプルにも聴こえるしもの凄い複雑にも聴こえる不思議な演奏に、厚みのあるコーラスが加わるとそれはもう未体験の響きでしたね。

シンプルなピアノのループとBeach HouseのVictoriaが参加したコーラスのハーモニーが心地良い「Two Weeks」や、幾重にも重なっていく声とそこに絡んでいく荒々しいギターが大迫力の「While You Wait for the Others」など、どれも一筋縄ではいかないクセを持った楽曲が並んでいます。

BeyoncéやSolangeが彼らのライブに足を運んでたり、アーティストの中にファンが多いバンドというイメージもありますよね。

彼らにしか鳴らせない音が詰まった唯一無二の傑作アルバムです。

32. Spoon 「Kill the Moonlight」(2002)

テキサス出身のバンド、Spoonは自分が最も信頼しているバンドの一つです。

シンプルで分かりやすいメロディー、切れ味のあるソリッドな演奏、クセの無い耳馴染みの良いヴォーカル。

こう書くとこれといった特徴のないバンドのようなんですが、実際そうなんですよね。

ただそこにちょっとした遊び心を加えた少しトリッキーなモダンロック、それがSpoonのサウンドの真骨頂です。

そんな彼らの作品の中でも個人的に最も好きなのがこの5thアルバムですね。

打ち込みによるデジタルな質感のビートがクセになる「Small Stakes」や、跳ねるようなピアノの音色とタンバリンのリズムがひたすら気持ち良い「The Way We Get By」、息遣いとギターの生み出すグルーヴが不思議な「Stay Don't Go」など、オールドスクールなロックをベースにちょっとしたアクセントを加えたオシャレな楽曲がたくさん収録されてます。

それをさらっと聴かせちゃうクールな感じとセンスの良さがたまらなく好きですね。

地味ながらひたむきに良質なインディーロックを追求し続けている彼らの姿は本当にロックバンドの鑑だと思います。

31. Common 「Be」(2005)

やっぱりヒップホップって最高だよなぁとこの作品を聴く度にそう思います。

90年代にデビューして以来、知的でコンシャスなラッパーとして数多くのリスペクトを集めてきたCommonが、飛ぶ鳥を落とす勢いだった同郷のシカゴ出身のプロデューサー、Kanye Westとガッツリ組んで制作した通算6作目となるアルバムが今作です。

元々オールドスクールな質感のソウルフルなヒップホップサウンドも多かったCommonなので、Kanyeとの相性は良いだろうなとは思ってましたが、本当に想像以上に素晴らしい化学反応を起こしている作品だと思いますね。

太いウッドベースの重低音がたまらなくクールな「Be (Intro)」、ストリート感溢れるドープなトラックに60年代後半から活動しているラップの祖とも呼ばれる伝説の詩人集団、The Last Poetsをフィーチャーした「The Corner」、甘美なムードのサウンドにJohn Mayerのスムースなフックが心地良い「Go!」、Kanyeらしいネタの早回しをベースにJohn LegendとBilalの温かいヴォーカルがソウルフルな「Faithful」、さらにMarvin Gaye使いのメロウなトラックがハートフルな「Love Is...」や、James PoyserとKarriem Rigginsも参加した「It's Your World」はJ Dillaがプロデュースという何とも豪華な制作陣による楽曲が並んだ圧巻の完成度!

ジャジーでソウルフルなヒップホップは90年代にもうやり尽くしたのかなと思っていたんですが、また違うアレンジやプロダクションで新鮮に聴かせることが出来るんだと思わされたようなアルバムでしたね。

30. Sufjan Stevens 「Michigan」(2003)

Sufjan Stevensは自分が知ってる限り最も多彩な才能を持ったアーティストです。

彼の故郷であるミシガンをテーマにしたこの作品で鳴っている楽器のほぼ全てを彼自身が演奏し、それはギターやピアノだけでなくドラムやパーカッション、ホルンにフルート、バンジョーや木琴・鉄琴など本当に多種多様な楽器にまで及びます。

特に今作ではバンジョーの郷愁的な響きがとても印象的ですね。

そして全楽曲の作詞や作曲、サウンドのアレンジ、プロダクションからミックスに至るまで一人でやってしまっています。

多彩な響きが重なったカラフルなサウンドは緻密に作りこまれた室内楽のような面がある一方で、少し隙のあるラフで親しみやすい質感もあって、天才がただ自分の才能を見せつけたというような豪勢なものではなく、ゆっくりと楽しめるアットホームなサウンドになってるのも魅力的ですよね。

作詞家としても素晴らしい才能を見せていて、楽曲ごとに主人公を変えた短編小説をいくつも読んでいるかのような気分になることが出来ます。

ただ何よりも自分が好きなのは彼の声なんですよね。

優しく語りかけてくるような、傍で読み聞かせをしてくれているかのような、温かいけど少し寂しそうな、包容力があるんだけど繊細な、そんな彼の歌声が本当に大好きです。

29. Deerhunter 「Microcastle」(2008)

Deerhunterの作品はいつだって聴く者を違う世界へと誘ってくれます。

それは生と死のように、夢と現実のように、表裏一体の危うさと脆さを孕んだ世界です。

自分が彼らの作り出す世界にどっぷりとハマるきっかけとなったのが、通算3作目のアルバムとなる今作でした。

まるで夢の中にいるかのような心地良さを感じる一方で、何かよく分からない漠然とした不安も同時に感じるというか、それがサイケデリックなサウンドとして表出したような、何とも表現しにくいぼやーっとした質感の楽曲が並んでいます。

まず冒頭の「Cover Me (Slowly)」から「Agoraphobia」の流れの美しさたるや…。

そしてやはり虚無感や空虚感をテーマにした名曲「Nothing Ever Happened」ですよね。

ドラムとベースのリズム隊の疾走感のある演奏と、永遠に聴いていられそうな、永遠に続いていきそうな間奏~アウトロがとにかく気持ち良いですね。

終始どこかに死の匂いというか死の気配のようなものが漂ってる感じがして、聴いていて少し息苦しい、でももの凄く心地良いみたいな。

自分にとって他のどんな作品とも比べられない、痛々しくも美しい傑作ですね。

28. Joanna Newsom 「The Milk-Eyed Mender」(2004)

2000年代には数多くの個性的な女性SSWが登場しましたが、その中でも群を抜いて強烈な個性を放っていたのがJoanna Newsomだったと思います。

ハープの弾き語りという吟遊詩人のようなスタイルだけでも相当個性的なんですが、彼女はまたその声もかなり特徴的なんですよね。

幼い女の子のようなイノセントな聴こえ方かなと思うと、独特の濁りのような成分も感じる響きに聴こえたり、その清濁を併せ持ったヴォーカルはまさに唯一無二です。

そのアコースティックで優雅な響きはフォークサウンドともチェンバーポップとも受け取れますが、クラシカルというよりは何か全く新しいサウンドに感じました。

彼女は次作の「Ys」以降大所帯のオーケストラを招いたり、バンジョーやマンドリン、アコーディオンやパーカッションなど多様な楽器を取り入れてどんどんと壮大に、ドラマティックに自分の世界観を進化させていくわけなんですが、同時に複雑にも難解にもなっていきます。

今作は彼女の声とハープ、ハープシコードなどの極々シンプルな音のみで作られていて、彼女の本質の部分が堪能出来る意味でも個人的に最も好きなアルバムですね。

27. Radiohead 「Amnesiac」(2001)

Radioheadを語る上でこの「Amnesiac」というアルバムは、実に難しく同時に重要なポジションの作品だと思います。

それはやはりわずか8カ月前に「Kid A」がリリースされていて、同時期に作られた「Kid A」のアウトテイク集のようなイメージになってしまっているからなんですが、Radioheadらしいアルバムはむしろ「Amnesiac」の方だと思いますね。

前作のエレクトロな路線の延長線上にある「Packet Like Sardines in a Crushed Tin Box」、リズムやコードが非常に複雑な作りのピアノ弾き語りバラード「Pyramid Song」、ギターのリフレインに打ち込みによるドラムとうねるようなベースが独特のグルーヴを生む「I Might Be Wrong」、彼ららしいマイナーコードのギターロック「Knives Out」、リヴァースディレイのかかったアナログシンセが不穏な空気を醸し出す「Like Spinning Plates」など、アンビエントなエレクトロと生楽器によるジャズ的なアプローチのバンドサウンドとが良い意味で調和しきれていない、違和感のようなものを感じる作品になっているんですよね。

その違和感こそがこのアルバムの本質のような気がしてて、「Kid A」のような統一感こそないものの、彼らが挑戦したかった折衷的なサウンドをごちゃごちゃに詰め込んだような、実は非常に挑戦心に溢れた作品だと自分は感じましたね。

26. The xx 「xx」(2009)

The xxがこのデビューアルバムで登場してきた時、新しい時代が始まったということを思い知らされたような感覚でした。

2000年代は終わり新たなタームへと向かうんだということを告げるかのような作品だったように思います。

シンプルなベースラインと浮遊感のあるビート、そこにダークでビターなテクスチャーのギターリフがほのかに色を付けていくような、必要最低限の音数で楽曲を構成していくミニマルなサウンドメイクがとても新鮮な感覚でしたね。

そしてやはりRomyとOliverの2人のアンニュイでウェットな質感のヴォーカルの掛け合い・重なりがThe xxのサウンドの大きな特徴ですよね。

男女デュオにありがちな関係性が密な雰囲気でお互いに歌い合うというのではなく、2人が相手の事を知らずにでも同じ感覚を持っている関係のような、SNS世代ならではの相互関係のような、お互いに依存し合わないある意味で冷めたような歌声の関係性というのも非常に新しい感覚だったのかなと思います。

新時代を告げるかのような「Intro」から始まり、「VCR」や「Crystalised」、「Islands」などR&Bの要素の強いエレクトロポップのトラックが続いていきますが、終始抑制されたムードで統一されてる感じで、このあたりはPortisheadやYoung Marble Giantsなどの影響も感じましたね。

今作のサウンドは彼らの地元のロンドンだけでなく、アメリカの音楽シーンにまで波及していくこととなり、特に2010年代のヒップホップ/R&Bにはかなり大きな影響を与えてように思います。

時代の先を捉えていた先鋭的な傑作です。

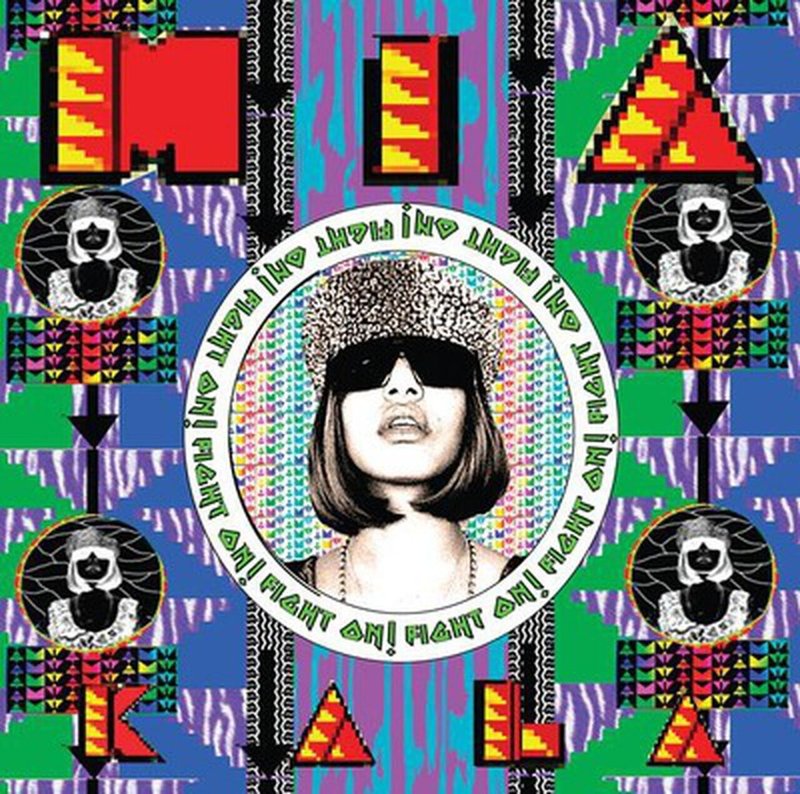

25. M.I.A. 「Kala」(2007)

デビュー作であれだけの衝撃を与えたM.I.A.が次に用意した作品はその期待と想像を遥かに上回るものでした。

スリランカのタミル音楽、ジャマイカのダンスホールレゲエ、トリニダード・トバゴのソカなど、彼女のルーツに基づく音楽から友人から影響を受けたものまで多種多様なワールドミュージックのエッセンスが入っていて、それまでに体験したことのない全く新しいサウンドを生み出しています。

彼女と共に今作を手掛けているSwitchやDiplo、Timbalandといった一癖も二癖もあるプロデューサーとも不思議な化学反応を起こしていますよね。

ガーナの民族楽器のウルミードラムのリズムを大胆にフィーチャーした「Bird Flu」、ソカ調のカリビアンなリズムとトライバルなワールドビートがミックスした「Boyz」、ユーロディスコのようなグルーヴの「Jimmy」などどれも本当に個性的。

中でもキャッチーなヒップホップビートに銃声とレジのキャッシャー音が強烈なインパクトの「Paper Planes」は彼女の代名詞とも言える楽曲ですよね。

移民の娘として生まれたことで生まれたアウトサイダーとしての意識が、彼女の唯一無二のサウンドを生み出す要因になってる気がします。

個性の塊のような圧倒的な傑作です。

24. Sigur Rós 「Ágætis byrjun」(2000)

海外の音楽と言っても基本的にはアメリカやイギリス、オーストラリアなどの英語圏のもの以外はあまり聴いてこなかったんですが、BjörkやSigur Rósのおかげでアイスランドの言語にも触れることが出来ました。

Sigur Rósを初めて聴いたのが今作だったんですが、言葉というのはその意味が分からなくとも響きとして十分機能するんだなというのを初めて思わされたんですよね。

音楽の良さの一つとして歌詞の面白さがあると思うんですが、彼らの音楽にももちろん歌詞はあるんだけど正直あまり気にしたことがない。

むしろ意味が分からないからこそより音楽的に楽しめる気さえするんですよね。

まるで宇宙に漂っているかのような、壮大な空間で鳴っているかのような彼らの響きは、文学的な表現を超越したサウンドとして自分の中にスーッと入りこんでくるような感覚でした。

ゆらゆらと浮遊するようなアンビエントサウンドにストリングスやピアノの流麗で華やかな音色を加えたドリームポップ、ノイズ混じりのギターが鳴り響くシューゲイズ、などその音楽的表情はとても多彩。

Jónsiの神秘的な声も楽器の一部のように鳴っていて本当に美しいですよね。

何も考えずただただ身を委ねてその響きに包み込まれるのが、このアルバムの最も正しい楽しみ方なのかなと思います。

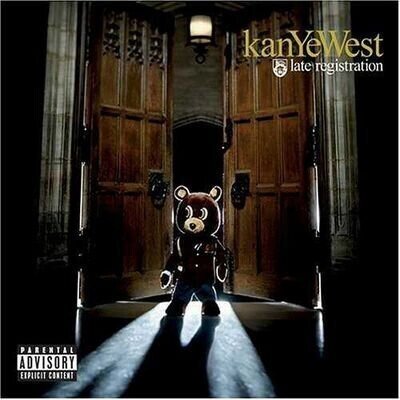

23. Kanye West 「Late Registration」(2005)

前作「The College Dropout」でプロデューサーとしてだけでなくラッパーとしてもその存在感を示すことに成功したKanye Westが、アーティストとしてのオリジナリティとポジションを完全に確立したのがこの2ndアルバムですね。

ネタの早回しをする人というイメージが先行していた彼が、ストリングスやホーン、ピアノなど多彩な生楽器を用いて、ジャズやブルース、ロック、ファンク、ソウルなど、ヒップホップだけに留まらない様々なジャンルの音楽へのアプローチを形にしたサウンドになっています。

それを実現できたのはAimee MannやFiona Appleのレコードプロデュース、そして映画音楽の監修などを手掛けてきたJon Brionの参加が大きな要因だったと思います。

彼がオーケストラの編成などに関わることでとてもファンタジックな質感が加わっていて、Kanyeの作る世界観とはまた違った印象を与えることが出来ているんですよね。

Maronn 5のAdam Levineのヴォーカルをフィーチャーした「Heard 'Em Say」や、Ray CharlesをサンプリングしJamie Foxxを迎えた「Gold Digger」、007のテーマ曲を使った「Diamonds from Sierra Leone」あたりはそれが顕著に上手くハマった楽曲だと思いますね。

アンダーグラウンドなヒップホップこそ本物のヒップホップだという風潮もある中で、ポップなメインストリームとの境界線の中でどれだけ挑戦できるかというのを見事な形で表現しているのが今作の素晴らしさだと思います。

22. J Dilla 「Donuts」(2006)

J Dillaの死というのは2000年代の音楽シーンの最も大きな損失の一つだったと思います。

90年代からA Tribe Called Questなど数多くのアーティストの楽曲を手掛けるプロデューサーとして活躍していたJ Dillaが、2000年代に入り病を患ってしまいその闘病生活の中で制作されたとされるのが今作です。

ここで彼が聴かせたのが新たな解釈のサンプリングサウンドでした。

ソウルやジャズをはじめとする様々な音源から部分的に抜き出した音を、ピッチを変えそれをループさせさらにそれを重ねていくという、コラージュアートのような方法で楽曲を形作っています。

その音源元はThe Isley BrothersやKool & The Gangから10cc、Frank Zappa、Raymond Scottにまで及びます。

ジャンルを問わずに無数の音楽を聴いてたことが伝わってきますよね。

独特のループ感をもって小刻みに少しずつ重ねられた響きは、聴いていると次第にトリップしていくような妙な心地良さを味わえるのと同時に、彼のレコードへの愛や自らに迫ってきている死への想いが伝わってきて少し感傷的な気分にもなってしまうんですよね。

彼が遺作として残した今作以降、そのビート感覚やサンプリング感覚に影響を受けたフォロワーアーティストがもの凄い数でいるんじゃないかと思いますね。

一枚のアルバムというよりは一つの文化とも言えるような作品なのかなと思います。

21. LCD Soundsystem 「Sound of Silver」(2007)

ニューヨークを拠点に活動しているJames Murphyによるソロプロジェクト、LCD Soundsystemの通算2作目となるアルバム。

2005年リリースのデビューアルバムはロックとダンスミュージックを融合させたダンスパンクサウンドの隆盛を決定づけた作品で、JamesがプロデュースしたThe Raptureと共にシーンに強烈なインパクトを与えました。

それに続く今作は彼のリスペクトするヒーローたちのエッセンスを取り入れつつ、それをオリジナルなサウンドにまで磨き上げた圧巻の完成度を誇る作品になっています。

Kraftwerkの「The Robots」のメインリフレインを参照したビートにDavid Bowieのような妖艶なヴォーカルが光る「Get Innocuous」、初期のTalking Headsをファンキーなダンスパンク風に解釈したような「North American Scum」、モノトーンでミニマルなビートのエレクトロニカに亡くなった友人への想いを乗せた「Someone Great」、過ぎ去っていく時間、人生、友人関係の切なさを永遠に続いていきそうなピアノリフに重ねた「All My Friends」など、ニューウェイヴ・ディスコ・クラウトロック・ポストパンクといった彼のインスピレーションと先鋭的なエレクトロサウンドとが見事にマッチした楽曲が数々収録されています。

特に「All My Friends」は2000年代最大のアンセムの一つだと思いますね。

葛藤や苦悩、後悔といった割と暗めの内容の歌詞が多いのも印象的なんだけど、それでも踊ろう!みたいなポジティブなエネルギーをサウンドから感じられて、彼の青臭いまでのダンスミュージックへの愛がアルバム全体から滲み出てる感じなんですよね。

もう何度聴いたか見当もつかないほど大好きなアルバムです。

20. Animal Collective 「Meriweather Post Pavilion」(2009)

Animal Collectiveの作品はしばしばThe Beach Boysの「Pet Sounds」と比較されるようなんですが、正直あまりピンときたことがありませんでした。

ハーモニーやメロディーの雰囲気は確かに通じる部分があるようにも思うんですが、そもそも楽曲の作り方が少し異なると思うんですよね。

メロディー主体の作り方というよりは、不可思議な音響をどのようにポップなサウンドへと引きずり込めるかというようなトラック主体のサウンドメイクが彼らのスタイルのように感じます。

幻覚を見ているかのような、チカチカする色使いの抽象画を眺めてるかのような、決して分かりやすいとは言えないサイケデリックな音像は、聴くというよりは体験するというような感覚ですかね。

通算8作目となる「Meriweather Post Pavilion」はそんな彼らのスタイルに少し変化を感じた作品でした。

水の中で鳴らしているような浮遊感と残響が面白い「In the Flowers」や、ファンタジックなシンセのアルペジオと今作でも一際キャッチーなメロディーが楽しい「My Girls」、複雑で奇妙なビートにこれまた不思議なメロディーのコーラスが厚めに響く「Summertimes Clothes」、トリップ感のあるトランシーナビートとヴォーカルが次々に降り注いでくるような「Brother Sport」など、メロディーの面白さやヴォーカルのミックス処理のバランスにこれまでの作品以上に力を入れている楽曲が多い印象を受けましたね。

「歌モノ」な楽曲が増えたことでよりポップなテクスチャーにはなったんだけど、相変わらずおもちゃ箱をひっくり返したようなグチャグチャしたカラフルな響きで、彼らの面白さと楽しさと不思議さが最も上手く引き出せているアルバムなのかなと思います。

19. Madvillain 「Madvillainy」(2004)

ヒップホップシーンで別格の存在感を放つプロデューサー、MadlibとMCのMF Doomの2人が結成したスーパーグループ、Madvillainの唯一のオリジナルアルバム。

この2人が組む時点で普通じゃない作品が出来るというのは想像できたんですが、ここまでぶっ飛んだものが出来上がるとは正直思わなかったですね。

MadlibのサンプリングセンスはDJ PremierやJ Dillaとはまた違う変態性にも似た独特の質感があるんですよね。

ジャズやソウル、ブラジルやインドの古いレコード、日本のゲームの効果音、古いモノクロ映画の一部、笑い声など本当に多種多様で、これらを断片的に引用しては繋ぎ合わせ重ねていくという、途方もなく膨大でマニアックな作業。

数秒毎にその表情を変化させていくトラックに、泥臭くドープなフロウをキメていくMF Doomのラップ。

煙たい質感のざらついたローファイサウンドがたまらなくカッコいいですね。

このアルバムのコラージュアートのような音感覚は、後にEarl SweatshirtやTyler, the Creator、Danny BrownやFlying Lotusなど多方面にわたって大きな影響を与えたように思います。

残念ながら2020年にMF Doomが亡くなってしまい、この2人のコラボは2度と実現出来なくなってしまったんですが、音の魔術師2人が残した最高峰のお遊びのようなこの傑作は今後もずっと語り継がれていくことになるでしょう。

18. Justin Timberlake 「FutureSex/LoveSounds」(2006)

Justin Timberlakeの2ndアルバム「FutureSex/LoveSounds」はポップミュージックの歴史においても極めて重要な意味を持つ作品だと思います。

アイドルグループだった’Nsyncからソロとして活動し始めた前作「Justified」で、The NeptunesとTimbalandによるクールなR&B/ポップで完全にソロアーティストとして新たな地位を築いた彼が次に用意したのは、より実験性の高い新しいダンスミュージックでした。

前作でも重要な役割を果たしていたTimbalandを全面的に迎えて、80sのニューウェイヴやファンク、エレクトロ、インダストリアルロックなど、様々なテイストが混在した複雑なダンスポップサウンドを完成させています。

Michael JacksonやStevie Wonderの影響を感じた前作に対して、今作はDavid BowieやPrinceの影響が色濃く出たような印象でしたね。

粗雑に加工されたヴォーカルが非常に中毒性の高いエレクトロファンク「SexyBack」や、Timbalandらしいビートボックスと変態性の強いシンセが絡み合うロックテクノ・バラード「My Love」、「Cry Me A River」の路線を踏襲したダークなエレクトロバラード「What Goes Around... Comes Around」など、実験性とポップ性を見事なバランスで兼ね備えたハイレベルな楽曲が並びます。

彼がこのアルバムを作ったことで、いわゆるメインストリームのポピュラーなアーティスト達にもポップなだけでない高い音楽性が求められるようになっていった気がしますよね。

現在のポップミュージックのベースとなった重要作だと思います。

17. The Avalanches 「Since I Left You」(2000)

もう何度となく聴いてきたはずなのにこのアルバムだけは未だにその全貌が掴めないような気がしてしまいます。

オーストラリアベースのバンド、The Avalanchesのデビューアルバム。

最初に聴いた時は気持ちの良いほんわかしたインストのヒップホップ作品だなぁくらいの感想だったんだけど、よくよく聴いてみると何かがおかしい。

最初に引っかかったのは「Tonight」という曲だったと思うんだけど、急に表情がガラッと変わってしかも構造がメチャクチャな感じ。

その妙な違和感が物凄く新鮮だったんですよね。

その後この作品が3500枚以上のレコードから約900曲のサンプルソースを用意し、それを一つ一つ繋ぎ合わせて作り上げられたということを知ったんですが、マジで意味が分からなかった(笑)

サンプリングというのが楽曲の一部を引用する手法だというのは分かってたけど、それは味付けのようなものだと思ってたんですよね。

サンプリングだけで一つのアルバムを作ってしまったということが本当に驚きで、恐怖すら感じましたね。

幻想的でドリーミーな甘茶ソウルのような雰囲気は何度聴いても飽きがこない仕上がりで、聴く度に新たな発見があるのも大好きですね。

サンプリングの新たな魅力と可能性を教えてくれた傑作です。

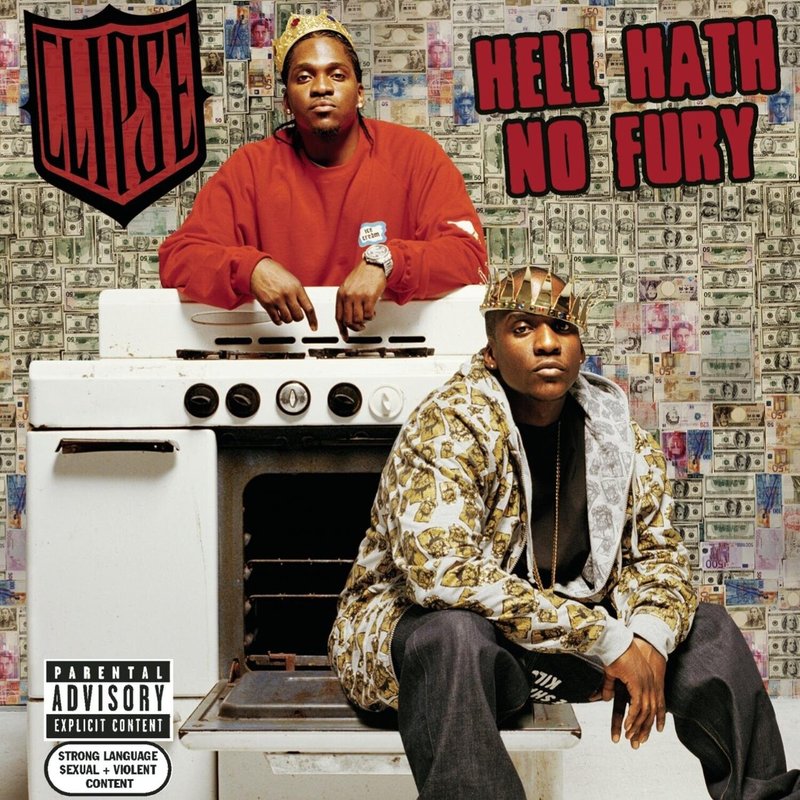

16. Clipse 「Hell Hath No Fury」(2006)

2000年代におけるThe Neptunesの存在の大きさはこれまで散々語ってきましたが、彼らの生み出した最高傑作と言えるのがこのClipseの「Hell Hath No Fury」ですね。

前作「Lord Willin'」でシーンに衝撃を与えた彼らですが、それを上回る圧巻の完成度を誇るのが今作です。

粘着質で耳に残る独特のフロウと声質のPusha TとNo Malice2人のラップの中毒性もさることながら、キャッチーで強烈に印象に残るフックが各トラックに用意されてるのが凄いんですよね。

「Mr. Me Too」や「Wamp Wamp (What It Do)」、「Keys Open Door」なんかは特にインパクトの強いフックでしばらく耳から離れない感じ。

そしてやはりThe Neptunesのトラックメイクが神懸ってますよね。

中近東あたりのエスニックなテイストをどことなく感じるバウンシーなビートの「Momma I'm So Sorry」や、リズムドラムと5音くらいしか鍵盤を使ってないシンセの音色だけで作ったみたいな「Dirty Money」、粘っこいシンセが渦巻くような「Trill」など、めちゃくちゃシンプルでスカスカな音使いなのに強烈に耳に残る中毒性の高いトラックのオンパレードです。

Pharrellと言えば「Get Lucky」とか「Happy」のイメージが強いと思いますが、そういう人にぜひこのアルバムを聴いてほしいですね。

彼のトラックメイカーとしての個性が遺憾なく発揮された、The Neptunesサウンドの神髄が詰まった傑作アルバムです。

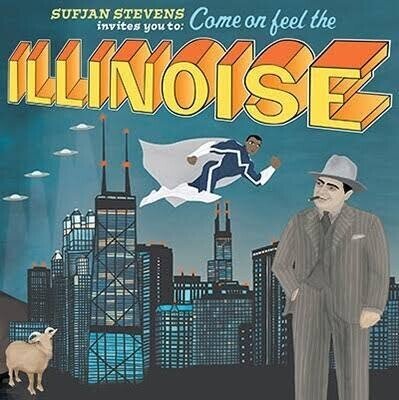

15. Sufjan Stevens 「Illinois」(2005)

Sufjan Stevensがアメリカの50州それぞれのアルバムを制作するという壮大なプロジェクトの第2弾となるのが今作。

タイトルの通りイリノイ州をテーマにした全22曲で構成された圧巻の内容。

シカゴやピオリアといった地名や、Michael Jordanから連続殺人犯のJohn Wayne Gacy Jr.などの著名人の名前が散りばめられていて、実際に起こった事件や史実に基づいた内容の歌詞になっているんですよね。

彼が元々小説を書くように作詞をするスタイルなのは知ってたんですが、今作の読み応えというか聴き応えは本当に凄いですね。

アメリカの文化や習慣、生活や宗教観まで絡め、アメリカという国の複雑さや面白さをユニークにシニカルに表現しています。

それにさらなる説得力を持たせているのがサウンドですね。

フォークを中心にバロックポップやカントリー、オルタナロックなど、クラシカルなものからモダンな雰囲気のものまで楽曲によって異なるスタイルで次々に変化していく感じ。

まるで映画のサウンドトラックのように場面によって変化し、音楽を視覚的に表現するテクニックが本当にお見事!

今回も多様な楽器を使用していてそのほとんどをSufjan自身が演奏しています。

前作の「Michigan」に比べサウンドの多彩さや歌詞のテーマ的にもより壮大になった印象で、彼の溢れ出る創作意欲が余すところなく詰め込まれたのが伝わってくるような内容でした。

まぁこんな時間もやることも超膨大な作品を真似する人は中々いないでしょうが、彼にしか作り得なかった素晴らしいアルバムですね。

14. Wilco 「Yankee Hotel Foxrot」(2002)

Wilcoの通算4作目となる今作はあまりにも語るべきことが多いアルバムだなと思います。

2001年にリリース予定だった今作はレーベルとのいざこざで揉めに揉め、結局レーベルを移籍したうえで2002年にリリースされたという経緯があります。

Jim O'Roukeがミックスを担当している今作は、カントリーテイストのアコースティックな質感のバンドサウンドはとても長閑でほのぼのとした印象がある一方、電子音やノイズが所々にエッジを効かせていて、そのためなのかどこか寂しさや虚しささえ漂う独特の空気が流れているんですよね。

その虚無感の要因とも言えるのが歌詞の内容で、911より以前に書かれた歌詞なのにもかかわらずそれに関連しているかのような内容の部分もあり、歌詞の中で語られている悲壮さや孤独感に現実味を持たせてしまっているのも不思議な感覚でした。

アルバムジャケットに映っているのはシカゴに実際にあるタワーマンションだそうなんですが、妙に空間のある配置や色褪せたような色使いもあり、911以降のアメリカの空気をそのまま表したかのようにも思えてしまうんですよね。

Jeff Tweedyのヴォーカルは元より素朴で味わい深い響きでしたが、今作ではより一層哀愁を帯びて聴こえます。

様々な要因が重なって本人たちの思惑以上にドラマ性を帯びて世に放たれてしまった感のある今作ですが、エレクトロを通過したアメリカンロックとして単純にもの凄い完成度の高い作品だと思うんですよね。

年齢を重ねるごとにこの作品の深さや素晴らしさが身に沁みて分かってくる気がしてて、聴く度にこんなに良かったっけとハッとしてしまう自分にとって永遠の愛聴盤です。

13. Ghostface Killah 「Supreme Clientele」(2000)

ヒップホップをはじめとするブラックミュージック全般の音楽性を表す言葉として「黒い」という表現があります。

誤解のないように言っておきますが、決して人種差別的な観点で黒いという意味ではなく、あくまで音楽的に「黒い」と感じるサウンドが存在するということなんですが、自分が思う最も「黒い」アルバムの一つがGhostface Killahの「Supreme Clientele」です。

Wu-Tang Clanの頃から彼らのサウンドは「黒さ」満点のドープでソウルフルな雰囲気を漂わせていましたが、それはやはりプロデューサー的な役割も果たしていたRZAのセンスですよね。

今作でもトラックのほとんどをRZAが手掛けていて、70sソウルを中心としたサンプリングトラックは独特のざらつきがあり、原曲のレトロな質感を残したままモクモクと煙たいフィルターをかけたような彼ならではのプロダクションを堪能出来ます。

そしてやはり何と言ってもGhostfaceのラップの巧さが際立ってますよね。

少し甲高い声でテンション高めで畳みかけるように言葉を投げていく彼のスタイルは、泥臭く男臭く暑苦しい印象。

今作にはMethod ManやRaekwon、U-God、GZAといったWu-Tang Clanのメンバーも参加していて、彼らとのマイクリレーもかつての雰囲気を感じられて興奮しますね。

The NeptunesやTimbalandの登場で新時代に移ろうとしていた当時のシーンに、本物のヒップホップとはこういうものだと見せつけんばかりの「黒さ」全開のオールドスクールなテイストのラップアルバムを完成させたところがめちゃくちゃクールだなと思いましたね。

非の打ちどころのない完璧なラップアルバムです。

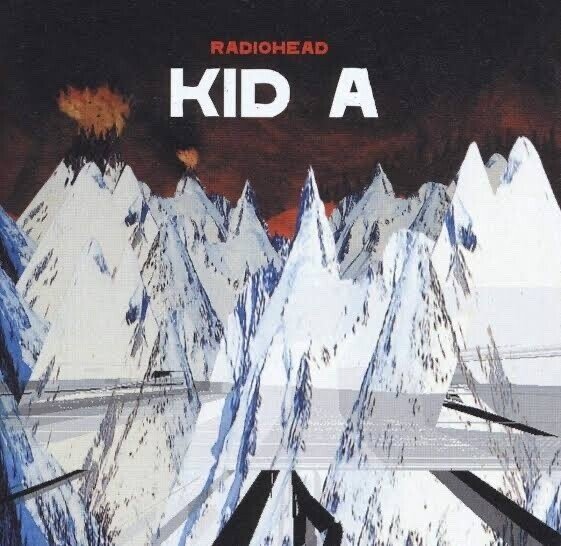

12. Radiohead 「Kid A」(2000)

2000年代の音楽を語る上でこの作品を無視することは不可能です。

このアルバムが発表される前とその後では何もかもが変わりました。

傑作「OK Computer」を大ヒットさせロックバンドとして周りからの評価や期待も大きく高まっていた中でのこのアルバム。

クラウトロックやジャズ、そしてエレクトロニカから大きな影響を受けた今作のサウンドは、ロックバンドの作り上げるサウンドの範疇を遥かに超えたものでした。

アンビエントなシンセサイザーとグリッチかと思うような不気味に加工されたヴォーカルの溶け合いが美しい「Everything in Its Right Place」で始まりこのアルバムが只事ではないことを印象付けます。

ループするベースラインの上に不協和音のあるホーンセクションが奇妙に乗ったフリージャズのような「The National Anthem」、前作の成功で燃え尽きてしまったThom Yorkeの不安定な心情を流麗なストリングスに乗せた「How to Disappear Completely」、無機質に淡々と刻まれるテクノビートと徐々にテンションを増していくエレクトロサウンドが交錯する「Idioteque」と続き、そしてハープの流れるような音色と崇高な女性のコーラスが印象的な「Motion Picture Soundtrack」で余韻を残すように幕を閉じます。

前作を超えようとする意欲と簡単ではないその事実に向き合うことの不安や焦りがぶつかり、これまでに存在しなかったサウンドへの挑戦という形で表現されたこの作品。

その完成度と影響力は、数多く存在すると言われるこの作品を認められない人々ですら認めざるを得ない程に圧倒的なものでした。

2000年代を象徴するような金字塔的傑作です。

11. Panda Bear 「Person Pitch」(2007)

女も男もパンダもゴリラもトラもコアラもアザラシも、みんなが一つの狭いプールに浸かっているこのアルバムジャケット。

Animal Collectiveの中心メンバーでもあるPanda BearことNoah Lennoxがソロとして3作目にリリースした今作は、まさにジャケットのように多種多様な響きがボーダレスに混在したカオスなアルバムでした。

それまでのAnimal Collectiveの作品と明確に違うのは、サンプリングが主体のサウンドメイクをしている点。

Scott WalkerやCat Stevens、Kraftwerkなどに加え、レーシングカーの通過音や小鳥のさえずり、象の鳴き声などそのセレクトは多岐に渡っています。

これらのサンプル素材が万華鏡のように美しくも奇怪な模様を描きながら反射していくサイケデリックな音像は、心地良い陶酔感と悪酔いの気持ち悪さが混在したかのような不思議な感覚。

ヴォーカルには絶えずリヴァーブがかけられていて、その浮遊感のある響きがレイヤーを生み出しトラックと混ざり合ってマーブル状になっていく。

後にチルウェイヴと呼ばれるようになるサウンドの源流はこのアルバムにあると言ってもいいと思いますね。

Animal Collectiveの時にはそれ程ピンと来なかったThe Beach Boysとの関連性ですが、ソロで彼の声やハーモニーを聴くと分かりやすくその影響を感じましたね。

父親になって初めての作品だからこその多幸感のあるムードもそう感じる要因の一つかもしれません。

とにかく情報量の多いこの異色のポップ作品が自分の音楽観に大きな影響を与えたことは年を追うごとに強く感じますね。

この作品に出会ったから受け入れられるようになったものや、興味が湧いたものが本当に多いです。

一生大事にしていきたい傑作アルバムです。

10. OutKast 「Stankonia」(2001)

ヒップホップの歴史の中で最も独創的なアルバムの一つがこのOutKastの「Stankonia」だと思います。

アメリカ南部の泥臭いヒップホップを掲げてデビューした彼らは、前作「Aquemini」でファンクやソウル、ゴスペルといったブラックミュージックと接近し、ヒップホップシーンに新たな風を吹かせました。

今作はそこからさらに発展し、Jimi HendrixやLittle Richard、Parliament、Funkadelic、そしてPrinceなどに影響を受けたサイケデリックでエキセントリックなベクトルに進んでいったアルバムになっています。

粘っこいヘヴィーなギターが絡みつく「Gasoline Dreams」や、チープなシンセがクセになる得意のサウスヒップホップ路線の「So Fresh, So Clean」、太いベースラインとコズミックなシンセが生み出すどす黒いグルーヴが気持ち良いミッドファンク「Ms. Jackson」、そして超高速のドラムンベースに同じく超高速のラップを乗せたアルバムで最もぶっ飛んだ楽曲「B.O.B.」など、まさに何でもありのトリッキーで破壊力のある楽曲のオンパレード!

もはやジャンルという概念さえも彼らの頭の中にはないかと思うような、何でも自分たちのサウンドに取り込んで自分たちのカラーに染めてしまう無尽蔵の創造力をアルバム全体から感じますね。

この頃の音楽シーンはヒップホップリスナーはヒップホップだけ、ロックリスナーはロックだけ、それ以外の音楽は受け入れられないという人も多かった気がしますが、彼らだけは別枠のような扱いだった記憶があります。

自分も今でこそ雑食的に音楽は楽しめてますが、若い頃はどうしてもジャンルに縛られたり狭い目線の中でしか音楽を聴けなかったんですよね。

OutKastのこのアルバムを聴いて、めちゃくちゃカッコいいけど一体何を聴いてるんだろう?と引っ掛かりを持ったことが、幅広く音楽を楽しめるようになったきっかけの一つだったように思います。

9. Burial 「Untrue」(2007)

Burialの2ndアルバム「Untrue」は本当に革新的な作品でした。

ロンドンで生まれたガラージサウンドの派生形である2ステップと、ジャマイカで生まれたレゲエ楽曲をエコーやリヴァーブなどの加工を施しリミックスするダブという文化が結び付き誕生したダブステップと呼ばれるサウンド。

ダブステップをベースにしながら、スキップしたドラムパターンでリズムを作り、そこにゲーム音楽やR&B楽曲などからサンプリングしたヴォーカルトラックをピッチシフトで加工して使用した独自のサウンドがこのアルバムの特徴ですね。

無機質なリズムパターンに加工された男声とも女声とも取れないヴォーカルが妖しく響き、なんとも言えない退廃的な雰囲気を醸し出しています。

ビート感のないアンビエントなトラックや、ピアノや弦楽器、雨の音などを使ったトラックなど、彼の出身地であるサウスロンドンの空気感を伝えるようなダークでウェットな質感の楽曲で統一されているのも印象的でしたね。

このアルバムの独特のムードや彼のサウンドメイクのテクニックは、2010年代のミュージックシーンに非常に大きな影響を与えたように思います。

James BlakeやMount Kimbie、Jamie xxあたりへの影響は顕著ですよね。

個人的にもこのアルバムをきっかけにグライム以外のUKのクラブミュージックシーンに興味を持つことが出来たし、そこから派生していったUSの音楽などへの変遷を追っていくのもとても興味深かったですね。

今でも様々な作品で彼の影や息遣いを感じる、歴史的な名盤だと思います。

8. Arcade Fire 「Funeral」(2004)

Arcade Fireの登場も2000年代の音楽シーンの一つのターニングポイントだったと思います。

Radioheadが「Kid A」を発表して以降ロックシーンはより混沌とした状況になっていき、その反動からかThe StrokesやThe White Stripesなどの登場でロックンロールのリバイバルムーヴメントも盛り上がりを見せるようになっていきます。

ギターサウンドがメインの分かりやすいロックや踊れるロックが続々と出現する中でこの「Funeral」がリリースされました。

カナダ出身の7人組という大所帯なバンドということもあって彼らのサウンドはとてもバラエティーに富んでいます。

Win Butlerを中心にギターやドラム、ピアノ、さらにはストリングスまで迎えて制作されたアーティスティックなロックサウンドは、当時のシーンの流れとは一線を画す非常に複雑で繊細なものでした。

ピアノの可憐な音色が美しいダイナミックなオーケストラルポップ「Neighborhood 1 (Tunnels)」や、壮大なコーラスの高揚感が圧巻の2000年代最大のアンセムの一つ「Wake Up」、大所帯ならではの圧倒的な一体感と臨場感が凄まじいこのアルバムのクライマックスとも言える彼らの代表曲「Rebellion (Lies)」など、様々な楽器や声、リズムが入り組んだ未体験のチェンバーポップの数々は。デビュー作とは到底思えない完成度の高さですよね。

スケール感の大きなサウンドの中で時折聴こえるWinの妻でもあるRégineの美しいヴォーカルがとても良いアクセントになってるのも印象的でしたね。

このアルバムの成功でインディーロックバンドの裾野みたいなものが大きく広がったように思いますね。

Grizzly BearやDirty Projectors、Animal CollectiveといったいわゆるPitchforkが寵愛していたバンドの登場も、このアルバムがなかったらもっと遅れていたでしょうね。

多くのバンドの出現の足掛かりとなったインディーロックの金字塔的なアルバムです。

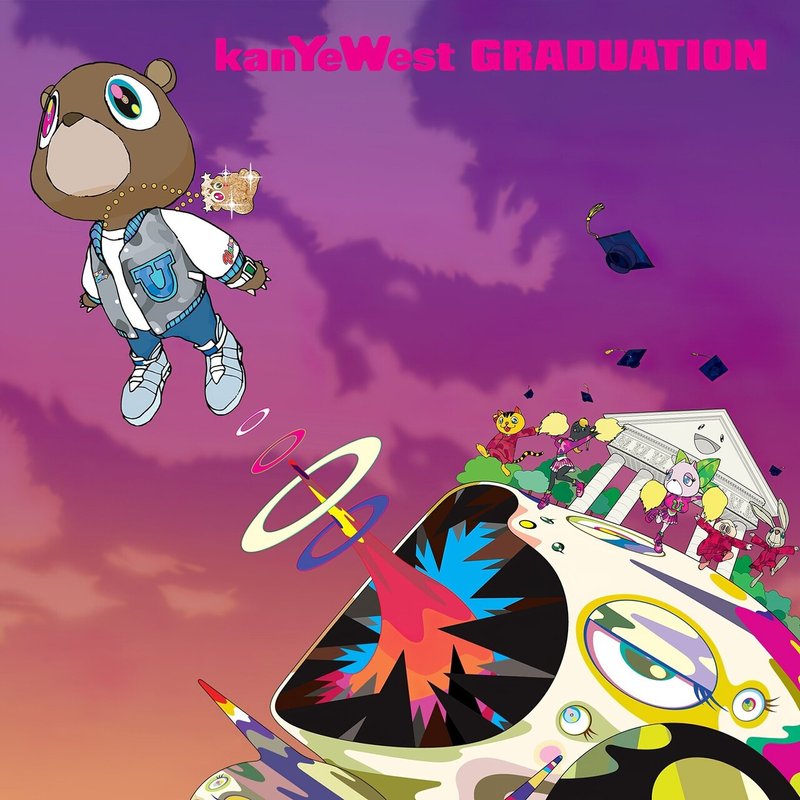

7. Kanye West 「Graduation」(2007)

Kanye Westのアルバムの中でこの「Graduation」を最も高い順位にしたのは単純に一番好きだし良く聴いたというのもあるんですが、一番衝撃を受けた作品だからというのも理由の一つです。

U2のアリーナクラスのライブを観て感化されたという、より大衆的なサウンドに挑戦しようという姿勢はエレクトロミュージックへの接近という形で表れました。

前作までのソウルのサンプリングやオーケストレーションとの融合は鳴りを潜め、シンセサイザーを主体にしたエレクトロ要素の強いサウンドメイクへの大胆に方向を転換させたんですよね。

Daft Punkの「Harder, Better, Faster Stronger」をサンプリングした「Stronger」や、当時トレンドだったT-Painのヴォコーダー加工のヴォーカルがポップでキャッチーな「Good Life」、シンフォニックなストリングスと近未来的なシンセサウンドのビートが見事に融合した「Flashing Lights」などがその変化を顕著に感じられる楽曲ですかね。

このエレクトロミュージックへのアプローチはその後のシーンに多角的に波及していき、それはヒップホップだけでなくポップやR&Bのアーティストにまで影響を与えたように思います。

まるでRadioheadが「Kid A」でロックシーンに革命を起こしたように、「Graduation」は新しい時代の旗手のような存在だったと思うんですよね。

その後Kanyeは「808s & Heartbreak」でその路線をさらに進めていくことになるんですが、個人的にはこのアルバムのバランス感がパーフェクトだったかなと思いますね。

かつてのKanyeと新たなKanyeが絶妙なバランスでミックスされた感じ。

彼がアーティストとしてネクストレヴェルな存在だということを知らしめた革新的傑作ですね。

6. Daft Punk 「Discovery」(2001)

Daft Punkはどの作品もそうなんですが、本当に音楽が好きな人たちが作った音楽という感じですよね。

自分が最初に聴いたのがこの2ndアルバム「Discovery」だったんですが、ラジオで初めて「One More Time」を聴いた時は衝撃的でしたね。

ゴリゴリにオートチューン加工がかけられたRomanthonyのヴォーカルがインパクト大の超絶フロアバンガーなフレンチハウスチューンは、新しさと懐かしさが同時に押し寄せてくる新感覚のサウンド。

他にもメタルっぽいエレキギターの響きとファンキーなビートが強烈な「Aerodynamic」や、George Dukeの「I Love You More」をサンプリングした甘いメロディーとノスタルジックな質感がたまらない「Digital Love」、ファンクを下敷きにしたデジタルハウス「Harder, Better, Faster, Stronger」などなど、流した瞬間にどんな場所でもクラブのダンスフロアに変えてしまうキラーチューンのオンパレード!

ディスコやファンク、ソウル、ハウスなど、彼らが親しんできた様々な年代の様々なジャンルの楽曲のテイストを上手いこと盗んで、それをオリジナルなサウンドへアップデートしてしまうサウンドメイクは、音楽好きだからこそのセンスをひしひしと感じますね。

「Nightvision」なんかもろ10ccみたいだし、「Something About Us」のチルなムードは近年の日本のシティポップブームとも共鳴する感じですよね。

最近でも80sのリバイバルを謳ったサウンドを耳にしますが、その再評価のきっかけになったのがこのアルバムであり、それを決定づけたのが次作の「Random Access Memories」だったのかなと今となっては思います。

ただ単にその時代のサウンドのエッセンスやニュアンスを拝借したというのではなく、ちゃんとリスペクトした上で新しいスタイルとして形にしているのが彼らの凄いところ。

今年惜しくも解散を発表しましたが、これからも多くのアーティストにインスピレーションを与え続ける存在感だと思います。

5. Jay-Z 「The Blueprint」(2001)

2000年代のヒップホップの進む方向を決定づけた作品は間違いなくJay-Zのこのアルバムだったと思います。

90年代後半のヒップホップシーンはThe NeptunesやTimbaland、Swizz Beatzなどの台頭によってシンセサイザーを使った打ち込み系のサウンドが勢いを増していました。

Jay-Z自身も彼らの手掛けた楽曲でその時代の流れに華麗に乗っていたわけなんですが、そんな中彼が次に用意したのが今作でした。

当時まだ無名だったKanye WestとJust Blazeを大胆に起用し、サンプリングを主体としたトラックメイクへ回帰するスタイルを打ち出したんですね。

Kanye Westによる「Izzo (H.O.V.A.)」や「Takeover」、「Heart of the City (Ain't No Love)」や、Just Blazeによる「Girls, Girls, Girls」、「U Don't Know」、「Song Cry」などの楽曲はどれも元ネタのレコードを早回しにする手法でトラックが作られていて、それまでのサンプリングのスタイルとは違ったものでした。

元ネタのヴォーカルまで使って独特の質感を出すまんま使いなやり方は一気にトレンドになり、ヒップホップシーンの流れがガラッと変わったんですよね。

自身にとっても勝負所だったこのアルバムで、まだ知名度も実力も未知数な若手プロデューサーを起用し、さらに新たな流れを生み出し彼らをスタープロデューサーへと導いてしまうという、Jay-Zの判断力の凄さと嗅覚の鋭さ、そして時代の流れを捉える力の強さは改めてとんでもない才能だなと思います。

奇しくも2001年9月11日、つまり同時多発テロ事件と全く同じ日にリリースされた今作は、2000年代のアメリカのヒップホップシーンを象徴するアルバムとしてもはや伝説化してますよね。

Biggieと2Pac亡き後のヒップホップシーンのトップとして、キングとしての貫禄をこれでもかと見せつけた歴史的な傑作アルバムです。

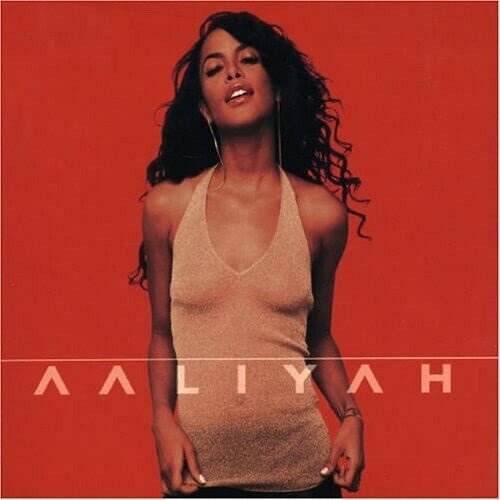

4. Aaliyah 「Aaliyah」(2001)

自分がR&Bに傾倒するようになったきっかけであり、今でもその基準であり続けているアルバムがAaliyahの3rdアルバム「Aaliyah」です。

前作「One in a Million」でまだ無名に近かったTimbalandとタッグを組み、その異様でいて斬新なビートでシーン全体に大きな刺激を与えたAaliyah。

Timbalandとのコラボはそれまでの流行の法則を捻じ曲げ、R&B/ヒップホップのプロダクションの在り方を根底から覆してしまうものでした。

今作は彼とのコラボに加え無名の若手プロデューサーを複数招き、ファンクやヒップホップ、エレクトロ、そして当時のR&Bシーンの潮流だったネオソウルの要素も取り入れた、型破りでありながらも現代的なR&Bサウンドを生み出しました。

「We Need A Resolution」や「More Than A Woman」といったTimbalandらしい粘着質なビートが強烈なインパクトを与える楽曲もあれば、「Rock the Boat」や「It's Whatever」といったミッドテンポのスムースなR&Bソング、さらには「Loose Rap」や「What If」などかなりチャレンジングなサウンドをした楽曲もあります。

その幅広い音楽性に加えAaliyahのクールでエキゾチックなヴォーカルはそれまで以上に大人っぽく官能的な響きで、ウィスパーヴォイスを交えたようなヴォーカルスタイルはその後のシンガーに多大な影響を与えたように思います。

このアルバムがなかったらSolangeやFrank Ocean、The xx、The Weekndなどの作品は世に出てなかったかもしれないとさえ思いますね。

2000年代のコンテンポラリーなR&Bの方向性を決定づけ、女性シンガーのヴォーカル面・ビジュアル面のモデルとなり、さらには2010年代の多様性を持ったR&B/ポップサウンドの源流ともなったAaliyahと今作。

このアルバムがリリースされたわずか1か月半後に不慮の事故で亡くなってしまい、その存在は美しい姿のまま人々の記憶に留まり続けることになります。

もしAaliyahが生きていたら… 今でもふと頭を過ってしまう自分の中で別格の存在です。

3. The Strokes 「Is This It」(2001)

もしThe Strokesが登場しなかったら、今活躍しているバンドの多くが結成すらしていなかったんじゃないかと思いますね。

エレクトロと接近した前衛的なサウンドのバンドや、マッチョなラップ・メタル、バラードメインの叙情派なバンドなどが全盛の中、極限まで贅肉を削ぎ落した鋭利なロックンロールを提示したのがこの「Is This It」でした。

ミュートが効いたタイトな鳴りのドラム、淡々とクールなグルーヴを弾き出すベース、生々しくシャープなリフを鳴らす2本のギター、そして変声期の青年が絞り出して歌ってるかのようなヴォーカルが一体となって生まれた彼らのサウンドは、当時のロックシーンに鮮烈なインパクトを与えました。

集中して聴かなくても一つ一つの楽器の音に耳がいく、シンプル極まりない作りでここまで聴き応えのある作品に仕上げることが出来るというのは本当に衝撃的でしたね。

「Someday」や「Last Nite」、「Hard to Explain」といったキャッチーで踊れるキラーチューンの数々の配置も、全く無駄のない完璧なバランスの構成ですよね。

The Velvet UndergroundやRamons、Televisionといった同じニューヨーク生まれの伝説的なパンク・ロックバンドの意思を受け継ぎながら、新しい何かが始まったという期待感と新鮮さを感じさせてくれる。

彼らの登場で音楽をやってみようとか、バンドを組みたいと思った人が世界中で増えたように思うんですよね。

単純で真似しやすそうなサウンドだったし、彼らのルックスやファッションもとてもスタイリッシュでしたしね。

個人的にもこのアルバムを聴いて音楽の楽しみ方はかなり変わりました。

このアルバム、トータルタイムが確か35分くらいだったんですが、そのサイズ感も新鮮だったんですよね。

それまでアルバムを一枚通して聴くことって正直ほとんどなかったんですが、このアルバムはスーッと流れるように聴くことが出来て、アルバムという単位で作品を聴くことの面白さを感じられるようになった気がします。

多くのバンドにとっても自分にとっても、様々なきっかけになった傑作です。

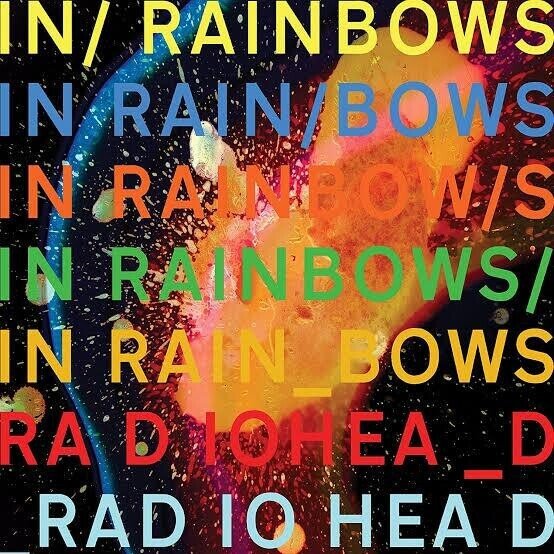

2. Radiohead 「In Rainbows」(2007)

これほどまでに良く出来たアルバムはないんじゃないかと、この「In Rainbows」を聴く度に思ってしまいます。

「Kid A」、「Amneasiac」という変革期を経て制作された「Hail to the Thief」は、ロックバンドとしての在り方やサウンドを悩みながらも見つめ直し答えを探す旅の途中のような作品でした。

そこから4年の月日を経て完成した今作は、まさにその答えを見つけ出した先に位置するような作品だったのかなと思います。

前作までに漂っていた過剰なまでのシリアスさや重苦しさは薄れ、温かみや人間味を感じられるような作風になっていたのが印象的でした。

ただ単にギターロックに立ち返ったという感じではなく、エレクトロなどの非ロックなサウンドとの接近があったからこそ養われたビート感覚やリズム感覚が、新たなスタイルとして形になったのが今作のサウンドのポイントですよね。

5拍子のハンドクラップっぽい響きのリズムのトリップ感覚がたまらない「15 Steps」や、激しいカッティングとギターリフの掛け合いが大迫力のロックチューン「Bodysnatchers」、いつになく叙情的なThomのヴォーカルとストリングスを加えた幻想的なサウンドが美しい「Nude」、ギター、ストリングス、シンバル、タム、それぞれの旋律やリズムがこれ以上ない程に美しく溶け合った「Reckoner」、疾走感のあるタイトな演奏と妖しく不思議なメロディーが複雑に絡み合う「Jigsaw Falling Into Place」など、彼らの円熟味を増したソングライティングやアレンジが堪能できる楽曲が数々収録されています。

よくあるありきたりな表現だけど、マジで捨て曲が1曲もないアルバムってこういうアルバムの事だよなと改めて思いますね。

彼らの音楽的な探求は常に挑戦的でそれはこれからも続いていくんだと思いますが、このアルバムの持つ圧倒的な完成度の高さとバランス感の凄さはちょっと異次元レベルだと思いますね。

ロックバンドとして自分たちが彼らに求めるものと、ロックバンドとして彼らが表現したいものがかつてない高いレベルで一致しているような感覚というか。

Radioheadの集大成的な作品であり、一つの到達点でもある金字塔的な作品だと思いますね。

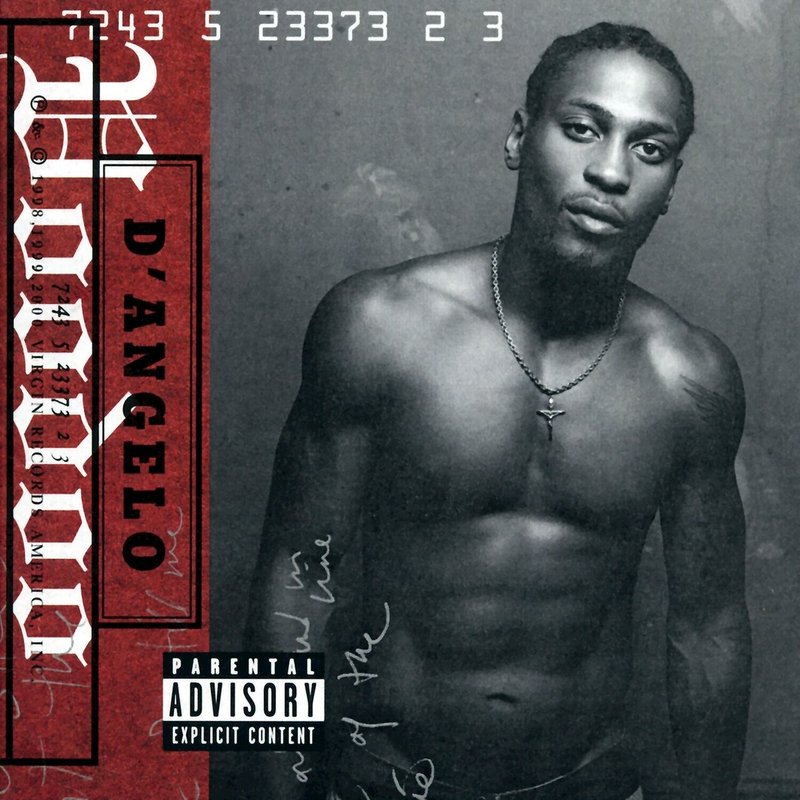

1. D'Angelo 「Voodoo」(2000)

というわけで個人的な2000年代のベストアルバムはD'Angeloの「Voodoo」を選びました。

正直このアルバムだけは一瞬で順位を決めましたね。

自分の音楽観を作り上げた作品であり、最も影響を受けた作品であり、それは今後の人生においても絶対に変わらないと断言できるからです。

90年代半ばに登場しネオソウルブームの発端となった「Brown Sugar」で一躍R&B界のリードオフマンとなったD'Angeloは、次作の構想のためSly & the Family StoneやJimi Hendrix、James Brownなどの黒人アーティストの先駆者たちの作品を聴きインスピレーションを得ることになります。

その後QuestloveやPino Palladino、Roy Hargroveといった凄腕ミュージシャンと何度もセッションを行い、Soulquariansのメンバーと共にさらに洗練されたものへと磨き上げ、新時代のブラックミュージックを体現する作品として「Voodoo」を完成させました。

ソウルやファンクをベースにジャズ的なアプローチを加え、さらにヒップホップの要素も取り入れたヴィンテージな質感ながらモダンな新感覚のサウンドは、とても即興的で生々しいライブ感やグルーヴ感が作品全体から溢れ出ている感じですね。

凄まじい生感の演奏に加え、彼のエロティックといういうかセクシャルな歌声が作り出す世界観は、彼が尊敬してやまないPrinceと通じる部分が多いように思います。

DJ Premierの複雑なヒップホップビートと驚くほどの化学反応を起こした「Devil's Pie」や、音楽への愛をソウルフルなバラードで表現した「Send It On」などの極上の楽曲の流れの中でも一際印象的なのがやはり「Untitled (How Does It Feel)」ですよね。

甘美なグルーヴと官能的で情熱的なヴォーカル。

D'Angeloの良さが凝縮したような楽曲ですね。

このアルバムを聴いて自分はブラックミュージックに興味を持ち、60年代~90年代の過去のソウルやファンク、R&Bなどを片っ端から聴くようになったんですよね。

どんなジャンルの音楽を聴いても自分の根底にあるのはあの時に聴いたブラックミュージックの数々だなと今でも思います。

好きとか良いとかそういうレベルを超えて、自分の血となり肉となり存在し続けていくような、そんなアルバムです。

というわけでいかがでしたでしょうか?

まぁ言われなくても知ってるレベルの名盤だらけなんですが、この時代にこれらの傑作を聴いて育ったからこそ、今の自分の音楽観とか好みが決まったんだなと思いましたね。

今回何となく気付いたのが、2010年代のベストアルバムを選んだ時自分が思っていたよりも女性アーティストが多かったんだけど、逆に2000年代は男性アーティストを多く選んでました。

そしてロックバンドの作品をたくさん入れたのも2010年代にはなかったポイントですね。

バラエティー豊かで聴いててテンションの上がる作品が多かったような気がします。

いずれは90年代や80年代のベストアルバムについても書きたいなと思ってますが、まだまだ勉強が必要ですね。

2000年代はもうとっくに大人だった人も、まだ子供だった人、生まれてなかった人、様々だと思いますが、今回の記事が読んだ方の中で何が気付きやきっかけになったら幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?