メディア出演・掲載まとめ ♯31~60

私(鈴木遥)の著作や活動について取り上げていただいたメディアを集約しています。

前編の♯1~30ではテレビ、ラジオ、インタビュー関連を中心にまとめたのに対して、今回の♯31~60では雑誌と新聞を中心に、私の著作である『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評関連をまとめました。書評ダイジェストとしても読めるようになっています。

いずれもジャンルごとに、掲載順に並べています。

雑誌/書評

雑誌掲載の書評は、紙ならではの制限のなかに書き手の個性や本に対する想いが詰め込まれていて、それ自体が読み物として質の高いものばかりです。

●「ちくま」(筑摩書房)/佐野眞一氏の連載「テレビ幻魔館」

2010年9月1日発行、9月号(第474号)

出版社の公式リリースよりどこよりも早く、『ミドリさんとカラクリ屋敷』の情報を初めて活字にしたメディアが、(本の版元の集英社ではなく)筑摩書房のPR誌「ちくま」でした。

取り上げていただいたのは、本の出版より1年半以上早い2010年9月号、佐野眞一氏の連載コラム「テレビ幻魔館」です。

一週間後、開高健ノンフィクション賞の選考会が開かれ、めざましい作品の誕生に立ち会うことができたからである。

私はこの賞の選考委員を一回目からつとめているが、八回目を迎える今回の選考会で、数ある日本のノンフィクション賞のなかで、この賞が図抜けた水準に達したことを確信した。

大賞を受賞したのは、今世紀に残された最大の秘境といわれるチベットのツアンポール峡谷を踏破した山岳探検ノンフィクションだが、私が強く推したのは、『ミドリさんとカラクリ屋敷』という二十七歳の女性が描いたユニークな作品だった。

こうして私の作品語りをはじめるこのコラムは『ミドリさんとカラクリ屋敷』の紹介文としても秀逸で、「佐野先生が勧めているから出版されたらぜひ読みたい」とコラムの感想を書いたファンのブログが、ネットで初の『ミドリさんとカラクリ屋敷』の情報になりました。

さらにこの連載コラムは2012年に『劇薬時評』のタイトルで書籍化され、本として読むことができます。

●「青春と読書」(集英社)

5月20日発売、6月号(第46巻第6号、通巻419号)

佐野眞一氏による3つ目の書評(2つ目は第8回開高健ノンフィクション賞選評)。

誰にもわかる女性らしいやわらかな文章が、ほのぼのとしたユーモアを生んでいる。私はこれを読みながら、さくらももこの「ちびまる子ちゃん」の世界を何度も思い出した。

(略)この作品の一番の読みどころは、そんな年齢をまったく感じさせないミドリさんのファンキー精神と、ミドリさんの明るさに翻弄されながら、彼女の謎を追う著者の旺盛な野次馬精神がぶつかって、丁々発止のやりとりをする場面である。

それは、お互いの〝天然ボケ〟ぶりを認めながら競っているようで、これまであまり例がなかった不思議な味の笑いをかもしだしている。

●「週刊SPA!」(扶桑社)

2011年5月31日発売、6月7日号(第60巻第25 号、通巻3280号)

料理研究家や編集者などいくつもの顔を持つ土屋敦氏による個性の強い書評記事、というより「SPA!」ならではの(?)本の批評記事。私の詳細プロフィール付き。

「今週のイチ押し」としての本格的な記事でありながら、著者の私にスポットを当てた上で、かなり手厳しく書き手としての力量を批判しつつ、それでも最後は「感受性とがむしゃらさを持ち、実はミドリさんに負けず劣らず不思議な著者の魅力にも気づく」と持ち上げてくれています。

前半部は著者自身の魅力は伝わってこない。それが一気に変わるのが、七章以降だ。「電柱屋敷」に通って家の細かなサイズを測り、意匠や構造を記録する著者の思いがイキイキと立ち現れる。

●「小説すばる」(集英社)

2011年6月17日発売、7月号

書評家の東えりか氏による詳細な書評。

『ミドリさんとカラクリ屋敷』は第8回開高健ノンフィクション賞の次点作品である。大賞受賞作の角幡唯介『空白の五マイル』とは趣向も方法も全く違ったノンフィクションだ。これはさぞ選考委員も悩んだだろう。かたやスリル満点の冒険譚。こちらはひとりの女性の100年に及ぼうとする歴史の物語。甲乙付けがたい面白さだ。今回、このように出版されたことは、本当に喜ばしい。装丁の大笑いするミドリさんを見るだけで、なんだか心が軽くなる。

東さんは佐野眞一さんと並んで、複数メディアで積極的に『ミドリさんとカラクリ屋敷』を紹介し、本のPRに多大な貢献をしてくださった一人です。

東さんは『ミドリさんとカラクリ屋敷』を刊行時に2冊寄贈されため、1冊を自分用に、もう1冊を成毛眞氏に寄贈。これが成毛眞著、岩波新書『面白い本』への掲載にもつながりました。

●女性ファッション誌「GINGER(ジンジャー)」(幻冬舎)

2011年9月1日発売、9月号(第3巻第9号、通巻29号)

温水ゆかり氏(書評家・編集者)による「読んだ!よかった!熟読したい3冊」。本の紹介は“おまけ”のようなファッション誌が多い中で、本の紹介にも力を入れているのが幻冬舎のファッション誌。大きな扱いではないものの、「GINGER」で本が紹介される影響力の大きさを実感しました。

年の差70、愉快なコンビ

湘南の珍風景。わ!屋根から電信柱が生えている。この家を自分で設計したと胸を張るのは97才のミドリさん。庭も細部の意匠も凝っている。この家に魅せられた1983年生まれの著者は彼女の故郷・北海道新潟村(現江別市)へ。本書は明治の開拓史を内包しつつ、家族の大河ドラマやミドリ荘住人の群像ドラマにもなっていく。街場のおちゃめ建築家・ミドリさんの迫力と、著者の好奇心が好相性。

●「週刊新潮」(新潮社)

2011年9月1日発売、9月8日号

高校生の頃に、その奇妙な建物とその主人公の魅力にとりつかれた著者は、10年後にミドリさんのルーツをたどるべく北海道へと向かう。

(略)著者はそこでミドリさんの両親や祖父母たちの足跡を探すだけでなく、末裔たちからの証言を得ていった。聞き取りを積み重ねて徐々に見えてきたのは北海道の森林と共に、たくましく生きてきた大家族の物語だった。さらにミドリさんの波乱万丈な人生が加わって、電信柱を抱え込んだ不思議な家の秘密が次第に明らかになっていく――。

●「本の雑誌」(本の雑誌社)/宮田珠己氏の連載「スットコランド挿絵月報」

2012年9月号

作家・宮田珠己氏の連載「スットコランド挿絵月報」で、「迷建築ノンフィクション3題」として『ミドリさんとカラクリ屋敷』を取り上げてくださいました。

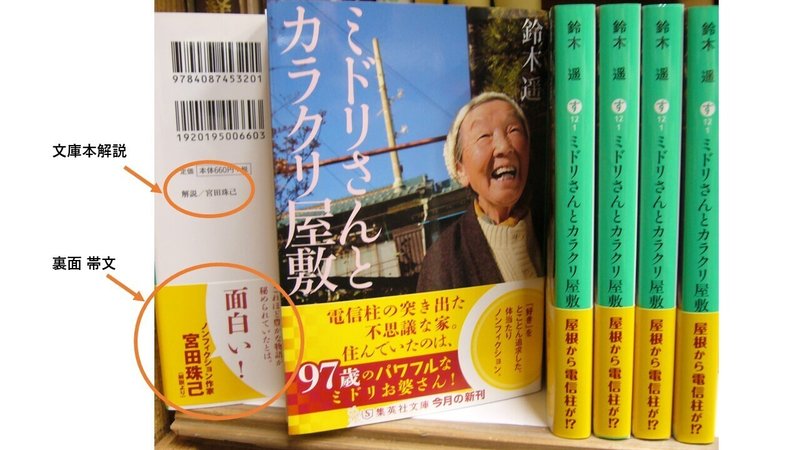

さらに宮田さんは2015年に文庫本版『ミドリさんとカラクリ屋敷』で「解説」を書いてくださいました。

文庫化の際、宮田さんが「どこかの雑誌に『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評を書いたことがある」(どの雑誌だったかは覚えていない)と話すのを聞いて、改めてネットで調べてみたところ、「本の雑誌」の宮田さんの連載で『ミドリさんとカラクリ屋敷』を知ったという熱いレビューなどが発掘されて、掲載を把握しました(雑誌は未読)。

●「本の雑誌」(本の雑誌社)/杉江由次氏のweb連載「炎の営業日誌」

2011年5月31日配信

「本の雑誌」では、web版での杉江由次氏の連載「炎の営業日誌」でも、通勤読本として『ミドリさんとカラクリ屋敷』を紹介していただいています。

◇◆◇◆

書籍

●佐野眞一著『劇薬時評―テレビで読み解くニッポンの了見』(2012、筑摩書房)

筑摩書房のPR誌「ちくま」での佐野眞一氏の連載コラム「テレビ幻魔館」の書籍化。私のこと、『ミドリさんとカラクリ屋敷』との出会いや本の内容について書かれたコラムが収録されています。

●石井光太編『ノンフィクション新世紀』(2012、河出書房新社)

石井光太氏責任編集のノンフィクション・ガイド本。『ミドリさんとカラクリ屋敷』が完全保存版ノンフィクション年表に掲載。さらに河出書房新社編集者T氏が2011年おすすめ本(3冊中1冊)として選んでくださっています。

●成毛眞著『面白い本』(2013、岩波新書)

元日本マイクロソフト代表取締役社長であり、ノンフィクション書評サイトHONZ代表の成毛眞氏が選んだ「面白い本100冊」を紹介するブックガイド。その1冊として『ミドリさんとカラクリ屋敷』を選んでいただきました。

本書のエピソードで面白いのは、著者とミドリさんのイタチごっこである。(略)カラクリ屋敷の全貌は本書を読んでのお楽しみだが、著者とミドリさんは長い時間をかけてこの電信柱の家の謎にたどり着く。その様子は、お茶目なお婆ちゃんと元気な曽孫を見ているかのようで心が和み、ミドリさんの天才的な建築技能に、ただただ脱帽してしまうのである。

『面白い本』自体が読み物として非常に面白くておすすめです。ロングセラーになっている『面白い本』が売れるほど、その相乗効果で一部の読者が『ミドリさんとカラクリ屋敷』を購入するという、『ミドリさんとカラクリ屋敷』の“隠れポータル本”になっています。

●宮田珠己著『私なりに絶景 ニッポンわがまま観光記』(2017、廣済堂出版)

人気web連載「日本全国津々うりゃうりゃ」第4弾の書籍化。宮田さん鉄板の笑える旅エッセイで、人生で本当に大切なものは“忍者屋敷”だと本気で信じる宮田さんが、忍者の里である長野県の戸隠に、京都の二条陣屋にと、全国津々うりゃうりゃ“忍者屋敷”を巡る旅に出ます。そして本の中で本気のカラクリ建築として『ミドリさんとカラクリ屋敷』を取り上げてくださっています。

私の知る限り日本に妙立寺を超えるカラクリ建築はない。

そのほかでは、ノンフィクション作家の鈴木遥さんが著書『ミドリさんとカラクリ屋敷』で紹介した不思議な家を見せてもらいに行ったことがある。残念ながら取り壊される寸前だったが、秘密の通路あり、隠し部屋あり、天井裏の抜け道ありと、まさに本物のカラクリ屋敷で、いったいこの現代にこんなカラクリが必要なのか首をかしげると同時に、本気でこんな家を作る人がいたことに感動した。遊び心で作ったのではなく本気だったというから凄い。

私もそれに負けないカラクリ屋敷をいつか建ててみたい。

<宮田珠己氏書評>

●【書評の殿堂】『ミドリさんとカラクリ屋敷』文庫本解説

『ミドリさんとカラクリ屋敷』の文庫本と電子書籍に収録されている宮田珠己さんの「解説」は、私と宮田さんと集英社文庫編集長(当時)の3人で“屋敷探検”をした上で書かれています。書評としても、『私なりに絶景』番外編のような宮田テイストのエッセイとしても秀逸です。

『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評といえばコレ。ぜひ読んでみてください。

◇◆◇◆

新聞書評

出版界で大きな影響力を持ち、著作の書評が掲載されるとお祝いの言葉をいただける稀有な存在が新聞書評です。

週に一回、読書欄に掲載される本(書評)は、新聞社ごとに組織された書評委員(名称はそれぞれ異なる)によって、賞レースのような審議を経て決定されます。

※「日経新聞」と「東京新聞」は書評枠の著者インタビューとして掲載され、これまで「新聞書評」の扱いで書籍PRなどに用いられてきたため、「新聞インタビュー」と重複で「新聞書評」にも記載しました(カウントでは重複分は除外)。

●「読売新聞」読書欄

2011年6月19日掲載/評・松山巌氏(評論家・作家)

湘南の住宅街で自転車を走らせていた女子高生は、屋根からコンクリ製の電信柱が突き出た不思議な家を見つけた。なぜ電信柱? ある日思い切って訪ねてみると、出てきたのは思いっきり元気なおばあちゃん。長い謎解きの旅が始まった。

●「日本経済新聞」読書欄

2011年6月19日掲載/インタビュー形式

「読売新聞」との同日書評。

なにより著者の心をとらえたのがミドリさんの人柄だ。トンチがあって、自由奔放。(略)その情熱の源を探して故郷の北海道を旅するあたりが白眉。ミドリさんとの軽妙な掛け合いを交え、開拓者の両親が建てたカラクリ屋敷での驚きの少女時代が明かされる。

●「共同通信」配信、各地方紙で掲載

掲載紙は「山陽新聞」「神戸新聞」「信州Live on」「琉球新報」「福井新聞」「岐阜新聞」等…

2011年6月20日配信(地方紙ごとに掲載日は異なる)/評・片岡義博氏(書評家・記者)

著者は北海道、新潟へと現地調査を重ね、ミドリさんの足跡、親類を訪ね回る。こうなったらもうコナンかコロンボか金田一耕助だ。一つひとつ秘密の回転扉を開け、真実に迫っていく。そして迎える大団円…。

●「東京新聞」「中日新聞」読書欄

2011年7月3日掲載/インタビュー形式

新聞社同志の連携で、「東京新聞」と「中日新聞」で同じ記事を掲載。取材・配信は「東京新聞」。

ミドリさんのファンキーな性格と鈴木さんの野次馬精神がぶつかる丁々発止のやりとりが面白い。聞き書きにとどまらず、ミドリさんのルーツを求め、新潟や北海道に足を運んで理解し、表現した『家の世界観』も醍醐味だ。

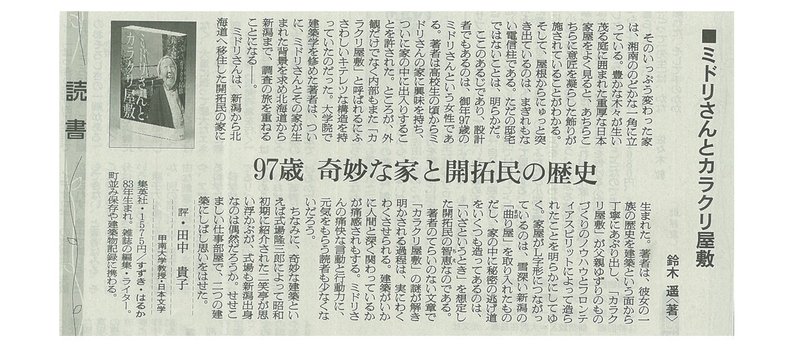

●「朝日新聞」読書欄

2011年7月10日掲載/評・田中貴子氏(国文学者)

著者のてらいのない文章で『カラクリ屋敷』の謎が解き明かされる過程は、実にわくわくさせられる。建築がいかに人間と深く関わっているかが痛感されもする。ミドリさんの痛快な言動と行動力に、元気をもらう読者も少なくないだろう。

▼ 現在は、下のサイト「好書好日」で紙面と同じ書評を読むことができます。

●「信濃毎日新聞」読書欄

2011 年7 月24 日掲載/評・書評委員

人生を謳歌するミドリさんの存在感に圧倒される。

◇◆◇◆

書評系メディア

主に書店と連携している書評、書店員やプロの書き手による書評です。いずれもwebを活用した書評プラットフォームが構築されており、単なる書評発信に留まらなず、様々なメディアミックスが行われているのが特徴です。

●ノンフィクション書評サイト「HONZ」(株式会社HONZエンタープライズ)

元日本マイクロソフト代表取締役である成毛眞氏が代表を務め、ノンフィクション本界隈で大きな影響力を持っている書評サイトが「HONZ」です。

まず2011年6月20日に、高村和久氏による書評が掲載されました。

さらに翌7月、『ミドリさんとカラクリ屋敷』はHONZメンバー全員が同じ本を読んで各自書評を書く「今月の課題図書」(当時月に1冊選定)に選ばれました。

メディア展開としては、サイトでの書評の他に、代表の成毛眞氏は岩波新書『面白い本』にて、副代表の東えりか氏は「小説すばる」などで、同じくメンバーの土屋敦氏は「週刊SPA!」にて、それぞれ『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評を書いてくださっています(HONZメンバーによる個人ブログなどでの紹介記事はすべて割愛)。

年末には東えりか氏が2011年を振り返って、「私の今年のベスト3に入る傑作」とサイト内で『ミドリさんとカラクリ屋敷』を紹介しています。

●有隣堂書店の情報紙「有鄰」

2011年7月11日発行、第515号

関東を拠点に多数の店舗を持つ有隣堂書店の情報紙「有鄰」にて『ミドリさんとカラクリ屋敷』を取り上げていただきました。1967年創刊。書店発行ならではの書評やエッセイはweb版「有鄰」でも読むことができます。

『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評が読めるページ→https://www.yurindo.co.jp/yurin/6212/5

1913生まれのミドリさんの元気な人柄に触れ、さらに好奇心を募らせた著者は、ミドリさんが生まれ育った北海道へ、その両親の故郷の新潟へ。老女が歩んできた道のりを、辿りに、辿った。そして、見えてきたのは日本近代の歴史だった――。

(略)建築とそこに住む人に対し、極めて好奇心旺盛な著者と、要所要所で持ち前の楽天性と頑張りを発揮し、辛いことも多々あった近代史を生き抜いてきたミドリさん。70歳差の二人の掛け合いがほのぼのと楽しく、「昔の人」のしなやかな思考法も味わえるノンフィクションだ。

●紀伊国屋書店の書評サイト「書評空間 Kinokuniya Booklog」

2011年7月17日配信/評・近代ナリコ氏

「プロの読み手による書評」をコンセプトにした紀伊国屋書店の「書評空間」での、文筆家・近代ナリコ氏によるロング書評。

食道楽、あるいは着道楽と呼べる人になら、いまもお目にかかることはあるだろうが、普請道楽といったらどうか。(略)この本のヒロイン、屋根の真ん中からにょっきりと電信柱がそそり立つ不思議な家、「カラクリ屋敷」の主、大正生まれの木村ミドリさんは、それで身代をつぶしているわけではないにしても、いまの世にはめずらしい、立派な普請道楽といえそうだ。

●三省堂書店の書評サイト「神保町の匠」

「神保町の匠」と称される選りすぐりのプロの評者たちが選び紹介する三省堂書店の書評サイト。書評と書店が連携して本のフェアなどが行われていました。

書評家の青木千恵氏が『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評を書いてくださいました。現在はリンク切れ。

●雑誌「一個人」 WEB配信「目利き書店員がおすすめる、今いちばんおもしろい本」

有隣堂書店ルミネ町田店の渋沢良子氏に『ミドリさんとカラクリ屋敷』を取り上げていただきました。現在はリンク切れ。

◇◆◇◆

雑誌/特集テーマにちなんだ本として

いずれも雑誌の特集にちなんで選書された、本の紹介や書評です。

●建築・インテリア専門誌「コンフォルト」

2011年9月5日発売、 No.122(2011年10月号)

「特集 建築と庭」。南陀楼綾繁氏による『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評掲載。南陀楼綾繁氏は、書店「模索舎」での『ミドリさんとカラクリ屋敷』出版記念トークイベントで私の対談相手になっていただいたため、イベントで私が話した内容を取り入れた書評になっています。

●リトルプレス「modern juice(モダンジュース)」

2011年10月18日発行、第8号

文筆家の近代ナリコ氏が編集・発行するリトルプレス「modern juice」の第8号の特集は「私の住処」。住まいをテーマにした原稿依頼があり、冒頭のエッセイ「奈良の間借り暮らし」を寄稿したのに加えて、住まい本の紹介コーナーで近代ナリコ氏が『ミドリさんとカラクリ屋敷』の「家づくり」に特化した書評を書いてくださいました。

ミドリさんの家づくりは、“建て売りはゴメンよ”というこだわり派とも、自らの手で家づくりをしたいセルフビルド派とも違います。

※近代ナリコ氏は、紀伊国屋書店の「書評空間」でも書評を書いてくださった方です。

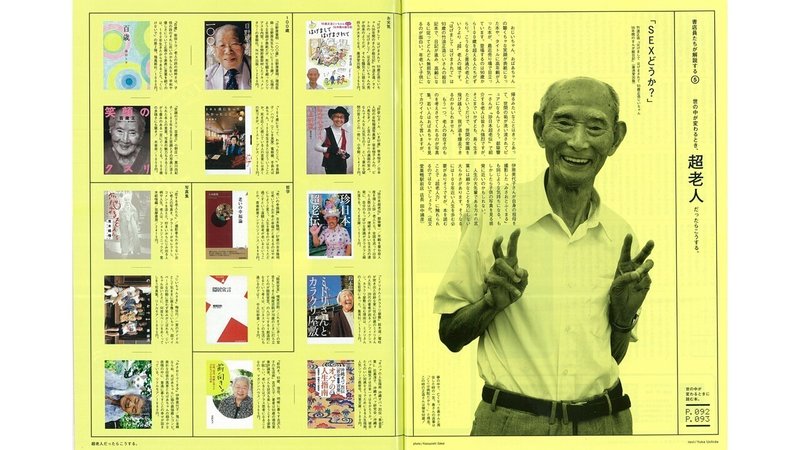

●ライフスタイル誌「BRUTUS(ブルータス)」(マガジンハウス)

2011年12月15日発売、1月1・15日号(第33巻第1号)

「特集 世の中が変わるときに読む本。」

誌面で解説する書店員いわく、最近売り場で目立つのが、おじいちゃん、おばあちゃんのしわくちゃな笑顔が表紙になった本や、タイトルに高年齢(90才以上)が入った本。

この条件(90歳から100歳を超える老人が主人公、それを強調する表紙やタイトル)を満たす本を「超老人本」とカテゴライズし、「特集 2012年、世の中が変わるときに読む263冊」のうち「書店員たちが解説する 世の中が変わるとき、超老人だったらこうする。」のページが組まれています。

そこに紹介されている『ミドリさんとカラクリ屋敷』は、撮影当時97歳のミドリさんがとびっきりの笑顔で写る、まさにザ・超老人本。大ベストセラー『奇跡のりんご』の表紙のイメージで、担当編集者が決めました。

※「BRUTUS」では、別の号でも掲載の噂を耳にしたものの、まだ未確認。

◇◆◇◆

ここまでで計60メディア。

つづいて♯61~90(一応♯100まで)では、ここにまとめきれなかった雑誌記事から広告まで、幅広く集約しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?