メディア出演・掲載まとめ ♯61~90

私(鈴木遥)の著作や活動について取り上げていただいたメディアを集約しています。

♯1~30ではテレビ、ラジオ、インタビュー関連を中心にまとめました。

♯31~60では雑誌と新聞を中心に、私の著作である『ミドリさんとカラクリ屋敷』の書評関連をまとめました。

今回の♯61~100では、♯60までに載せきれなかった雑誌記事や賞の選評、広告などをまとめています。いずれもジャンルごとに、出演・掲載順に並べました。

雑誌/“今月の本”として

書評と呼ぶほどではないものの、「本の紹介コーナー」で、“今月の本”(週刊誌の場合は“今週の本”)として『ミドリさんとカラクリ屋敷』が紹介されている雑誌です。

●男性ファッション誌「street JACK(ストリートジャック)」(KKベストセラーズ)

2011年5月24日発売(第15巻第7号、通巻175号)

『ミドリさんとカラクリ屋敷』の刊行前、どこよりも早く掲載のお知らせと表紙画像の提供依頼があったメディアが「street JACK」でした。新刊情報の先取り重視で、Amazonの予約ランキングで上位になっていたことなどが決め手になったようです。まだ発売前だったにも関わらず、紹介記事に書かれているのは…。

「ノンフィクションの新分野を開拓したと絶賛の声が続く注目作!」

未来予測か!?

●スカイマーク機内誌「SKYMARK(スカイマーク)」

2011年7月1日発行、7月号(52号)

本の紹介枠の2冊中、1冊に取り上げていただきました。紹介文は明らかに私の文体で、当時私がブログか何かに書いた本の紹介文をリライトしたのだろうと思われます。

●エンタメ情報誌「ぴあ」(ぴあ株式会社)

2011年6月23日発売、7月7日号(第40巻第14号、通巻1339号)

雑誌「ぴあ」はこの翌月、7月21日発売号を最後に休刊に。まさに休刊ぎりぎりでの掲載になりました。

電信柱が家から飛び出しているカラクリ屋敷に魅せられた著者が、住人のミドリさんと周辺に取材を敢行。ミドリさんの生き様を追いながら、屋敷の秘密にも迫っている。

●「週刊アサヒ芸能」(徳間書店)

2011年7月12日発売、7/21号

この書評欄は関係者の間で“アサ芸の良心”と言われています――。そんな伝言と共に、掲載のお知らせが届きました(掲載誌を見つけると一通り郵送してくれる編集者から、なぜかアサ芸だけは送られて来ず…)。

●首都圏散策マガジン「散歩の達人」(交通新聞社)

2011年7月21日発売、8月号(第16巻第8号、通巻第185号)

「特集 湘南観光大さんぽ」。編集部によるセレクト本として。

面白言動を羅列してあるだけの内容ではなく、ミドリさんの生まれ育った土地の風土検証なども行い、どうしてミドリさんが電信柱を家の中に立ててしまったのかを検証していくという、一筋縄ではいかないノンフィクション。

●本の情報誌「ダ・ヴィンチ」(メディアファクトリー)

2011年8月6日発売、8月号(第18巻第8号、通巻208号)

ダ・ヴィンチ編集部セレクトの注目の新刊情報。

開高健ノンフィクション賞の次点となった斬新な視点の力作。

◇◆◇◆

タウン誌/本の紹介

●「家庭通信社」配信、各地方紙等で掲載

掲載紙は「北海道新聞」「タウンわたらせ」等…

2011年6月頃配信

地方新聞の家庭欄に50年以上に渡って記事を配信してきた「家庭通信社」(2018年に配信終了)による『ミドリさんとカラクリ屋敷』の紹介記事。

記事配信と同時に北海道の書店売上が上昇したことで「北海道新聞」(7月6日発行)での掲載が明らかになり、読者からの情報提供で、群馬県桐生市・みどり市の週刊生活情報紙「タウンわたらせ」(6月25日発行)での掲載も明かに。

配信先が地方新聞で、ネットに情報が一切ないことから掲載の全貌は不明なものの、2011年5月6月頃に、各地のローカルメディアに記事が掲載された模様です。

本の選者(紹介者?もしくは執筆者?)は、開高健ノンフィクション賞の一次選考に携わる野中氏であることも明らかに。

●奈良の生活情報誌「Mint」

2011年6月末発行号

編集長の大下さんが「編集後記」の枠を全て使って私の紹介コラムを書いてくださいました。

旧知のHさんが先日『ミドリさんとカラクリ屋敷』という本を出版(集英社刊)。県内の大学在学中から知り合いのNPO活動のお手伝いをするなどユニークな活動をしていたが、(略)奈良にゆかりの人、ましてや知っている人が活躍するのは嬉しいものだ。(略)Hさんこと著者は鈴木遥さんです。

学生時代、私の作成するまちづくり系議事録の読者だった大下さん(大下さんは当時、奈良の歴史文化を発信する雑誌社の副社長でした)から声を掛けて貰って、その雑誌編集部でアルバイトをしたのが、私にとって初となる出版のお仕事でした。

記事に書かれているNPO活動(奈良の空き町家をセミナーハウス化させるプロジェクト)については、そのプロジェクトの代表者と一緒に取材を受け、記事にしてもらったことがあります。

▼

●「新建まちづくり新聞」(新建新聞社)

2006年7月15日号

●奈良のフリークーポン誌「ナラスマイル」

7月28日発行、8月号(第44号)

啓林堂書店奈良ビブレ店店長(当時)が選書する「今月の3冊」。啓林堂書店で開催した『ミドリさんとカラクリ屋敷』刊行記念サイン会が縁で、本を取り上げていただきました。

●奈良のタウン情報誌「ぱーぷる」

2011年8月号

今月の本として。

●「中国新聞」折り込み情報紙「Cue(キュー)」

2013年10月25日発行、No.486

「広島県立図書館が贈る、今月のオススメ本」のコーナー。テーマは「住まい」にまつわる本。定番の絵本『ちいさいおうち』など6冊中1冊として、『ミドリさんとカラクリ屋敷』を取り上げていただきました。

「Cue(キュー)」は広島が本拠点の「中国新聞」の購読者、加えて広島県内のJR駅で配布されている女性向け週刊紙です。

◇◆◇◆

機関誌

●「しんぶん赤旗」

2011年5月29日発行

本の紹介コーナーにて『ミドリさんとカラクリ屋敷』の紹介記事。

◇◆◇◆

雑誌/賞の選評

『ミドリさんとカラクリ屋敷』が第8回開高健ノンフィクション賞の最終選考作品(4作品)にノミネート。2作で競い合う延長戦の末、決戦投票で賞の次点に。

●第8回開高健ノンフィクション賞選評

「kotoba」 2010年9月6日発売、 10月号(秋号)

「小説すばる」2010年9月17日発売、10月号

「青春と読書」2010年9月18日発売、10月号

※いずれの雑誌も集英社刊

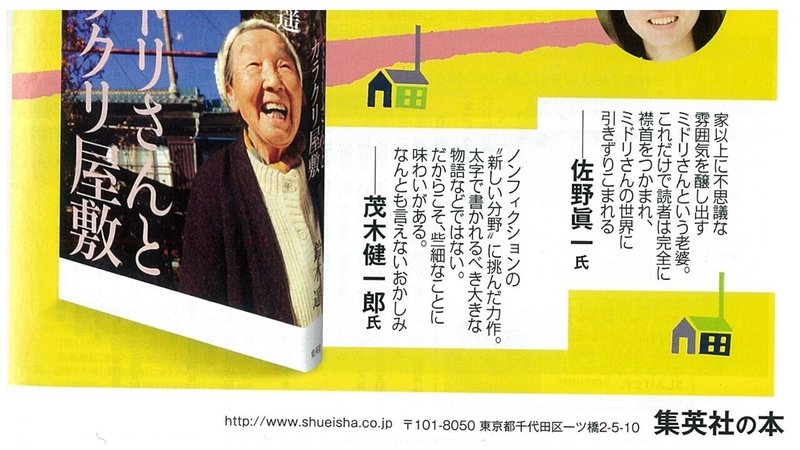

佐野眞一氏と茂木健一郎氏の選評(選評からの抜粋文)は、そのまま本の帯文になり、出版社サイドの公式文のような形で、広告など様々なメディアで用いられました。

佐野眞一(作家)「序章を読んで傑作の誕生を予感した。電信柱の突き出た家。この不思議な家に住む、家以上に不思議な雰囲気を醸し出すミドリさんという老婆。これだけで読者は完全に襟首をつかまれ、ミドリさんの世界観に引きずりこまれる」

茂木健一郎(脳科学者)「ノンフィクションの新しい分野に挑んだ力作。太字で書かれるべき大きな物語などではない。だからこそ、些細なことに味わいがある」

◇◆◇◆

広告

『ミドリさんとカラクリ屋敷』単行本の広告です。雑誌はいずれも集英社刊行。

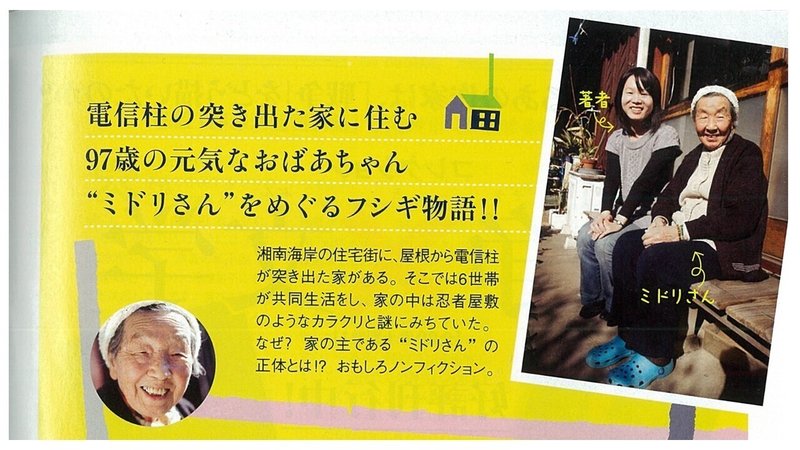

●【雑誌1ページ広告】(画像左上)

「週刊プレイボーイ」2011年6月6日発売、6月20日号(第46巻第22号)より

雑誌広告のキャッチフレーズは「おもしろノンフィクション」。

他に2011年6月発売の集英社の雑誌「小説すばる」、言論誌「kotoba」、ファッション誌「eclat(エクラ)」等に、丸ごと1ページの広告を展開していただきました。

●【雑誌半ページ広告】

ファッション誌「Marisol(マリソル)」2011年6月7日発売、7月号(第5巻第4号)より

雑誌広告はいずれも、佐野眞一氏と茂木健一郎氏の推薦文を強調し、女性読者を意識した紹介文とデザインになっています。

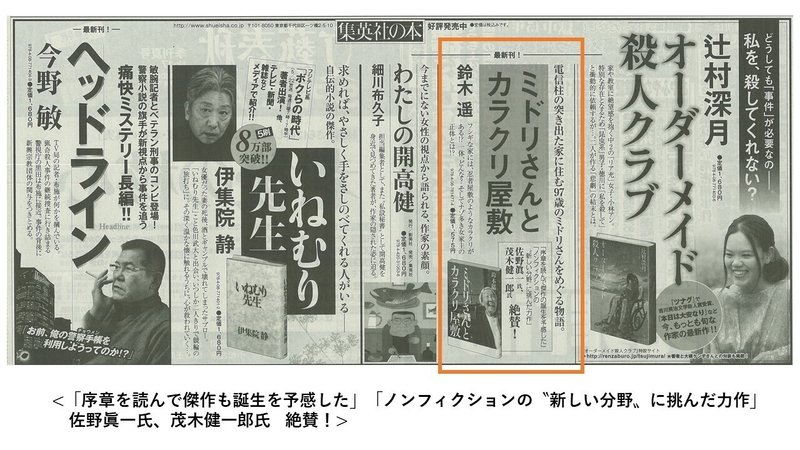

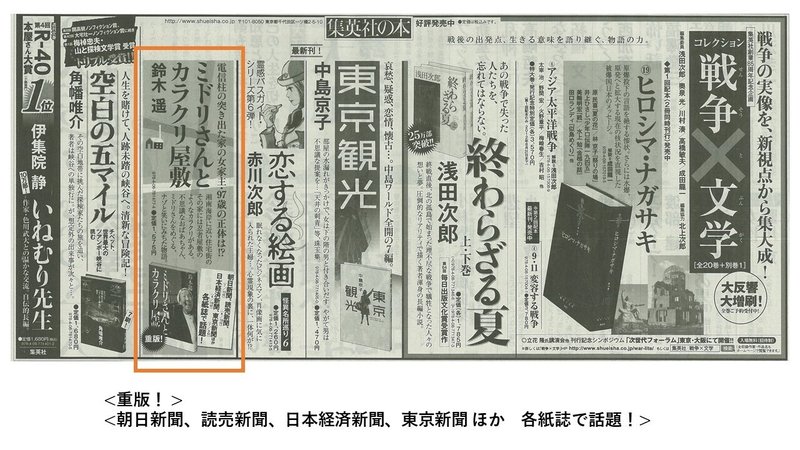

●【単行本刊行時の新聞広告】

「朝日新聞」より 東京本社版2011年5月26日、大阪本社版5月27日掲載(掲載日は地域差あり)

●【重版時の新聞広告】

「朝日新聞」より 東京本社版2011年8月6日、大阪本社版8月8日掲載(掲載日は地域差あり)

<朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞ほか 各紙誌で話題!>

ここまでの広報活動の集大成といえる、重版決定時の新聞広告です。この後、第3刷、文庫化、電子書籍化と続いていきました。

◇◆◇◆

ランキング

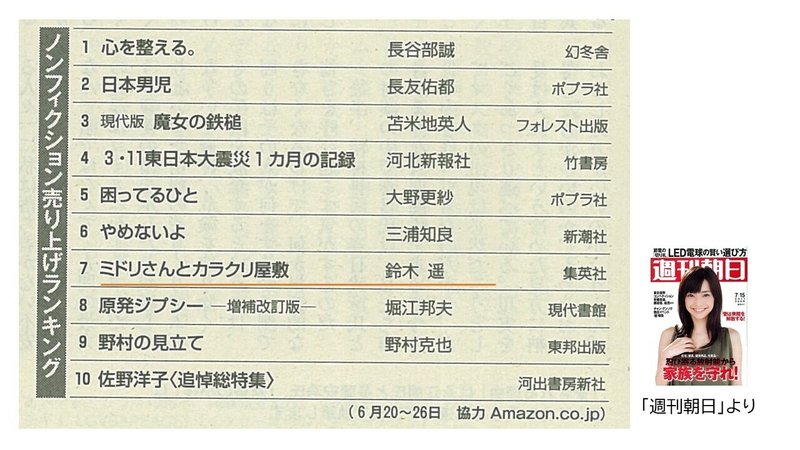

●「週刊朝日」(朝日新聞出版)/ランキング7位

2011年7月5日発売、7月15日号(第116巻第33号、通巻5079号)

本の週間売上ランキング(ノンフィクション)7位に『ミドリさんとカラクリ屋敷』がランクイン。集計はAmazon.co.jp、期間は2011年6月20日~26日の1週間。

1位に長谷部誠『心を整える。』、2位に長友佑都『日本男児』、6位に三浦知良『やめないよ』、9位に野村克也『野村の見立て』とスポーツ選手本が多くランクインしたことが当時話題になりました。

※この週の『ミドリさんとカラクリ屋敷』のランクイン(売上げ)は、6月19日に同日掲載された「読売新聞」と「日本経済新聞」の新聞書評、それと同時に「共同通信」で配信され、全国の地方紙で順次掲載された新聞書評(もう一つ加えるなら24日に「神奈川新聞」で掲載された取材記事)による効果が大きく反映されています。

●「おすすめ文庫王国2016」(本の雑誌社)/ランキング7位

2015年12月8日刊行

1年間(2015年度)に刊行された全ての文庫を対象にした、「本の雑誌」が選ぶ2015年度文庫ベストテン(ノンフィクションの部)第7位に『ミドリさんとカラクリ屋敷』が選ばれました!

2010年(最初のメディア掲載)から始まる7年越しの成果です。

◇◆◇◆

その他/自分語り

●「KBU広報」 対談

2011年、No.24

母校である大学の広報誌。一学年下の後輩が文学賞を受賞したのに合わせて、卒業生の活躍特集として、私は文化人類学式の調査手法を教わった先生を対談相手に、取材や調査、本の執筆などについて幅広く語りました。

●「日刊ゲンダイ」 コラム「読書の達人に学ぶ編」

2015年1月11日配信

読書の達人の読み方に注目! あの人たちはこんな読み方をしているのだ。ふと出合った本に感銘を受けたときは、次にどんな本を読むかで、その世界が自分の中に根付くかどうかが決まる。84人が2冊目の本との出合い方を指南してくれるのが、「次の本へ」だ。

例えばノンフィクション作家の鈴木遥氏は、10代半ばから、通るたびにポストの位置が移動している家などを観察していた。あるとき、自分と同類の赤瀬川原平の「路上観察学入門」に出合う。

――と、記事冒頭から突然、私の紹介がはじまる記事。

私が『次の本へ』に書いた読書エッセイの要約ですが、出典先で私が書いた内容とはだいぶ異なるニュアンスで記事は書かれています。ツイッターのタイムラインで流れてきた記事を何気なくクリックしたら、私のことが書かれていたので驚きました。

▼出典はこちら

●『次の本へ』(2014、苦楽堂)

日刊ゲンダイの記事に書かれているとおり、84人が2冊目の本の出合い方を指南する読書エッセイが『次の本へ』です。

84人の執筆陣を選んだ編集者の石井さんは、雑誌「プレジデント」の元編集者であり、佐野眞一著『だれが「本」を殺すのか』の担当編集者です。飲みの席で佐野さんは石井さんに『ミドリさんとカラクリ屋敷』のことを熱く語ったそうで、佐野先生がそこまで熱弁するならと、石井さんは本を手に。それが縁で、『次の本へ』の執筆者の一人に選んでいただきました。

◇◆◇◆

ここまで♯1~60を合わせて、計90メディア。

この90メディアに、その他未整理の細々した掲載紙など約10メディアを足すと、これまで私の活動や著作について取り上げていただいたメディアは「100メディアほど」になります(2020年まで)。

自ら出演したり取材を受けたり、掲載します(しました)と知らせてくれたメディアに加えて、“掲載をこの目でしっかり確認できたもの”に限定してここに取り上げ、カウントしました。

▼その他に、イベント出演もまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?