大変だ、年金だ!『はーごんまとめ』

こんにちは、はーごんです。

私は社労士勉強中、さまざまな『まとめ』を作りました。そもそも自分の頭の中を整理するために作成したので、結局ほとんど使わなかったものもたくさんありますが・・・捨てる前にできるだけ晒します。

なお、これは私のやり方なだけであって、万人受けするとは絶対思わないんです。逆に、こんなアホなことして悶えてたんだなぁ・・・って思ってもらえれば幸いです(笑)

★作成したまとめは受験勉強中に作成したものであり、内容については一切の保証をしません。こんな風に勉強してたの?どんくさくてウケる!と、ネタにするのはOKですよ。参考程度にどうぞ

年金があらわれた!どうしますか?→とにかく簡略化しよう。

社労士受験生であった私の目の前に立ちはだかる壁、年金・・・。私の場合は健保も壁でしたけど、最初に勉強した時はこんな感じでしたよ

『んー・・・全然わからん。』

上記はテキストへの書き込み。

国年第1号被保険者になれる人なれない人

簡単に見出し形式に。

詳細は本文読めよ、という事で横の空欄に記載

判例などの長い文章には絶大なる威力を発揮

そもそも、私は社労士試験を舐めてたと言いますか、こんな難しいって知らなかったんですよ!なので、テキストをまとめて適当に覚えたらイケると思ってたんです。ええ。

たくさん作ってました。

覚えることをピックアップしていった

イメージです。1周目の事です。

基本は全部簡略化。分厚い教科書を要点のみにしてました。テキストへの書き込みは最終までずっと簡略化がメイン。図にしたり、大事な単語だけを記入してパッと何が書いてあるのかわかるようにして、これだけ覚えたらいけるよね!と、思っていたんです(遠い目

健保あたりでこりゃまとめてると日が暮れるとなり、困った時だけ紙に簡略化ことになります。無駄だ、このまとめは不要だ、と思ったらすっぱりやめるのがよき。修正していけば良いかなって。

逆にテキスト書き込みからまとめに昇格したものもあります!

いや、まとめるどころの騒ぎじゃない。まず頭を整理しよう

ところが国年に至っては読んでも意味がわからん(・_・)となりまして(笑

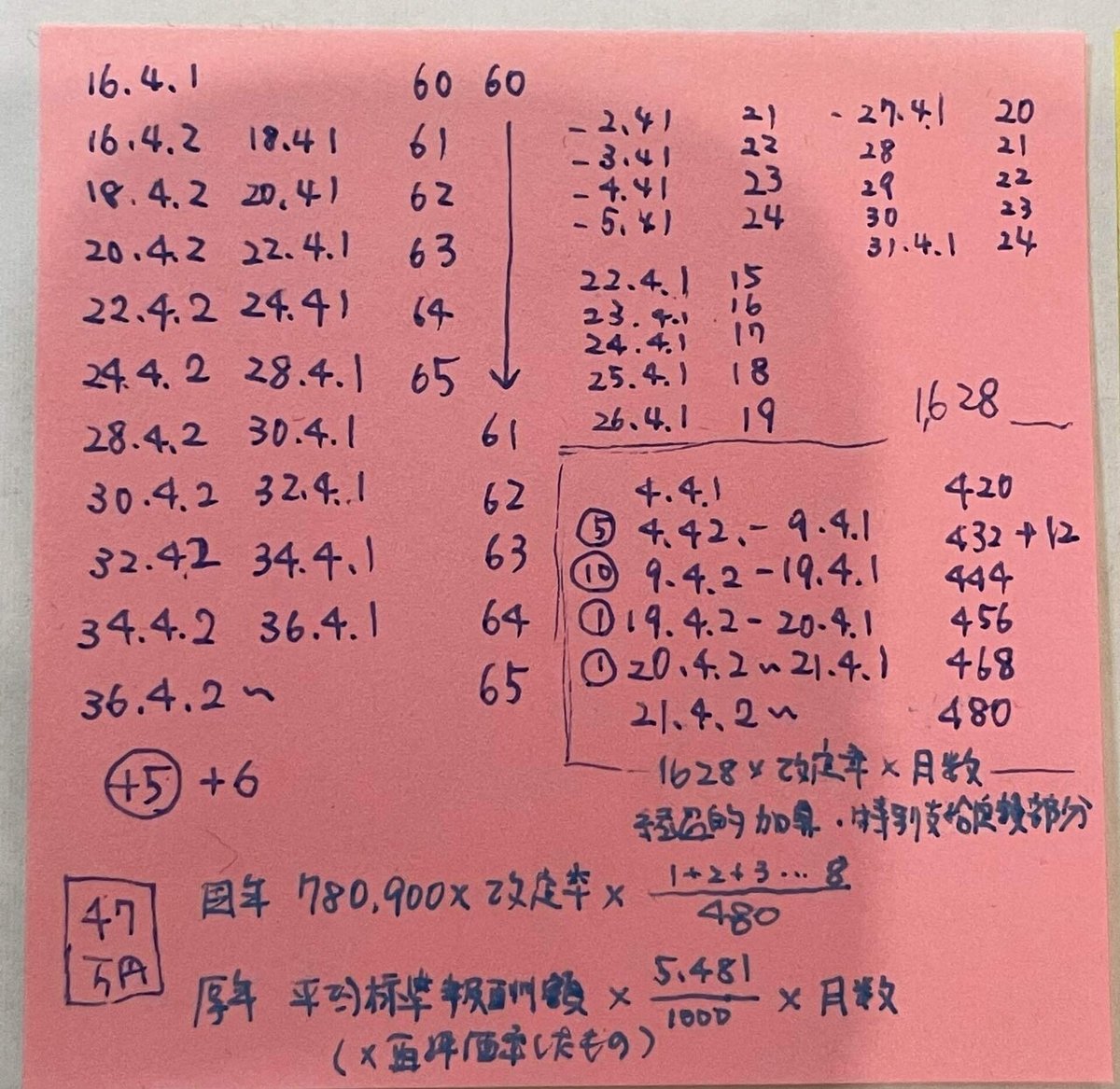

これはヤバい、頭の中を整理しよう。と書き出したのがこれ(汗

もう全然わからん、どうしたらいいんだ

という絶望感(笑

紙からは絶望しか見えませんが、実はこれによってぐっと楽になったんです。

モヤモヤしてる→頭でわかってることを書き出してみる→何が抜けてる。思い出せない→思い出せないことがテキストのどこに載ってたか確認→書いてみる→どこに書くべきかもわからない→さらにテキスト見る→近い場所に書く、もしくは新しい項目が出てきたんだと認識する→全体的に眺める→今ひとつまとまりがない→俯瞰的にテキスト見る→大分類、中分類等にわける→少しずつ細かい論点に落とし込む→→

あー、わかってないね!覚えてもない!どこ覚えたらいいかな。とりあえず数字かな、、

そして少しずつ頭が整理されていく。最初から整理して書いてた時代は終わりを告げ、モヤモヤを書くようになります。

年金なんてどれとどれが関連してる等の流れもあれば、支給要件、支給金額、例外まである。

頭で纏まってれば覚えるために書くだけでいいけど、まとまらない時は何がわかっていないのか知る。そのために書き出してました。

まとめの基本は『自分にとって最低限、大切な情報』知ることだった。

私は4か月で記念受験してます。一応、ある程度は問題解けるようになってお試しした方が今後のためにもいいよね?なんて思って、試験前1週間程度のお盆休みに全く理解できない年金科目を再復習しようと思い立ちます。

本当に最低限、記憶しよう、なんとかしようともがく私。(無理でした)

たった以下一枚のまとめなのに覚えるのが苦しかったのも事実。しかしこのまとめで、ぐっと年金に近づけたのも事実です。

でも!最低限これだけで択一厚年4、国年8取れたんですよ!基本がいかに大切かという話!!(テキストと講義が優秀だったと言う話ですけどね!)

1回目のモヤモヤまとめから随分成長してるのは、頭の中がそれなりに整理されているから。自分が覚えるべき事を単元ごとにひとまとまりにしながら書いてました。

1周目に作成した悲しい内容を一枚ずつ見てみよう

ほんとね、私、苦しかったんだと思う(笑

みたいな内容。細かい論点全無視!(笑

下は加給年金と振替加算のもらえない条件。

子供の障害が後から発生でも支給OKという

労災との論点違いでかなり悩んだ形跡あり。

特例のみは救済ありってなに(笑

多分、振替加算の特例の話かな?(汗

なんで国年と違ってこんなにややこしいんだ!

と、絶望していた記憶です。

覚える事多いもんねぇ

ほんとギリギリまで攻めてるなぁ、私(笑

今見ると、本当に最低限記憶しようとしていた

ってのがよくわかってなんだか愛おしい。

遺族厚生年金を一枚にまと、、まと、、、めぇ

大事な事結構まとまってません?

酷いながらもちょっと自分に感動することも(笑

最初は上の細い紺色文字だけ。

生年月日だけ見て対象か対象外かパッと判断するには勉強時間足りんわ!!

と思ったのを覚えてます。

表がないと、問題が解けなかった。

→慣れてきたらこのまとめから卒業です★

いうて、コレ覚えなくてもなんとかなるよね(おい

何故か頭で整理できてた障害年金ルール

わかってるうちに書いたもの。

さらに厚年もそのまま3級足せばいいんじゃ?

と、ずーっと書き足して使い続けていました。

このまとめに関してはホント

はーごん史上最高の障害まとめとして

深く私だけの心に残るのでありました(笑

たまに自分でも驚きのポテンシャルを発揮することがある。

多分全ての人がそうであるように、思ったより早く走れた!とか、思ったよりスラスラできた!ということがあると思います。頭の中を整理して記憶していると、ある時突然

これと、これは仲間?

これと、これは似てるが別物?

と思いつくことがあります。まとめてると、モヤモヤが突然晴れることも、あるんです。これ、わかったかも!?と言う感覚。教科書に載ってるより遥かに大切な、自分だけの理解した感覚。できれば何処かに記録したいですよね!その感覚、二度と思い出せないこともありますので!

究極の自分専用まとめです。

勉強が進んだ直前期だからこそ

ちゃんと単語書けないと

選択式でやられる。と思ったワケです。

気になった時が、まとめどき。

自分の好きにしたらええんです。ええ。

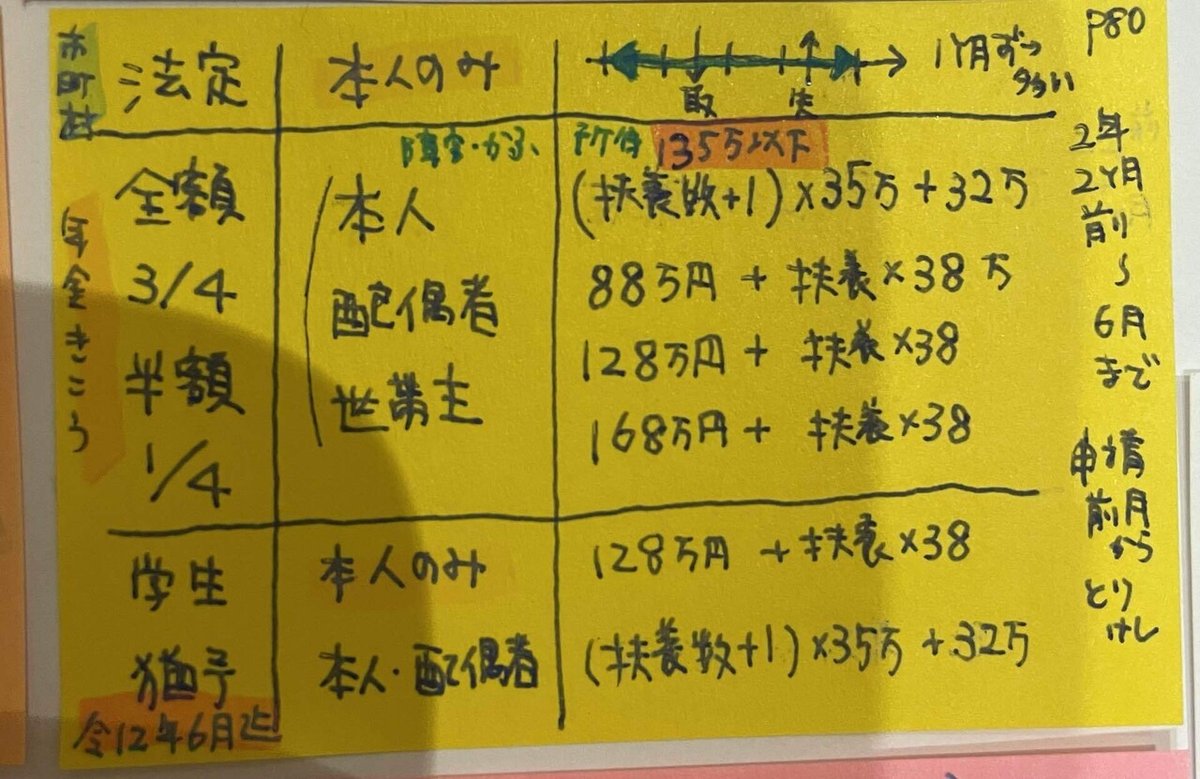

ただ頭が混乱するから書いただけのまとめ。

こちらは初期から書きだしたものの

似た単語多過ぎてスペース不足となり

大きな付箋に書き直しました。

ページ数書いておくと詳細知りたい時

すぐ確認できて便利!詳細は見に行けばよい!

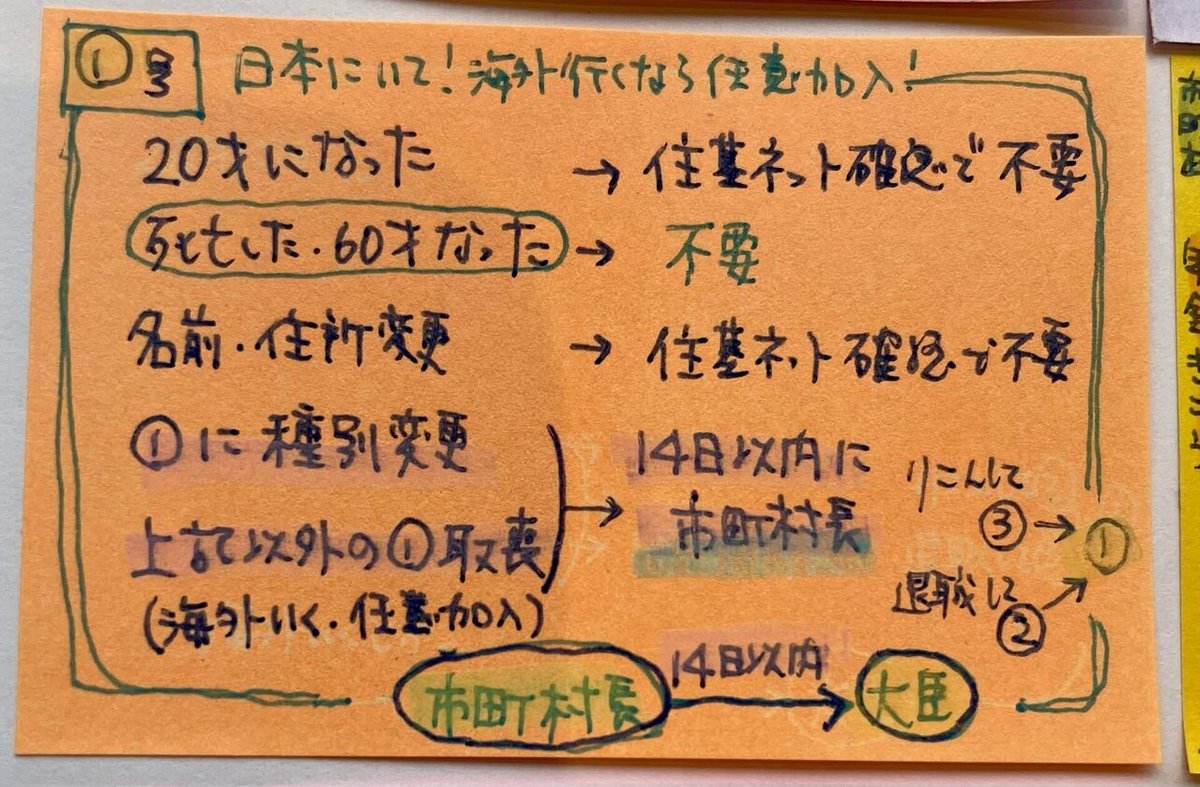

見出しを整理し、一つにまとめる

慣れてくると条文を自分なりに表にしたりするようになりました。

覚えやすくする為のまとめ。

①モヤモヤ

②最低限の書き出し

③まとまりを作る

④自分の理解しやすいようにまとめる

⑤書き足し、余分を削る

そうして出来上がったのがこんな感じ。

自分だけのきめごとを決めて書いてました。

自分なりの略号も自分だけのまとめだから

誰にも文句言われない(笑

いつまでに誰に届けを出すのか?

何ページにも渡って記載されてる事を

いつでも見れるようにまとめておきます

そのうちまとめだけを持ち歩くのに使って。

付箋なら移動も楽ちん。

ただし粘着力は強がオススメ

まとめておけばいつも手元に置いて、

いつでも暗記が可能

複数の情報を覚えやすいようにまとめてた

結局は私がわからなかった所はどこなのか?を晒してるだけなんですけど、年金は国年と厚年で絡んでる部分が本当わからなくて。なので、結論どういう意味ですか?って頭かかえて理解できた時にわかったところまでを書いてました(汗

紫のは選択対策で言葉覚える目的なので超直前です。

3周目くらいから慣れてくる

何周かテキストまわしてると、疑問点も変化してくるみたい。厚年中に、そういえば国年どうだったんだろう?みたいな事になって、同じような内容を国年と厚年の両テキストに貼り付けてました。

ページバラバラに書いてあることを

いつでも見れるようにしただけなんですけど

覚えられなくて何回も確認しました(泣

ってなりました。。。

右のはテキストの見出しにしてたものなどを

手元に置きたくて、見出しを剥がしました!!!

この時の自分はかなり混乱してたのです!!

似てるけど違うことが沢山出てくると

それは前の教科にあったのかなかったのかも

わかんなくなっちゃって!

他にももう少し後期のとか沢山あるので別にあげていきますが、私が懐かしいだけの資料なので!!興味ある人はどうぞ★

最初にも書きましたが、内容については一切責任とれませんので、眺めて笑うだけにしてくださいね!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?