竹ノ内の楽しい免疫学入門(4)

指揮系統の要;T細胞

さて、樹状細胞が末梢から情報を運んで来ることはわかりました。前記のように樹状細胞はB7という警報を鳴らしながら「侵入者はこいつです」とMHCのお皿にのせて抗原を恭しく提示しています。誰に提示しているのでしょう?今度は抗原を提示される側、T細胞の方を見ていきましょう。

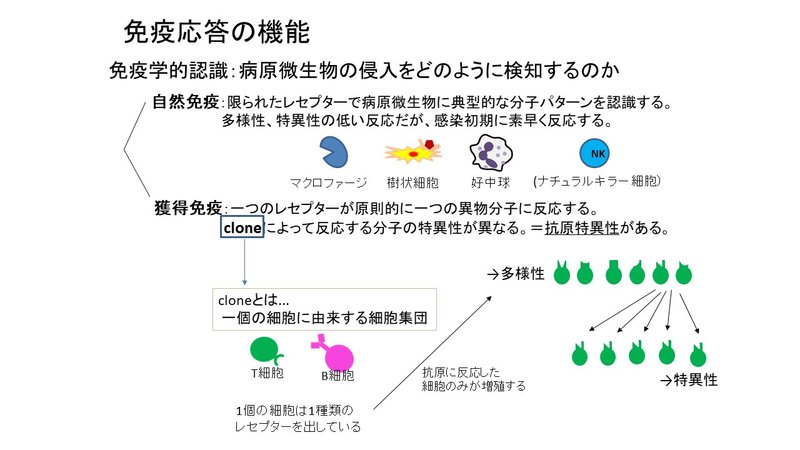

今までに登場した貪食細胞は自然免疫系の細胞ですが、T細胞は獲得免疫系の細胞です。自然免疫と獲得免疫の違いは何でしょうか。それは抗原特異的に反応するか否か=抗原特異性があるか否か、です。

T細胞は細胞表面に抗原を乗せたMHC分子に結合するT細胞レセプター(TCR)を発現していますが、一つのTCRが認識する抗原は原則として1つだけです。先ほど例に出したDRにcollagenⅣのエピトープを乗せる例でいうと、DR15に乗ったワイルドなホットドッグに飛びつくT細胞はDR1が同じエピトープを提示しても見向きもしません。ですが、T細胞は体の中に1つしかいないわけではありません。ワイルド好みのT細胞もいれば上品に溝に収まったホットドッグが好きなT細胞もいるので、DR1で提示された抗原は先ほどとは違うT細胞が見つけて認識してくれます。1種類のレセプターを発現した1種類のT細胞を1cloneと数えます。極端ですが、一人の人の体の中にT細胞が2個しかない、という状態を考えてみましょう。先ほどの例で説明すると、T細胞の絶対数が2個しかなくてDR1+coll.ⅣにもDR15+coll.Ⅳにも反応できたら2cloneのT細胞が存在することになります。T細胞が2個でDR1+coll.Ⅳには反応したけれどDR15+coll.Ⅳには反応しない、というときはDR1+coll.Ⅳに反応するTCRをもった1cloneのT細胞が2つに増殖した、と考えるわけです。1つのT細胞は1つの抗原にしか反応できませんが、体の中には常時100,000clone位のT細胞が待機しているので、一生涯にわたって未知の病原微生物が侵入してきても大体反応できるT細胞がいます。一人の体の中にそろっている様々なT細胞cloneの1セットをT細胞レパトア(repertoire)と呼びます。

なぜこれほど多様なTCRを作り出すことができるのかは、長らく免疫学の謎でした。体は実に巧妙な仕組みでこれを解決しているのですが、それに関しては後述します。ここでは、様々なcloneの中から樹状細胞が適切なTCRを持つT細胞を活性化するところをみていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?