熊本~阿蘇~竹田

閏三月二十六日 昼前、隅田敬治と共に清正公(加藤清正)の廟を拝しました。「非常に広大。礼拝者で満室だった。清正公の威徳を想うべき」雨が激しくなり、岩崎弥太郎は一人で木下宇太郎先生を尋ねましたが「不遇」。塾生と話をして宿に帰り休んでいると、木下塾生が三、四人訪ねて来たので、酒を振る舞って夕方まで談話しました。

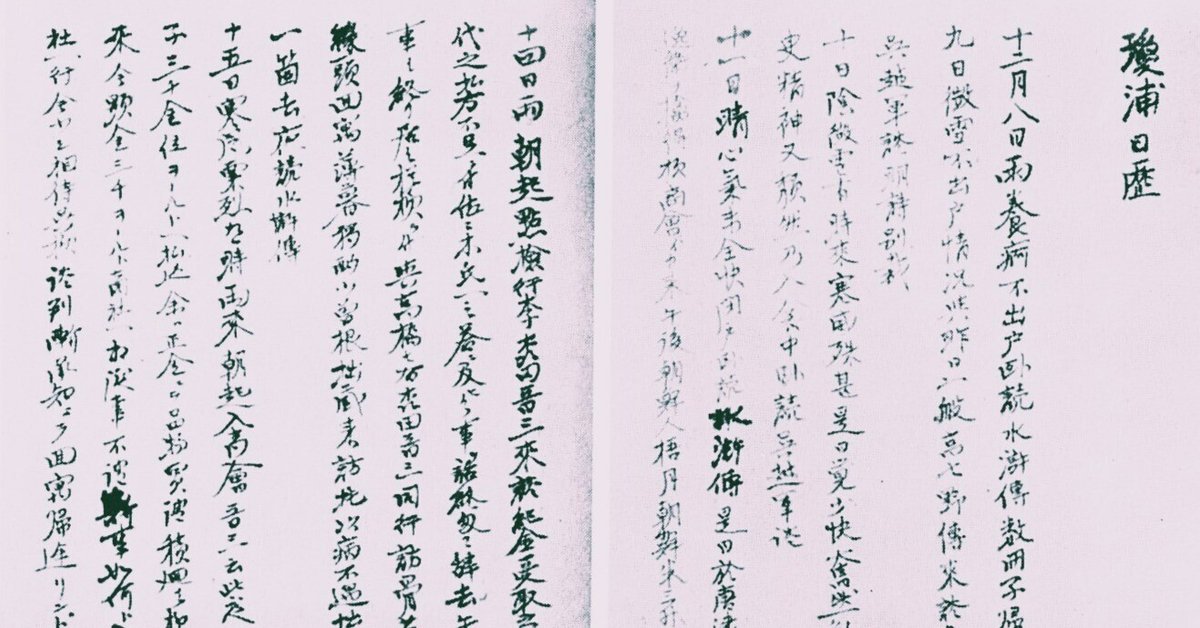

二十七日 朝八時過ぎに出発。市街の外に出ると、街道は「老杉」の並木道。空が開けると、遠山が四方を囲んでいるのが見えます。大津から谷川に沿って進み、小村の茶店(「不潔甚だし」)で食事休憩、竹の編み笠を買いました。登り坂になり、険しい山道を進む内に「阿蘇山が厳然とそびえ立つ」日暮れ前に内之牧に着こうと「奮然」と歩き、夕方に到着。「甚だしく疲れた」宿で「隅田と小酌、酒の味が甘く満喫」日記を書こうとしたものの、いつの間にか夢の中に。

二十八日 日の出後に出発。緑の阿蘇の麓、滴るような靄をついて進みます。坂奈志の関所で役人に手形を見せて通り、登り坂にかかるとゴツゴツした岩の山道が屈曲していました。弥太郎は竹田で岡林常之介なる人物に再会しようと道を転じ、渓谷を下に見つつ「甚だしく疲れたものの奮然」と歩きました。隅田は「足痛で急歩できず」、弥太郎は一人で先に進んで岡林を訪ねました。

「岡林は余の声を聞いて躍然、驚喜した」通り一遍の挨拶などせず、一目で互いの友情を察します。「相携えて」市街に入り、投宿。この後、遅れて来た隅田との行き違いがあったものの、無事再会。夜、岡林が来たので「酒を命じて痛飲、愉快甚だしく興が尽きなかった」

二十九日 「岡林が今日は滞留してくれと申すので朝から酒を飲んだ」この間、弥太郎は下許武兵衛への書を認め、岡林に託しました。夜まで飲み続けた挙げ句、岡林の頼みに応じて枕を並べて寝ました。「隅田が宿の下婢を愚弄ったのもまた一況。夜、雨」

三十日 「早起きして温酒で常之助と対酌」岡林が別れを惜しむ内、昼前近くに。隅田は早く出発したいと苛立ち、弥太郎もそろそろ出かけようと思いながら、岡林の情も「割愛」できません。岡林は今夕も留まってほしいと頼みますが、隅田が先発したので弥太郎も「やむを得ず」出発。岡林は涙ながらに弥太郎に付き添い、橋のそばで一緒になった隅田を説得しようとしたものの、隅田は「留まる気色なし」

岡林は弥太郎の影が見えなくなるまで立って見送ります。「また厚情なり」「雨がひどく、孤傘衝雨、一路山を渡り谷を越え」休憩を取らずに進んで、犬飼という山間の小村で宿を取りました。「隅兄と対酌、喫飯」。夜明けまで一睡。「夜、雨音がさびしく聞こえた」

<文人 岩崎弥太郎> 記述から、行く先々で、弥太郎が一廉の文人として遇されているのが伝わって来ます。熊本では同道した士人に揮毫を求められ、木下宇太郎の門下生が数人、わざわざ弥太郎の寄宿先を訪れています。長崎に来る道中でも、出張先の大村でも、弥太郎は同様に迎え入れられています。弥太郎の長崎出張自体、土佐藩の重鎮吉田東洋が弥太郎の才を見込んでのことでした。若い弥太郎が文人として評価を得ていたことは余り触れられないので、記しておきます。

なお竹田で久闊を叙した岡林常之介は土佐鎌井田の人で、征西雑録安政六年十月二十二日に「長崎遊学して留守」と出ていました。なぜ竹田にいたのかは不明です。私は江戸の安積艮齋塾での同窓と推察しましたが、そうとは限らず、ただどこかの学塾で弥太郎の机を並べたことがあり、長崎に留学できるほどの秀才であったことは確かと思われます。両者とも、優秀な同窓との再会を喜んだのでしょう。(5月30日記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?