太田南畝の努力と蜀山人のセンスと

2023年5月某日

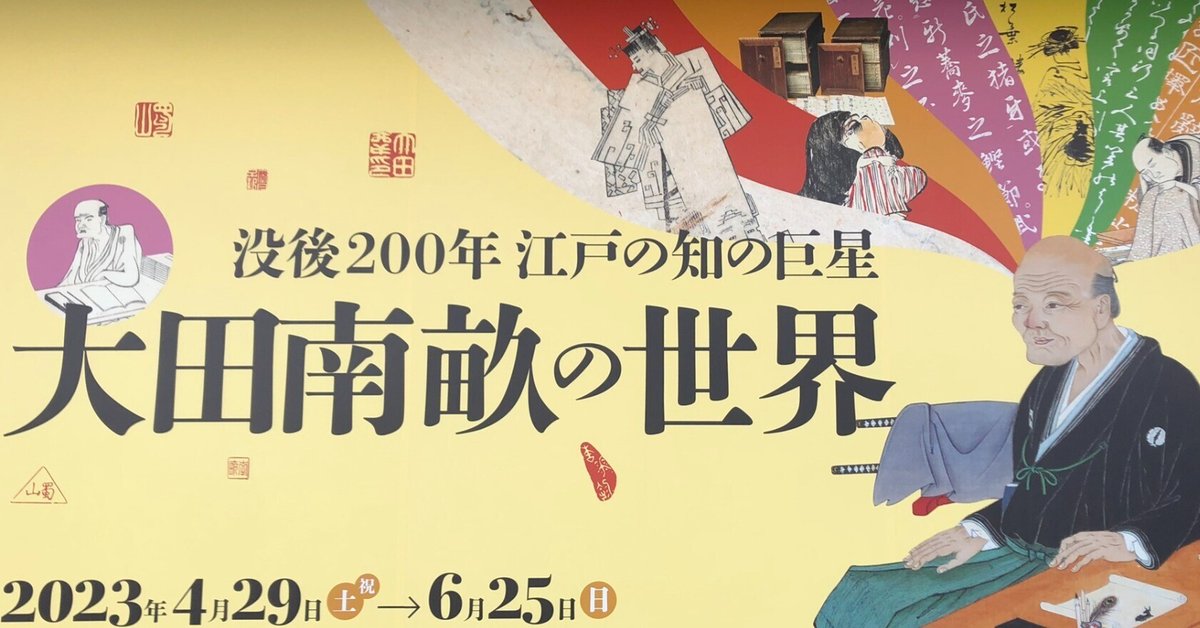

没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界

たばこと塩の博物館

太田南畝。

またの名を狂歌の名人・蜀山人。

当時の文化人界隈でかなり重要なポジションにいたらしい。

平賀源内、山東京伝、蔦屋重三郎、喜多川歌麿に葛飾北斎や鳥文斎栄之など、第一線のクリエイターたちと交流していたとか。

と同時にきっちりお仕事もこなしていた。

きっちりどころか低い身分ながらも幕臣として働き、結構有能だったとのこと。

仕事もプライベートも充実しまくりのできる男・太田南畝/蜀山人。

今に生きる私たちから見ても、理想的な生き様だわ~とちょっと惚れなおした。

と同時に、なんで今まであんまり知らなかったんだろう?

という気持ちを抱きつつ、その足跡をチェケラ!

第一章 南畝の文芸

第二章 情報編集者としての貌

第三章 典籍を記録・保存する

第四章 歴史・地理を考証する

第五章 公務に勤しむ

第六章 同時代の証言者として

第七章 雅俗の交遊圏

南畝とたばこ屋

上記の展示構成だけでも、その活動範囲がうかがえる。幅広い。

狂歌をひねり出すセンスとか、まじめに仕事をする姿勢もさることながら、

その時代に起こった事件にも敏感に反応して、書物に残していったっていう功績が大きかったかと。

「寝惚先生文集」

書きためていた狂歌をまとめた19歳の処女作。これが大ヒット。

この出世作のインパクトは相当大きく、南畝の肖像画は居眠りしてるのが多い。

まあ、そうなっちゃうかな~

でも大ヒットの呪縛に捕らわれて…ってところがまったくなさそうなのが、いいなあ。

「一話一言(いちわいちげん)」

江戸時代を代表する随筆らしい。南畝が実際に見聞きしたナマの情報を書き留めたもの。

歴史の教科書には載ってない、日常のできごとが今に伝わるものに。

宝合(たからあわせ)

テキトーな品を持ち寄って、ありもしない由来を言い合うお遊び。

なにそれおもしろい。図録まで作成する力の入れよう。

本気でふざける大人たち、いいなあ。

鋭い視点と豊富な知識で世の中へゆるくツッコミを入れる狂歌の名手。

本歌をいじって洒落のめすってことは、そもそもの知識と教養があるってこと。

ネットもSNSもなかった江戸時代に「知りたい!」とか「分かち合いたい!」っていう気持ちで、いろいろ広げてつながっていったのね~って思うとホント感心する。

数え年46歳で幕府の人材登用試験に合格。すごい勉強してたってことよね。

リスキリングも先取りしてた!?

で地方赴任も経験しながら、バリバリお仕事していたらしい。

ちなみに大阪銅座へ赴任したことがきっかけで、銅の別名「蜀山居士」をもじって「蜀山人」と名乗るようになったとのこと。

タバシオらしく、たばこ屋とのコネクションが紹介されている。

特に平秩東作(へずつとうさく)がかなり興味深い。

南畝の「寝惚先生文集」を世に出したり、平賀源内とマブダチだったり、浄土真宗の異端の一派に潜入したり、蝦夷地探索に出たり。

って好奇心の振り幅がすごすぎるわ!

残したものが多すぎて、そして一見地味な資料だったりするので、展覧会としてまとまって見られる機会は少ないと思われる大田南畝/蜀山人。

今回の展覧会は彼の軌跡のイントロダクション的な感じで捉えている。

気になる人としてこれからもウォッチしていこう。

次の次の大河ドラマは蔦重が主役らしいので、ちょっと出てこないかな~と期待。

それでなくても期待が膨らんでる。西洋とか近代の価値観が入ってくる前の、江戸文化のおもろいところを感じたいわ~

戦国時代はもう食傷気味…

3階のミニ展示室にて、幕末から昭和(の戦前)までに刊行された南畝にまつわる出版物が展示されている。

オール蜀山人名義。人気あったんだなあ。

なぜか紙芝居まで。事実かどうかは知らんけど、南畝ならこんなことあっただろうな~ってエピソード。

なんか一休さんみたいなイメージが確立されてた?蜀山人伝説。

っていうところも含めて、おもしろい人だなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?