持ってるだけでウキウキしちゃう袋物

2024年5月某日

時代とあゆむ 袋物商 たばこ入れからハンドバッグまで

たばこと塩の博物館

袋物、と聞いて思い浮かぶのはまず巾着。

個人的に巾着バッグが気になっているところ。

あるいはポーチ。

ポーチはいくつあってもいい、と思う。

以前煙草を吸っていたときは、煙草を入れる用のポーチをいろいろ持っていたなあと思い出す。

その時々の気分で使い分けてたなあ。

ということでタバシオによる袋物の展覧会。

煙草はもちろん、貴重品や懐紙などを持ち歩くのに必需品だった袋物。

日常的に身につけるもんだから装飾に凝っちゃって、さまざまに意匠を凝らしたおしゃれアイテムに。

その気持ちわかるわあ。そりゃあそうしたくなるってもんだわあ。

時代の移り変わりとともに形をかえつつ発展していった袋物。

『日本囊物(ふくろもの)史』なんていう通史が出版されるまでに。

当時の人たちの袋物への想いをジンジン感じながら鑑賞したのだった。

I 出かけるお供に袋物

倭健命(やまとたけるのみこと)が火打石を入れるために袋を持っていたそうな。

すごい遙か昔からはじまりつつ、なんやかんやで煙草の伝来がターニングポイント。

江戸幕府が「贅沢禁止!」とツッコミを入れるくらいにまで素材や細工に凝りまくったのだった。

その気持ちわかるわあ。

根付との組み合わせもセンス出るよね

右:留め具のデザインがおもろい

クラッチバッグの元祖のような紙入れ。

そういえば子どもの頃、ポケットティッシュ入れを作って母親にプレゼントしたことがあった。

ずーっと使ってくれてたなあ…

伊勢の名物壺屋のたばこ入れをちゃっかり宣伝する東海道中膝栗毛

火の用心の方は、松浦武四郎が持ってたのを思い出す

II 見どころだらけのたばこ入れ

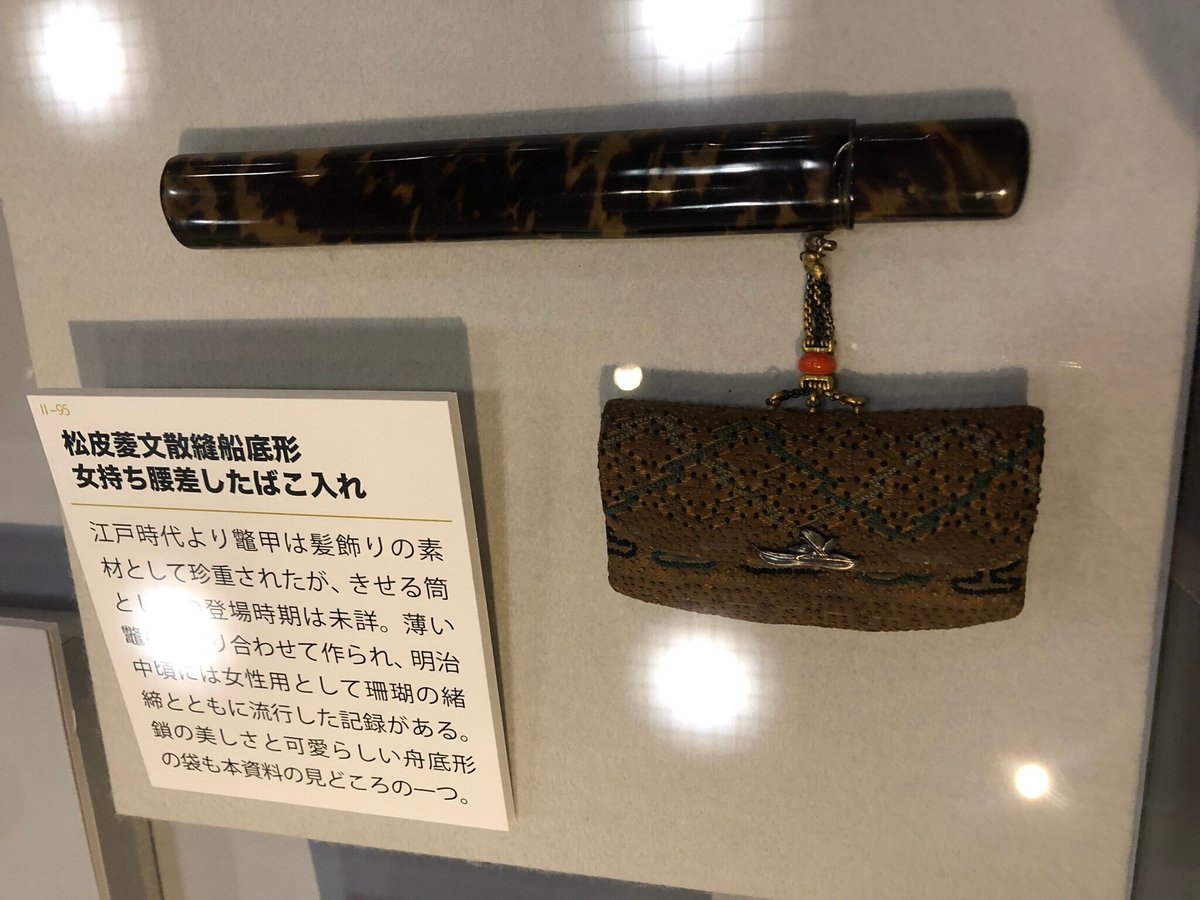

たばこ入れ本体の素材、金具、きせる、根付の各アイテム。

金工や漆芸、革加工などさまざまな工芸の技。

そこで袋物商がお客のためにトータルプロデュース。

明治になると刀関係の職人たちが袋物を含めた生活用品のジャンルに進出。

「見て楽しむ工芸品」としての黄金期を迎えた袋物なのだった。

いや~ホント装飾の技と組み合わせのおもしろさに感心しっぱなしだったよ。

兎の根付にキュンキュン

本体の布、金具のモチーフ、根付、腰差し、つなぐパーツ。

ニヤニヤしながら組み合わせてるんだろうなあと想像。

【八代目桂文楽旧蔵コレクション】

III 時の流れと袋物

紙巻きたばこが普及すると形も変わっていく。

【山本コレクション】

幕末に開店した山本袋物店がルーツのヤマモト鞄店。

タバシオがそのコレクションを受贈した。

金具のパーツもまとまっていて興味深い。

ほえ~こんなアイテムがあったんだねえ~着物ならでは

よくぞ残ってくれましたって思う

IV 袋物商による袋物史

『日本囊物(ふくろもの)史』

今回の展覧会の章立てはこちらに基づいたもの。

日本橋の袋物商イセダヰの代表社員・井戸文人(いどぶんじん)が、いろんな人からのリクエストにより編纂した袋物の通史。

【人気芸者のたばこ入れ 吉住はまコレクション】

3階コレクションギャラリーにて。

琵琶の名手の赤坂芸者のはま姉さん。

愛煙家で自分好みのたばこ入れをたくさんあつらえた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?