時をかける戦場にかける橋

Kanchanaburi

「ある人の眼には存在するかに見える、東洋と西洋の間に横たわるいかんともしがたいギャップは、おそらく、眼の錯覚以上のものではあるまい。

…おそらく、表面的にはきわめて相違する敵同士のそれぞれの行動は、実際には単に、同じように意味がないのだが、同じ精神的現実の異なる現われでしかなかった…

ピエール・ブール『戦場にかける橋』

☆

夢を見ていた。夢を見ていれば幸福であった。

…

…過去と現在との中間の混沌とした景色の中にぼんやりとかすみ始めていた。心地よさが

遠のく。

…そして今日も変わらぬ現実の臭いを、ここタイの国の密林にいる私の、日本兵に捉えられた戦争俘虜の身の私の現実の臭いを、感じだしていた

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

☆

…一九四三年元旦明けから、シンガポール駅頭で、タイ国へ輸送される捕虜を見送り、輸送業務の通訳をした。これが私と泰緬鉄道およびそこの捕虜たちとの最初の出会いである

永瀬隆『「戦場にかける橋」のウソと真実』

Railway

…やがて列車がクワイ河鉄橋にさしかかると、列車の通過音がいちだんと高く、鉄橋を渡る轟音が河面をわたり、二キロ足らずの枕許までひびいてくる。

するとふしぎにも、だれもが眼を覚まして、その音を聞いているような気がしたものである。

カンチャナブリーのタイの住民も、日本軍も、収容所の捕虜たちも、みなそれぞれの思いを抱き、息をひそめてその音を聞いている気配がするのだ

永瀬隆『「戦場にかける橋」のウソと真実』

Death Railway

「…私たちは決して自ら進んで働いたことはなかった…

…私たちは銃剣の先端でこづかれ、竹の笞のうなる下で働かされていた。そしてどんな危険を犯してでも、工事を遅らせるため機会さえあれば作業のサボタージュを実行していたのである…」

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

ROMUSHA帰りのバスまで45分

「…工事完成の動力源として日本軍が持っていたのはただ人力である。人間の肉体は安価だった。肉体労働者の数はあとになってさらに増加した――すなわちビルマ人、タイ人、マレイ人、中国人、 タミル人、ジャワ人などが動員された。総員は六万人を下らなかった。E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

⭐︎

…労務者たちは死ぬとすぐその場所にそのまま埋められたり、クワイ河に投げこまれたり、コレラで死亡した者たちは、丸太のようにつみ重ねられて焼かれたとか。…草ぼうぼうに放置された労務者墓地を眺め、「いかにも日本軍らしいやり方ではある」と皮肉をこめていっていた

永瀬隆『「戦場にかける橋」のウソと真実』

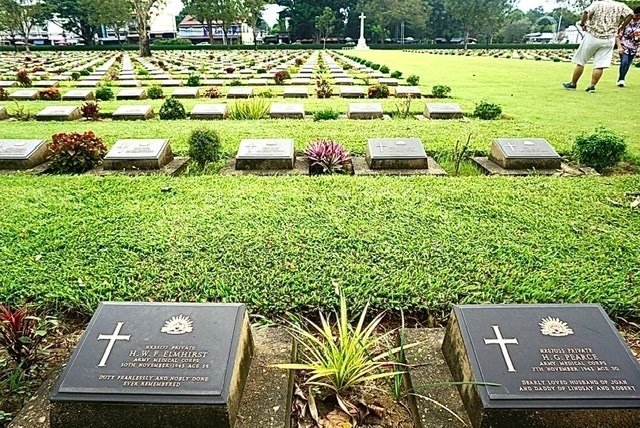

War Cemetery

帰りのバスまで30分

「…私が一生をかけて自分自身を裁くことになったのが、連合軍捕虜墓地捜索隊への参加だった…

…この墓の捕虜は、二年有余もこのようなジャングルに眠っていたのだった。その地面の上には、三メートルもあるパパイヤの木が生えていた

…きれいに整備された墓地に入っていった私は、あっとその場に釘づけになった。

あまりにも数の多い十字架の林立が、目に飛び込んできたからだ。その迫力に圧倒された。

眼前にワイドに重なり合った多数の白い十字架が、私に向かって殺到してきた…

永瀬隆『「戦場にかける橋」のウソと真実』

JEATH Tamkarasea cave

帰りのバスまで15分

「…ここでは他人への配慮はまったく消えていた。人間の人間に対する関心は吹きとばされてひとかけらも残ってはいなかった。

…戦争の勝敗、収容所生活の将来に対する希望もなく、ただ自分だけが生き残ってゆくこと以外、何ひとつ人間にとって重要なことはなくなっていた。

私たちはいわばジャングルの掟によって生きていたのである…」

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

Library Mission Possible

なんとかバスに

「…何かを学びたいという欲求が自然に昂まっていったのである。そして、その欲求が「ジャングル大学」を創設した。

…図書館も生まれた。それは巡回図書館である。建物もなく、貸出し規則もなかった。

「実行すればいいんだ――ただ、それを実行することでできるんだ。おれたちはしゃべりすぎるぞ…

…そこでは、おれたち人間は平等だなんて誰も言わねえーただその平等を実行してみせてくれる。…ひとはそれを実行してるんだ。平和について吼えたてたりはしてない…」

…「すべては不可能です―完全に不可能なことです」

イングランド生まれの声だった…

「…お前さんは、そいじゃあ不可能であったほうが都合がいいのかい…」

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

Art and Life

今回行きは電車でしたが、バスの方が乗り心地良かったかも?^_^

「…芸術へこころを向けるようになったのは何も私たちが戦争俘虜でなくなったからというわけではない。

…展覧会場における鑑賞者の最初の反応は、私たちの中にこんなにも人材が揃っていたのかという驚きの声であった。

…私は周囲の聴衆の顔を見た。胸の想いがいま翼をひろげ、私たちを閉ざしている竹のカーテンを越えて、遙か大空を翔けゆくのがわかった。

…その役者はただ単なるアクロバットではなかった。

…彼の動きを追っているうちに観客ひとりひとりの胸には、人間が生きているとはどういうことであるか…

…生命のパン種はこうしてふくれあがっていった。いまや私たちの精神は、しっかりと武装されていた…」

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

Building the Peace Bridge

「…敵味方―というと大げさだが―の反対を押し切って、クワイ河まで和解に来たかいはあった。あの感激は、忘れられない。

全員が憎しみを棄てて、怨みをクワイ河に流した。

…この感動と気分の高揚に身をまかせて、みんなカタコトと三〇五メートルのクワイ河鉄橋の踏み板の上を歩いて、往復した…」

永瀬隆『「戦場にかける橋」のウソと真実』

Dived and Broken World

「…私たちは平和な世界に帰還してきたのだと考えていた。ところが実際は、その代わりに、次の戦争に対して準備中の世界に帰っていたのだった…

…誰もが安定感を求める世界に変わってしまっていた。それは夜になると鎮静剤、朝は興奮剤の生活に戻ることを意味していた…」

E・ゴードン『死の谷をすぎてクワイ河収容所』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?