2022年 お気に入り音楽を振り返る①

2023年が幕開けし、すでに10日ほど経過しようとしてる。

2022年聴いたアルバムの中からお気に入りとなったモノを何点かここで挙げておきます。

例年なら「20XX年のベストアルバム」という言い回しをしてましたが、どうも近年はこの表現がイマイチしっくりせず「2022年のお気に入りアルバム」とすることにした。

2022年、新規で聴いたアルバム数は1,326枚。

■ Torben Snekkestad, Soren Kjargaard / Another Way Of The Heart [2022, Trost Records]

コペンハーゲン在住の2人、ノルウェー人サックス奏者Torben Snekkestad、デンマーク人ピアニストSoren Kjargaardによるデュオの作品。この世に存在する美しく逞しい事象という抽象的なモノって、音で表現するとこういう形になるのだろうか。それは環境であり、自然であり、生きてる生活空間だったり。癒し音楽や環境音楽は都合のいい部分を切り出して表現する演者の自己満足なモノだと思っている。本作品との違いは切り取られていない妙な生々しさを感じとられたのだった。聴いている私自身が音の気張りを受け取ってしまい身体に疲労感が出てくる。音圧ではないが「圧」に似た何かなのか。でも苦痛には繋がらない。あまり体験したことのない不思議な感覚。ピアノ線をなぞるような金属の擦り音が持続/ウネリ/重畳により耳障りでかつ不快を感じるギリギリ直前まで空間を満たそうとすることで逆に聴き心地よさに変わる絶妙さ。それに呼応するかのように、管という金属を擦りながら滑り落ちる吹息によるガサガサした雑音、息量が細く長く定時間続き、聴き手の私自身がその演奏体験に寄せられてしまい脳内酸欠状態になるが故の辛さ。金属の擦り音の手法は異なるもののの双方が近しい環境音を創出し競合し融合するムーブメントに対し、音の錬金術のような感じにゾクゾクさせられた。

アルバム全体が静的で音の派手さはない。しかし「音圧と長さと厚みと質感を制御し維持し重ねられ続け」た結果の音から想像したのは、地層が時代経過と共に幾層にも積もり今の高さがあることが断面から推測できるが、そのそれぞれの時代の地表から見える景色も空気も違うのに今立ってる位置は同じという時間軸(時代軸?)の感覚を得た。(伝わりますかね…苦笑)

この作品からは物語的なモノは感じなかった。破壊とはいかなくとも何かにより崩れたり乱されたり汚染が侵食するし発展繁栄もしてる、あくまで自然発生的な現象を表してるような。

一度聞き終えた後に改めて確認した詩的な各曲タイトル。ふむふむ、なるほど、でもある。

彼らはThomas Stronen(dr)を加えたトリオ The Living Roomで2014年に来日。そのときは緻密でユニークなインプロ演奏で面白かった思い出があり、その延長線上の作品だと思っていただけに、別次元の作品が出てきたことはいい意味での裏切り。圧倒的な1枚でした。

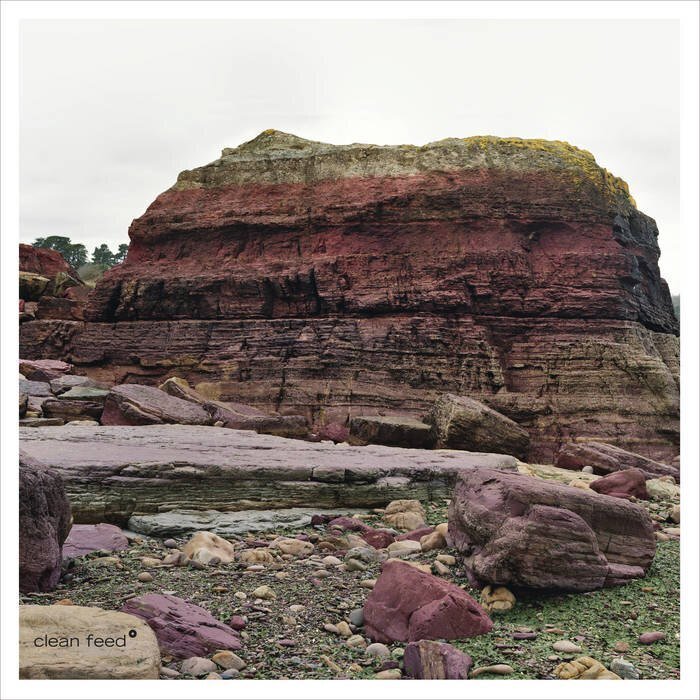

■ Eve Risser, Red Desert Orchestra / Eurythmia [2022, clean feed]

近年女性プレイヤーがコンダクトするオーケストラ作品が増えてる気がする。もともと普通にあって、今更ながら私自身が気づいただけかもしれない。私の勝手なイメージでは物語感が特徴な作品が多い中、本作品は物語性よりドラマ的でありアドベンチャー的である。

ベルギーに「タンタンの冒険」という漫画がある。主人公タンタンが世界中旅して回る(旅先でいろいろ事件は起きるけど)というお話。いずれも「西洋人のフィルターを介した世界地域の解釈」であるがアフリカ、アジア、中東なども含まれている。そこにはヨーロッパにない未知なる大陸と異文化、そこに住む別世界の原住民という構造でヨーロッパ独特のロマンチシズムが存在する。情報流通がグローバルな時代の今、すっかり無くなってきてるが、その懐かしい感覚の残骸がこの作品にはあったりする。ただ、かつてのように民族音楽にどっぷり影響を受けたそのままな作品だったりすることがあるが、そうではない、ポリリズムと長いループでトランス状態にさせておいてジャズ的演奏や電子ノイズをぶち込んだりした現代的解釈を加えている。原住民が音楽演奏で合いの手を入れるかのごとく声や歌を入れてきそうな部分は即興演奏が入るジャズ的な文脈。曲タイトルと実際の曲イメージがリンクしちゃう点は意外にもというか直球で微笑ましい。

■ David Virelles / Nuna [2022, Pi Recordings]

静かなるスモーキーなマリンバソロから始まり、ちょっと独創的なラテンジャズかな勝手な想像しながら聴き始めたが、難解ながら優美なコンテンポラリー曲に繋がる。クラシックス~コンテンポラリーな流れを汲みながらも、随所に埋め込まれるラテン要素。それはパーカッションによるラテンリズムが含まれる楽曲がそうさせるのではなく、全体的にピアノ独奏で見せるタッチングとペダリングの絶妙な配分で作られる跳ねと音階から感じさせられる。パーカッションの入る曲は2曲、しかし「お決まりのラテンリズム」の繰り返し程度でその上を自由にピアノがメロを転がす。ほぼ好き勝手ながら随所に絡ませるといったべったり感はなし。パーカッションとピアノはそれぞれにラテンだがど同系別種のモノを進めていることによって曲調が膨らみ、エンディングで同期を取ってまとめる。面白い。

■ Michael Bardon / The Gift Of Silence [2022, Discus]

クラシックス界隈で活動するイギリス・リーズ在住のベーシスト、このソロアルバムではベースを中心に様々な実験要素を取り込んだユニークな作品にしている。ベースで複数のドローン音や打音をつくりレイヤー化し並び替えや抜き差し、変化をさせ不快/心地よさのバリエーションを曲内にまとめる、オーヴァーダビングされた音の厚みだけではなく、厳密さを持たない各レイヤの音の長さと次の長音との間に残る残響音と環境ノイズと電気・機械ノイズ、プリペアドが作り出す不規則な音組み合わせによるリズム化する構造(ビートを打って出すリズムではなく)、マッピングの仕方はユニーク。

彼のSNSをチラ見するとベース演奏とかクラシック演奏とか皆無でオリジナルガジェット製作のお披露目のオンパレードで「アルバムから滲み出ている(と勝手に思ってる)インテリジェンスはどこに??」な無邪気っぷりに驚いた。Squarepusherに通じる何かを感じた。

■ Lasse Marhaug / Context [2022, Smalltown Supersound]

非常に美しく不快な電気ノイズを創りだすPitaという人が世を去ったことがここ数年の中でショッキングな出来事であった。なかなかそのようなノイズミュージシャンは出てこないだろう、と。

おっと、ここに居た。昔から居た。近年は長く裏方で大活躍していてソロリリースが無く忘れかけていた。いや、実はここ数年アルバムリリースしてたので私から漏れていただけだった。

Marhaugがこんな人間味のある電子ノイズ/音響を奏でる人だったことに気づき少々驚いている。

本来この無機質な電子音たちは人の手を介在するもそのまま機械的に出力され意図的に作り出した振りをして偶発なモノになってしまうことが多く、結果オーライで流されてしまうことも無きにしも非ず。そして、即興/インプロヴィゼーションとかいうずるい後付け解釈したりする場合もあったり。

それはそれでいい。けど、えさを与えて愛でることにより、ノイズだって有機的に変化していくこともありえる。この作品を聴いて無機質な電子音が生き物のように有機的に接触し融合し分裂し陪食しそして息絶える、そんなプロセスを垣間見えてきたりした。人は社会という器に収められて器の変化に合わせて人も自然と成長していく。同じことだろう、電子音においても。

■ Max Andrzejewski - Mythos [2022, self release]

■ TRAINING & John - THREE SECONDS [2021, Fun in the church]

2作品の紹介。最も好きなミュージシャンの一人でもあるMax Andrzejewski。ドイツ・ベルリン在住ドラマー、作曲家。

ジャズ、エクスペリメンタル、コンテンポラリーと守備範囲は広く横断しており、引き出しの多さだけではなく、既成音楽や事象に対し独特の解釈ができるセンスを持ちえている。

2019年リリースの彼が率いるユニットHutte(初めて出会った彼の作品である)によるRobert WyattトリビュートアルバムではWyattサウンドの持つブレイクとスタイル切り替えの早さと激しさの要素を保ちながら独自解釈の世界観を展開した。

2020年リリースしたピアニストElias Stemesederとの共作(2020年ベストアルバムとして選出)は、繊細で緻密でよく練られ、破壊と再構築をしつつ全体を纏めつつ、コンポーズとインプロのバランス良さ、それらをチャンバーミュージックとして美しいアンサンブルで奏でる。圧巻の作品だった。

2022年に選んだのは2作。ソロ名義の「Mythos」は、ワグナーの「ニーベルングの指環」、26年かけて完成させた演奏に15時間かかるという悪名高き作品を題材にしてる。題材ではなく「ネタにしてる」が正しいのかもしれない。解体して部品化し再構築。電子ノイズと即興を差し込んでオリジナル作品として組み立て、12人構成のアンサンブルとして演奏。エレクトロとアコースティックの配分も絶妙なよくできた作品である。ワグナーの4部構成に寄せてか4曲構成で、それぞれ6、7分程度のコンパクトさにしてるのは皮肉なものだ。作品解説がbandcampの中にあるので興味のある方は一読していただきたい、面白い。

もう1作は、サックス、フルートなど担当のJohannes Schleiermacherとのデュオ、ゲストにDeerhoofのギターリストJohn Dieterichとのユニットで2021年リリース。個人名義の作品群では離れているドラマーとしての演奏に加え、実験かつ音遊びと追求が前面に出ている。マスロック、ジャズ、エクスペリメンタル、即興がごちゃっとしたなかなかアグレッシブな内容。タイトル「3秒」とあるのは、フィールドレコーディングされた素材群から3秒ループを作り、これをベースに各曲を組み立ててる、からである。

■ Das Kondensat - 2 [2021,WhyPlayJazz]

数多にいる好きなサックス奏者の中で一人だけ挙げよと言われて最初に浮かぶのがドイツのGebhard Ullmannである。普通に演奏しても素晴らしいのに、変なウネリを入れて曲を歪ませて味を出してしまう、そうギターでいうとMary Halvorsonのようなセンスかもしれない。単に変わった特徴を持ってるだけなら飽きてしまうが引き出しの多さ、幅の広さ、相手構わず馴染む適応能力の高さ、やることなすこと面白いのである。

本作品はUllmann参加のトリオもの。時代と共に音楽は進化するが彼ら(というかUllmann)も同期して進化してるので、電子処理、デジタル化の導入はもちろんながらアナログ部分とのバランスの良さ、スピード感が衰え知らずの激しい演奏力と正確さ。

2021年のGULFH of Berlinに続き、2022年もこのUllmann作品がお気に入り作品になりました。

なお、2021年-22年リリースものではないが、以下のUllmann関連作品も2022年のお気に入り作品でした。

● mikroPULS, Gebhard Ullmann, Hans Ludemann, Oliver Potratz, Eric Schaefer - mikroPULS [2019, Intuition Records]

● Gebhard Ullmann - The Big Band Project [2004, Soul Note]

● Ta Lam 11 - Mingus! [2011, Jazzwerkstatt]

● Conference Call - Prism [2020, Not Two Records]

■ El devenir del Rio - Invocacion [2021, TVL REC]

■ Camila Nebbia - "La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado" Mujeres improvisando [2019, TVL REC]

今年注目したサックス奏者Camila Nebbiaが参加するアルゼンチン・ブエノスアイレス拠点にする女性クインテット。

ディープ、ミステリアス、狂気、綿密に練りこまれた構成、演奏力・作曲力・即興力の協演。単に演奏者を寄せ集めて即興してるだけのクインテットでないことは一聴すればすぐにわかる。

ブエノスアイレス出身、現在ベルリン在住(多分たった今現在)、Nebbiaの活動は非常に躍動的で、ソロはもちろん多くのプロジェクト/グループを立ち上げてリードしてる。2019年リリースのコンセプト作品"La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado" Mujeres improvisando ではTVL recレーベルとNebbiaと共同で行った女性即興演奏家の集団プロジェクト、飛ぶ鳥をテーマにしている。ゲージに閉じ込められている鳥が飛び出すとどうなるか、と。アートシーン(とりわけ即興音楽)で存在する男性優位性(家父長制の形式)は今は階層が希薄化していっている中、女性音楽家、クリエーターとして実験の場を与え参加し実践し意識/認識を高めていくことを目指してるプロジェクトのようだ。フェミニストとしてのコミットメント。

■ Jeff Parker, Eric Revis, Nasheet Waits / Eastside Romp [2022, Rogueart]

Jeff ParkerがヨーロピアンなRogueartからかぁとちょっと異質な感じがしなくもなかった(とはいっても過去にもリリースはしてるけど)。作品の中で、いつも通りの「旅するギター」というかロードムービーを見るような特別な何かがあるわけないがどこか気になる演奏をしている。演奏の正確さと歪とリバーブと電気処理などの音選びの楽しさはステージを上げており、かつてはシカゴ流のロックとブルースの持つ土臭さを含むジャズアプローチを彼の演奏から感じ取っていたが、その色がここでは薄く感じた。とはいえ、遊び心のある電気音(というかエレキギター音)はしっかり残っている。今後の拡がり方が楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?