「青森行」2023/5/9

・ゴールデンウィークは彼女と連れ立って3泊4日で青森に行った。これまでの人生で東北では青森、秋田、岩手に足を踏み入れたことがないと気が付いたので。行ったことない土地に行くのは楽しい。気温は関東地方より少し寒い程度で残雪は見られなかったが、往訪中に大雨に降られたときは気温10度とかでさすがに寒かった。

・交通系電子マネーが使えない新幹線停車駅って令和5年度にも存在したんですね。久しぶりに切符を購入するという経験をした。この5月中までしかできないと考えたら希少な体験だ。

・と、思っていたら新幹線停車駅でICカード使えない所意外とあるんですね。傾向として東北と北陸では使えない駅がまだ多いみたい。盛岡市民のみなさんも今月までの辛抱です。

・工事中の建築物を撮影するのが好きだ。写真は定点観測に特化した媒体で、建築途中の外観を顧みるには写真に頼らざるを得ない。完成してしまった箱物の流動性の低さも記録された写真の希少性の高さを肯定してくれる。鉄筋剝き出しの青森駅を見たいときはいつでもこのnoteに立ち返ろう。

・青森青菜センターで「元祖 青森のっけ丼」を食べた。「元祖」もなにも、派生して流通しているのっけ丼を知らなかったのでいまいちピンとこなかった。「元祖 でぶや」みたいなものか。チケット(12枚つづり2000円)と交換して自分好みの丼を生成し食べる行程は、アクティビティ感があって楽しかった。東北新幹線内でこのスポットを発見した自分を褒めたい。味は当然おいしい。

・ゴールデンウィーク中だし、青森駅徒歩圏だというのに待ち時間があまりなくて良かった。といっても人はそこそこいた。食事は2階で摂るのがおすすめです。本当に人がいない。

・「トンネルを抜けると遺跡であった」

・三内丸山遺跡、一般認知度調査の「遺跡部門」があったらかなり上位に入りそう。

・一度通り過ぎた教育課程を忘れていたが、この国の指導要領では小学6年生から社会(日本史)を勉強し始めて、その後の人生で幾度となく重ね塗りされる日本史の一番最初の層から三内丸山遺跡は指導内容に含まれているようだ。

注目すべきは、柱穴の間隔、幅、深さがそれぞれ4.2メートル、2メートル、2メートルで全て統一されていることである。これはその当時既に測量の技術が存在していたことを示すものであり、ここに住んでいた人々が当時としては高度な技術を持っていたことを示すものである。特に4.2メートルというのは35センチメートルの倍数であり、35センチメートルの単位は他の遺跡でも確認されているので、「縄文尺」とも言うべき長さの単位が広範囲にわたって共通規格として共有されていた可能性が考えられる。

・この事実が一番驚いた。縄文時代に日本において文字は存在しない。故にこの推測が正しいのであれば「①言葉②測量技術③共通規格④テキスト」の順に文化が成立したと考えられる。発話する日本語と読解する日本語が紐づく日本に生きているので、①があって④が存在しない期間に複数人で協力し巨大建築物を作るための②③を生み出しているイメージがつきにくい。定規(にあたるもの)が存在し数字や文字が存在しない、という状況がムラからクニが形成されるまで長く続いた事実はすとんと入ってこない。面白い。

・弘前城の天守閣は最上階まで登ってみた。内観を見て「もっと自分に自信持てよ!」と思った。行ったことある人には伝わるはず。

・むつ市恐山に行く。

・青森県と(公財)青森県観光国際交流機構が運営している「Amazing AOMORI」では恐山に「地獄の風景と極楽の風景が広がる、あの世に最も近い場所」というコピーを付けて紹介している。うん、そんな感じだった。

地元では古くから「人は死ねば恐山に行く」と言い伝えられてきました。外輪山に囲まれた霊場は、外部からは見ることのできない途絶された場所。三途の川にかけられた太鼓橋を渡って霊域に入ると、死後の世界のような風景が広がります。

・恐山霊場にはレンタカーで行った。

・恐山霊場は眼前に宇曽利山湖を湛えており、硫黄の臭いでムッと包まれている。むつ市街地からは直線距離でも5kmほど、ぐねぐねと山間の道を行く。開山は平安時代前期だというが、9世紀に深い山の中にこの景色に出くわしたら、確かに”死”を想起しそうだな、と思った。この「死」は「地獄」や「極楽」であって「無」ではないだろうが、これは曹洞宗の寺院を拝観した自分の後付けの印象かもしれない。これまで伺ったどの寺院よりも「死」の空気を濃厚に感じたが、死後恐山に立ち寄って硫黄香に包まれるのは少し億劫な気がした。

・シャーマンキングを読んでたらより楽しめたんだろうな。

・六ヶ所村にある「六ケ所原燃PRセンター」に行く。

・六ヶ所村のサジェスト、すごすぎるな。実際にこの村は原子力発電関連の工場が多く建ち、雇用を生み、村の経済状況が他の自治体と比較したときに豊かなのは確かなようだ。財政力指数が抜きん出ている。

・私自身は原発稼働に対して賛成でも反対でもない。ありとあらゆる技術にはリスクとベネフィットがあり、それを判断できるほどの知識がない。2011年以降に数冊は関連書籍を読んだが、それぞれ方針ありきの文章に感じていまいち自分の中の評価軸が定まらなかった。

・なので(あくまで主観によるが)フラットに施設は楽しめた。原発がクリーンな発電であるというのを強調するばかりに、火力発電やそれによる地球温暖化を殊更問題提起を強調するのは面白かった。

・原子燃料の是非って、かなり政治だ。もっと主体性をもって考えていこう。

・八戸市の埋め立てられ陸続きの島、蕪島に行った。最高だった。2~8月はウミネコの繁殖時期らしいが、蕪島のその数は想像を絶していた。余りにも数がいたし、圧倒的に糞まみれ出し、はちゃめちゃにうるさい。最高。島の近くに配置されていた雨傘をさすことで糞落(ふんらく。オリジナル単語)を回避しつつ、島の近くまで寄った。

・人間が整備している環境を我が物顔で占拠している様子が痛快だ。ドバトやカラスではこんな光景見れないだろう。

・初めてnoteに音声ファイルをアップしてみる。「ウミネコの鳴き声」M4A。襲い掛かってこなければ、逃げられもしなかったので近距離から楽に収音できた。ものすごくうるさくて、ありえないほど近い。

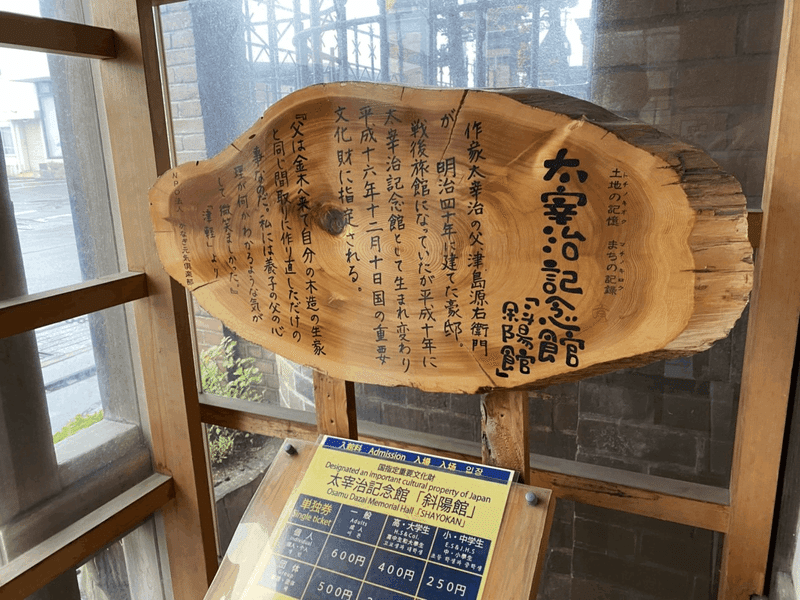

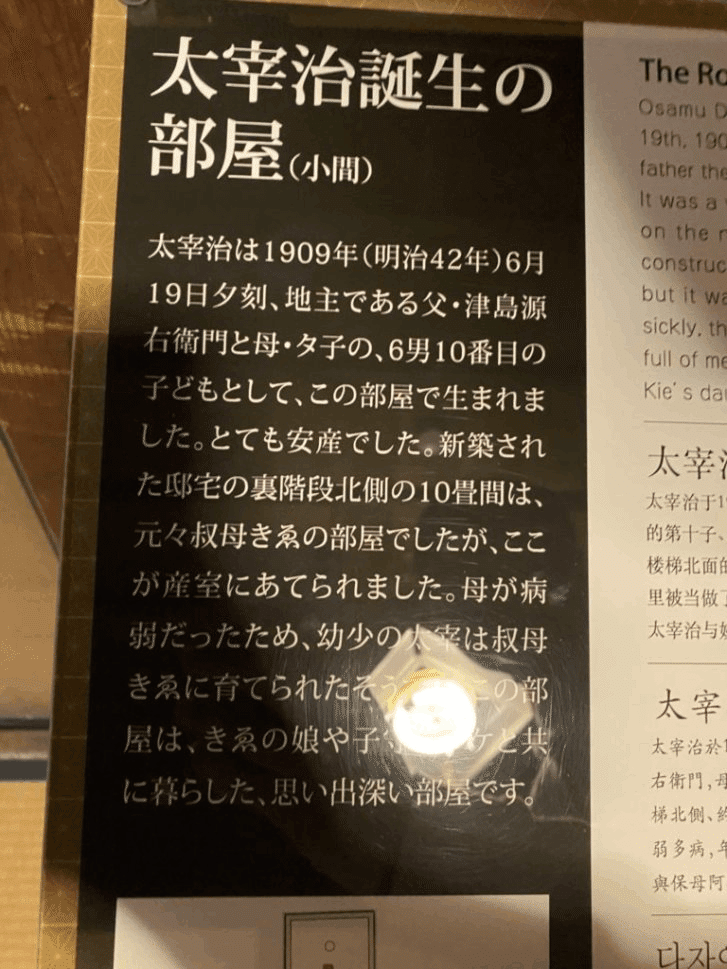

・五所川原市にある敬愛する作家、太宰治の実家「斜陽館」に行った。「太宰は青森の金持ちの家出身」という知識はあったが、実際に生家に赴きその規模感を体感すると、俄然彼のことをボンボンだと認識が塗り替わる。家があまりにもでかい。30㎡でせこせこ生きている私の生活のささやかさが強調されるようだ。

・文豪には圧倒的な感性と文才が求められるだろうが、職業を選択できる経済的な自由と最低限の教育水準は絶対必要だよな。戦前の生まれであれば特に。

・彼は「人間失格」や「津軽」で自身の幼少期を書き残している。10代の早いうちから知っていた彼の生活環境に自分が入り込んでいるという状況がくすぐったい。

・青森に行った私の記憶はこんな感じだ。それぞれの行程をあと1000文字くらいずつは書けそうだが、面倒くさくなっちゃったのでここら辺で書くのをやめておこう。いっぱい書いても1円にもならない。

・実際には、大雨の中フロントガラスが曇って死にそうになったり、味噌カレー牛乳ラーメンが食べられなかったり、弘前市「アンジェリック」のアップルパイが美味しかったり、秋田県で熊肉を食べようとしてみたり、植物園を散策したり、2軒目の海鮮料理店になかなか入れなかったり、青森市「喫茶マロン」のモーニングが最高だったり、ローカルテレビが異質だったりしたのだが、ここに書くのはこのくらいでいいや。自分向けの備忘録としての旅行ブログだし。ちゃんとしたライターだったらこうはいくまい。

・こんな節操のない旅行に付き合ってくれた彼女に感謝。

【今日得た知識】

・六ヶ所村は市町村別財政力指数で全国2位。

・全国1位は愛知県海部郡飛島村(名古屋市の隣)であり火力発電所をはじめとした工業地帯。3位は福島県双葉郡大熊町で、福島第一原子力発電所の1号機から4号機の所在地。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?