落乱元ネタ探し その2 綾部喜八郎の手鋤・テッコちゃん

『落第忍者乱太郎』を読んでいて、これアレじゃないかなと思ったもの、他の本を読んでいてたまたま見つけたものなど、元ネタっぽい色々をメモする記事です。

今回は、綾部喜八郎の手鋤、テッコちゃんの元ネタっぽい資料について書いてみました。

※公式にこれだという発表がない以上、単なる個人の感想ですので、疑いながらお読みください。

※今回もとても長いです。すぐ下の「手鋤登場シーン確認」のあと「絵巻に出てくる「手鋤」」→「まとめ」に飛んでいただいて、疑問があったら戻って、図の周辺だけ追うくらいがちょうどいいかもしれません。

【修正履歴】

2022.05.23 「まとめ」に『絵巻物による日本常民生活絵引』閲覧方法について追記

手鋤登場シーン確認

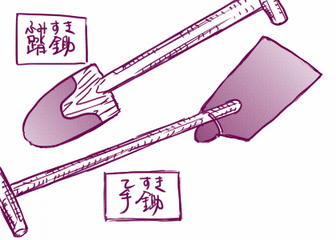

手鋤のテッコちゃんの登場は『落第忍者乱太郎』(朝日新聞出版)第45巻p.112です。柄と土をすくう部分の一部ずつしか見えません(※模写です。二次創作っぽくなるとアレなので、キャラの顔は極力入れないようにしています)。

その後、喜八郎の持ち物ということではないのですが、『落第忍者乱太郎』(朝日新聞出版)第48巻p.196に手鋤の図が登場します(※こちらも模写です)。

元ネタの話をするにあたって、この2つを同じもの、または同じ形状のものとして扱いたいのですが、いくつか問題がありますので、次でちょっと考えてみようと思います(同じでいい、気にならないという方は、一つ飛ばして絵巻に出てくる「手鋤」まで飛んでください)。

問題点について考えてみる

第45巻のテッコちゃんと第48巻の手鋤を同じもの、同じ形状のものとして扱うには、以下の問題点を解決しなければなりません。

【問題点1】第45巻の絵は“手鋤のテッコちゃん”であるが、第48巻の絵の手鋤はテッコちゃんとしては出てきていない

【問題点2】柄とすくうところの角度が、第45巻の絵と第48巻の絵で違う

【問題点3】第48巻の絵の踏鋤の先(鉄の部分)と手鋤のすくうところ全体には同じトーンが貼られているように見える→すくうところは全体が鉄製である、となった場合、第45巻の絵では木目がついていて木製と思われるので材質が違う

問題点1はちょっと置きまして、問題点2から考えてみました。非常に嫌なことを書きますが、第45巻のテッコちゃんの角度では何かをすくう道具としては使えない気がします。柄とすくうところの固定も一か所でしょうか、不安定に見えます(※下の図参照)。

なので角度としては、第48巻の手鋤のように、柄とすくうところが、何かをすくう側に鈍角であるのが本来ではないか、漫画のコマやイラストの隅に何かの一部分だけを描く場合にちょっと変になってしまう絵描きあるあるが発生したのではないかと考えました(自分の経験からも、人体でも物でも、大きく全体を描いてから切り取る感じにしない限りは辻褄がおかしくなりがちなのです)。

次に問題点3です。先生がお話づくりや作画をされる時、かなりきっちり資料を準備されてるっぽいということは、作品を読んだだけでも結構わかるかなと思うのですが、例えば絵画史料(絵巻や屏風など)を参考にする場合、描かれているもの材質を類推することがとても難しい場合があります。

それから、落乱内で、前はこう描いていたけれども次に出た時には変わっていた(修正がかかっていた)ということも結構ありますよね。例として、初期に出て来ていたテーブルと椅子のある飲食店(第2巻p.154など)は、その後描かれなくなりましたし、算盤の玉の数は天一地五(第40巻p.116、第43巻p.116、第45巻p.211など)から天二地五(第51巻p.184、第57巻p.195など)に変わりました。

調査されて、より当時(室町時代末期)の実態に近い方に変えたり、解釈に幅がある場合は、その時正しいと考えられた方へ寄せる方向で描かれているのだと思います。だから、同じものを描かれるのでも、その時々で表現に揺れや変化があることもあるんじゃないかということで、一部の解釈の違い(今回の場合は材質)はスルーしてもいいかなと考えました。

最後に問題点1です。テッコちゃんの出典を探すために、私の地元の市立図書館で、農具の本と民具の本を十何冊か漁ったのですが、あの形状のものは見つからず、手鋤という名前で出てくるものも、全て別の形でした。その後見つけた“ある絵巻に解釈を加えたある本”のみで、あの形のものを手鋤と呼んでいることがわかりました(※私が見つけられていない別の資料が存在する可能性も否定はできませんが)。第45巻のテッコちゃんも、第48巻の手鋤の図も、恐らく同じその本を元に描かれたものと思われます。

というわけで、第45巻の手鋤のテッコちゃんと第48巻の手鋤は、一部解釈(材質)が変わったかもしれないけれども同じもの(同じ形状のもの)として、話を進めたいと思います。

自分で書いておきながら、確定事項がほとんどなくて推測ばっかりだなという自覚はあるのですが、ちょっとこのまま、元と思われる絵巻の絵を見ていただけますか。

絵巻に出てくる「手鋤」

結論を言うと、テッコちゃん(落乱の手鋤)の出典は『北野天神縁起絵巻(承久本)』ではないか、なのですが、この絵巻のことを言う前に、ある本を1冊挟む必要があります。さっき書いた“ある絵巻に解釈を加えたある本”なのですが、それが『絵巻物による日本常民生活絵引』になります。

色々な絵巻物から、人々が生活しているシーンを精巧に模写して載せ、道具や衣類、建物の各部位などに全部番号を振って、それぞれの名前を一つずつ示すということをした画期的な本です。よくわからんなという方は、この本そのものではないのですが、ネット上で同様のことをされているサイトがありますので、ご覧になってみてください。

参考サイト:絵巻で見る 平安時代の暮らし | 三省堂 WORD-WISE WEB -Dictionaries & Beyond-

『絵巻物による日本常民生活絵引』(長いので『絵引』と略します)の話に戻ります。この本の総索引から「手鋤」で引いて出てくるものが二つあります。一つが『北野天神縁起絵巻(承久本)』内の道真公のお墓を掘るシーンの道具、もう一つが『石山寺縁起絵巻』内の石山寺建立のために牛車で土を運ぶシーンの道具です(この牛車は、やんごとない方やお金持ちが乗るものではない、重いものを運ぶほうのやつです)。

『絵引』に使われた、絵巻からの精巧な模写絵が神奈川大学デジタルアーカイブの中の『絵引』原画データベースで公開されていますので、該当部分にリンクを貼ります。細部を拡大して見られたりして便利です。

『北野天神縁起絵巻(承久本)』内の道真公のお墓を掘るシーン

『石山寺縁起絵巻』内の石山寺建立のために牛車で土を運ぶシーン

この模写原画にはありませんが、本のほうでは、それぞれ一番右にいる、烏帽子をかぶった男性の持っている道具に番号が振られ、絵の外に「手鋤」という名前が記されています。以下、説明しやすいように道具と使っている人の様子を描きます。ざっくりですので、必ず元絵や、さらに元の絵巻を確認してください。

上の『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」、第48巻の手鋤に似ていませんか。

●『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」に持ち手はあるのか

絵のここの線(赤くした部分)↓ですが、

これが着物の裾のラインなのか、簡略に描かれた持ち手(Tの字の横線部分)なのかわかりにくい感じもします。元の絵は、手の指の形がちょっと曖昧に見えます。

下の『石山寺縁起絵巻』の「手鋤」は、踏鋤とどこが違うんだろうという疑問がちょっとあります。足で踏んで土を掘るのが踏鋤ですよね?

元絵の柄と土をすくう部分のつなぎ目が曖昧でわかりにくいんですが、踏んで使えそうな気がしないでもないのです。こちらにはT字の持ち手があるように見えます。

この図↑のように力をかけるためには、T字の持ち手は必要ですよね(柄の部分を握りながら踏むやり方もあるようですが)。『石山寺縁起絵巻』の「手鋤」を見て、踏まない鋤にも持ち手がある場合もあると取ったらいいのか、実は踏鋤だから持ち手があると取ったらいいのかはわかりません。

『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」に持ち手があるかどうかの判断がつかないのは、こちらは踏める形に見えず、持ち手がなくても使えるからです(持ち手があったらおかしいという意味ではないです)。第48巻の手鋤には持ち手がありますので、もしこの絵が元だというのが当たっているとすれば、先生はさっきの赤い部分の線を持ち手だと解釈されたか、『絵引』の中のもう一つの「手鋤」、『石山寺縁起絵巻』のものを見て、手元の形状を補完されたか、どちらかである気がします。

●『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」の材質は何か

すくう部分の材質については、『絵引』の模写原画は白黒なので、『続日本の絵巻』(中央公論社)の中の『北野天神縁起』を確認してみたところ、柄と同じ薄い茶というか黄で、すぐ隣にいる男性が持っている鍬(くわ)の刃先(鉄製と思われる)は黒っぽく塗られているので、それも合わせて木製に見えます。

ただ、『北野天神縁起絵巻(承久本)』が描かれたのは13世紀の初め頃と言われていて(参考:北野天神縁起とは - コトバンク)、落乱の時代からは三百何十年か前です。この時代の違いを加味されて、道具の形は借りるけれども、そろそろ全体が金属でもいいのではという判断をされたのかもしれません。

この写真は2011年に、移転リニューアル前の奥三河郷土館で撮らせていただいたものです。鋤ではなくて鍬(くわ)の説明ですが、右3つの「全体が木」→「木の台に鉄の歯先(=刃先)」→「台も歯先も鉄」という変遷は、鋤も同じのようです(参考:鋤とは - コトバンク、木鋤・杴とは - コトバンク)。

第48巻の手鋤のすくうところの材質が、全体を鉄として描かれたというのも確定事項ではありませんし、台も刃先も金属の金鋤がいつ頃出現したのかもわかりませんが、可能性の一つとしてメモしておきます。

●「手鋤」という名称について

この道具の名称につき、ずっと「手鋤」とカッコ書きにしているのは、これが『絵引』独自の呼び方と思われるからです。変だとか間違っているとか言いたいわけではありません。絵巻物内の全てのものに名前を振る使命がある中で、この道具の名前についての記録等はないけれども、土を掘ったりすくったりする道具(鋤)であり、かつ、踏んで使うのではない(手で扱う)ものということで、便宜的に「手鋤」と付けられたのではないかと考えました。

●『落第忍者乱太郎』の参考資料について

『落第忍者乱太郎』(朝日新聞出版)第49巻のプレミアム版をお持ちの方は、付録の小冊子のp.31を開いてみてください。“『落・乱』の資料大公開”の“■民俗・風俗”のところに、『日本常民生活絵引』澁澤敬三/著(平凡社)、『日本絵巻大成』(中央公論社)とありますよね。『絵引』を参考にされていることはこれで確かです。『日本絵巻大成』の21が『北野天神縁起』です。これで少し、元ネタである可能性が上がったかなと思いますが、いかがでしょうか?

他の本での『北野天神縁起絵巻(承久本)』の道具の分析

『日本農耕具史の基礎的研究』河野通明 著(和泉書院)に、『絵引』で言うところの『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」についての内容が見つかりました。第十二章の「六、角ズコとしての斜柄着柄鋤類」内です。

土木工事の現場では、掘削用の先の尖った普通のスコップを「剣ズコ」、先が十能のように真っ直ぐで、土を浚え、すくって捨てるのに使うスコップを「角ズコ」といって区別しているが、絵画資料の中にも角ズコに相当するものが散見するので〔図Ⅶ-5〕にあげてみた。

〔図Ⅶ-5〕の中に、5-aとして、さっき模写を貼った『北野天神縁起絵巻(承久本)』の男性の図(こちらも模写)が挙げられています。その図についての記述が以下です。

5-a、『北野天神縁起』の角ズコ

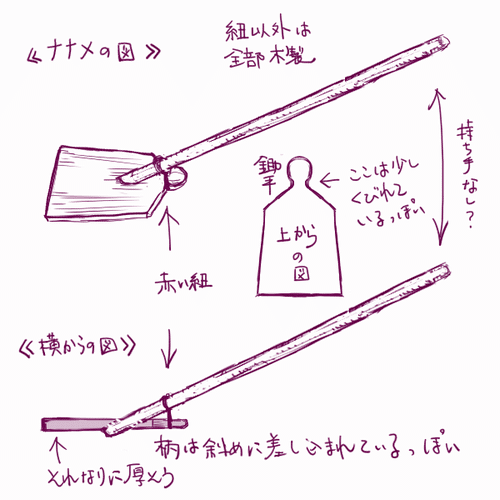

『北野天神縁起』(承久本)には、鎌倉時代の角ズコともいうべき土工具が描かれている。(中略)その場面で一人の男は角先の木製鋤で土を高く放り捨てている。機能からいえば、この道具はまさに角ズコであり、鋤平の中央に一四〇~一五〇度の鈍角で柄をつけ、鋤平の上端と柄は赤い紐で結んで固定したものである。(後略)

「斜柄着柄鋤類」という分類の中に入れておられます。特に「○○鋤」などの命名はされていません。

先端が平らであることから、踏鋤のように地面に突き立てて土を掘り起こすのではなく、比較的柔らかい状態の土をすくってどけるという使い方をするもののようですね。

上の記述を参考に、絵巻とも合わせて全体の構造を考えてみると、すくう部分(引用部分では「鋤平」)の真ん中には穴が開いていて、そこに斜めに柄を刺す&すくう部分の上端と柄を赤い紐で結ぶという、二か所で固定されているのではないかと思います。

↓こんな感じでしょうか?

描いてみたらすっきりしました。テッコちゃんの大元はこういう構造だったのではないかという話は以上になります。

《おまけ》アニメでのテッコちゃん

アニメ『忍たま乱太郎』でのテッコちゃんは、第18シリーズの第8話「夜明けの抜け忍の段」では下のような形で出てきます(※模写)。

これはテッコちゃん登場の『落第忍者乱太郎』(朝日新聞出版)第45巻p.112のアニメ化部分になりますが、上の「手鋤登場シーン確認」で示した通り、原作では全体像が見えませんので、アニメのスタッフさんのほうで何か資料を探されて、参考にされたものと思われます。

その後、第21シリーズの第23話「観察力の補習授業の段」では、下のような感じで出てきます(※模写)。

第18シリーズの第8話のものと形は似ていますが小さいです(内容はアニメオリジナル)。アニメのはアニメので、何が出どころか知りたいのですが、まだ見つけられていません。

『劇場版アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園全員出動!の段』にも、踏子ちゃん(踏鋤)ではない道具を担いでいる喜八郎が映るのですが(中盤、みんなで園田村の防御を固めるシーン&エンドロール中)、はっきり「手鋤」「テッコちゃん」とは呼ばれていないようなので、ここでは挙げないことにします。

※アニメにはもう一回くらい出てきた気がするのですが、探しきれませんでした。もしご存知の方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。

まとめ

テッコちゃん(落乱の手鋤)は『北野天神縁起絵巻(承久本)』に出てくる道具が大元だと思われるけれども、史料そのままではないかもしれない、また、大元の道具の「手鋤」という名前は『絵巻物による日本常民生活絵引』の著者の方が便宜的につけられたものではないかという推測をしました。

だいぶゴリ押しをした気がするので、ご納得いただけるか不安ですが、どうだったでしょうか。

以下に、参考にさせていただいた資料(「手鋤」が出てくる部分)の該当箇所をを記しておきます。

・『北野天神縁起絵巻(承久本)』の、巻五、第二段

→『続日本の絵巻15』小松茂美 編(中央公論社)p.22

→『絵巻物による日本常民生活絵引1』澁澤敬三 編著(角川書店)p.181

・『石山寺縁起絵巻』の、巻一、第三段

→『日本の絵巻16』小松茂美 編(中央公論社)p.9

→『絵巻物による日本常民生活絵引3』澁澤敬三 編著(角川書店)p.207

※『絵巻物による日本常民生活絵引』は平凡社から新版が出ています。私が持っているものは角川書店から出ていた古いほうです。参照される場合は新版をおすすめしますが、その場合、上に書いたものとは掲載巻やページが違う可能性があります。

●『絵巻物による日本常民生活絵引』閲覧方法(2022.05.23追記)

だいぶニュースにもなりましたが、国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービス開始にともない、たくさんの資料を手元のPC、スマホで見ることが可能になりました(要登録)。上でご紹介した『絵巻物による日本常民生活絵引』(角川書店)も公開されましたので、リンクを張っておきます。

『絵巻物による日本常民生活絵引1』澁澤敬三 編著(角川書店)p.181

→101コマ目右ページに『北野天神縁起絵巻(承久本)』の「手鋤」

『絵巻物による日本常民生活絵引3』澁澤敬三 編著(角川書店)p.207

→109コマ目右ページに『石山寺縁起絵巻』の「手鋤」

追記ここまで

書きたかった内容は、以上になります。長々読んでいただき(拾い読みの方も)ありがとうございました。

【お願い】

漏れや間違い、誤字、脱字、言葉の誤用等ありましたらご指摘いただけると助かります。noteのコメント欄の他、Twitter等どこからのメッセージでも大丈夫です(note記事へのコメントは、note登録者の方しかできません。TwitterのDMは開放しています)。よろしくお願いいたします。

【お礼】

手鋤の資料の探し方相談、一緒に絵巻を見ていただくなど、二た鈴様にたいへんお世話になりました。記事の最後になりましたが、お礼申し上げます。