なぜ音楽・音を突き詰めるのか

こんにちは。大阪大学法学部国際公共政策学科1年の石井悠理です。

総合大学の利点の一つは、自分の専攻分野とは異なる分野の研究をしている先生とお話しできることではないでしょうか?

そこで、今回私は形式を重んじる「法学」とは反対とも思える、感覚的で自由なアート・音楽の研究をしていらっしゃる大阪大学大学院人文学研究科助教の鈴木聖子先生にインタビューを行いました。

先生について

―なぜ大学の教員になられたのですか?

小中高の先生っていうのは、なりたいっていう人が教員免許を取りますよね。でも大学は教員免許って無いですよね。なので、自分の研究がまずあって、研究をしている内にそれを活かせるところ、っていうことを考えていくと、研究所とかに行く人もいますけど、音楽学では研究所があんまりないんです。研究だけしてればいいようなところも無きにしもあずなんですけど、私は教えている学生さんとコミュニケーションを取ってる時に学ぶことがすごく多くて、それがなくなったら悲しいだろうなって思ったからです。

私は年を取っていくけれど、大学は毎年同じ年齢の人が変わっていくってなかなか無い場所ですよね。例えば、フランスの大学で日本学・日本語を教えていて「ベルリンの壁が崩壊した時」って例文作った時、みんな「ベルリンの壁?なんですか?」みたいな。そういう例文とか作ったときに、自分とその前提にするものが全然異なっていくわけですよね。どんどん若い人が入っては出ていくっていう環境なので。そうすると「常識って何なのかな」って思うようになるので、(授業)構成の方もいつも刷新していないといけなくなると、それがすごく刺激になります。自分の研究を新しくしていくっていうことにもなるので。

ある意味、優等生的に大学で教えている人の答えなのかもしれないんですけど、学生との繋がりっていうのは本当に面白いと思うんです。なんでなったのかって言ったら、気づいたらなっていた感じなんですけど、何で続けているのかっていうことはそういうのが今の答えです。

―大学の教員になってよかったと思うことは、学生とコミュニケーションをとれるということですか?

そうですね。あとは大学の先生ともですね。全然違うことしていても、関心が同じだった場合にすごく深い結びつきになって、女子高生みたいなノリでなんかキャッキャッキャみたいな(笑)。社会人でなかなかそういう関係はないなと思って、女子会とかあるかもしれないけど、でもすごく深い関心のところで、高校生みたいに楽しくお話ししたり、そういうことできるのかなと思って。

―大阪大学を選んだ理由はありますか?

今アートメディア論っていうところにいるんですけど、もともと音楽学で助教の募集をしていたんです。こういうのが理由になるのかわかんないですけど、私が来る前に本を出したのがサントリー学芸賞という賞を取ったんですね。音楽学の伊東先生と輪島先生もサントリー学芸賞を取っておられて、いつも斬新な切り口で研究されている先生が2人いらっしゃって、すごくそれが魅力的だったんです。服装とかも自由で、気楽な所で、いつもこうしてないといけないみたいな研究の仕方じゃなくて、新しいことを探すことができて心強いですよね。音楽学・アートメディア論の学生・先生って特殊な研究をしている方が多くて、周りがそういうことを面白いねって言ってくれる環境があることで続けていることができるんです。

―神戸大学、京都芸術大学でも教えておられると思うのですが、他の大学と比べたときに阪大独自の特徴や魅力はありますか?

学生の数が少ないですよね。ほんと魅力だと思います。一人一人に先生から見て目が行き届くっていう。他の学科や学部はわからないんですけど、私が持っている授業とかでは、学生数が少ないので対話型にできる。やる方も受ける方も多人数だと受けていても気合が入らない、見えてないみたいな、実は見えているんですけどね(笑)。本当になんかエリートの大学ですよね、やっぱり。本当にそれは感じますよね。ちょっとお利口すぎると思いますけどね(笑)。

―大学の教員には気づいたらなっていたという感じだったと思うのですが、もし大学の教員でなかったら、こんなことしていたかなということは何かありますか?

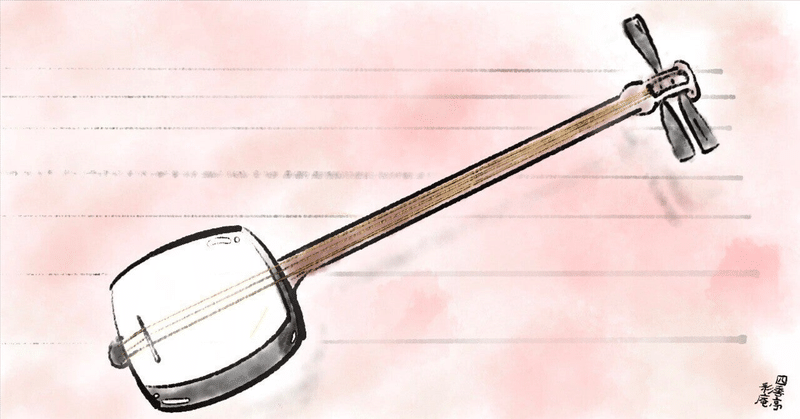

私、元々雅楽っていう神社とかお寺とかお葬式で演奏する演奏家だったんです。もともと演奏家だったので、教員じゃなかったらいつでも戻ろうかなみたいな。研究する時に辞めてしまったんですね。演奏をしていると距離を置いて(客観的に)見ることができない。古典芸能は音楽自体よりも人間関係が強いと思うので、人間関係に左右されて本当に見方が変わってしまうんです。だから敢えて遠のいて居たんですけど、やっぱり研究していると、もっとやってみたいなとかやっておきたかったかなっていうこともあります。

前は団体に所属して月給制みたいな形でお金を貰っていたんですけど、そうじゃなくてもっと一発勝負で道端でとか、だんだん自分の研究がそういう方にシフトしてたんです、やってるうちに。最初はそういう雅楽とか、例えば宮内庁の雅楽なんかもう公務員ですから。あの終身雇用の人たちとか、そういうのってどうなのかなっていうことやっていたんですけど、そこからだんだん広げていって…。

文化財保護法ってすごく大変な、不思議な法律なんですね。何が大変かって、やっぱり戦後すぐにできたので、慌てて作ったからやっぱりすごく不備があるんですけど、軌道に乗ったものを直すのって本当に難しい。それをどうしようかっていうようなことが私の研究のテーマなんです。それをやっているうちに重要無形文化財っていうものよりも古典みたいなね、1970年代の社会運動の時代にもっと道端の芸とか、そういうものがあるじゃないかみたいなことを言っていた人たちがいて、そういう人のことを今研究してちょうど本とかも出したところで、そういうのを見ていると自分もそういう場で演奏してお金をもらうみたいな演奏家になりたいなと(笑)。

私は学生にもそれを勧めたいんですよ。軌道にいつも乗っているだけではなくて、自分でそこにお椀とか置いて、お金を貰えるようなことをしてみるとか。人に勧めるのであれば自分もやったほうがいいかなと思ったんですよね(笑)。

―先生が高校・大学の時はどんな学生でしたか?

今、そんな学生居たらもうなんかしばき倒したくなるような(笑)、すごく反体制的でした(笑)。私は中学の時に高校進学するっていう時にごねましたね。なんで義務教育じゃないのに行かないといけないのか。ごねてなだめられて高校に行ったので、高校出てそのまま大学に行ったんですけど、入学式で辞めたんですよ(笑)。どうしてそんな風に思ったのかよくわかんないんですけど、そこから留学したりして色々あるんですけど、やっぱりなんかいつでも軌道に引かれた瞬間にもう外に出たくなるみたいなところがあって。まあ、困りますよね(笑)。

一度目にフランスに留学した時は勉強したいこととかがしっかり決まっていなくて、ふらっとしていたからお金にすごく困って。留学先でゴッホの絵を見たときに雷に打たれたような衝撃を受けて、なんでここにきてルネサンスの勉強をして、仕事に就きたいと思っているんだろうと思って自問して日本に帰ってきたんです。その次に、フランスに留学した時っていうのは、もうがっちりエリート固めして行ったみたいな。だから東京大学の大学院に入ったのも、そういうところはちょっとあったのかもしれない。王道に入ったらそれを利用できるだけするのであれば、最強になるのではないかなみたいなところで。だからその時にできなかったことをやろうみたいな。奨学金を国からもらってみたいな(笑)。でもそれが良かったのかどうかちょっと今疑問ですね。昔できなかったその王道を歩もうと思っても、もともと向いてないみたいな。だから、どんな学生だったかって言うと、学生じゃなくなっていた時期が多いですね(笑)。

―先生が今後してみたいことはありますか?

すごく具体的なことなんですけど、私は伝統芸能のことをやっているんですけど、だんだん音の文化というふうにシフトして行ってて、これはフランスにいた時からちょっと始まってたんですけど、フランスで日本語を教えていたときに、目が見えない方と一緒に映画を観る、副音声みたいなことが流行っていて。今結構、目が見えないのにどうやって映画見るんだろう?とか思われると思うんですけど、絵画鑑賞とかも目が見えない方として、説明しているうちにすごい発見があるんですよ。自分は分かっていると思って見ていたのに説明しようとすると分かってないのに気が付いて、だからお互いに助け合う感じになるんですよ。助けてあげようじゃなくて。私にとって、目に見えないものを言葉で表現するってすごく大事なことで、普通は言わないことを説明するっていうことが。

フランスでそんな授業をすると、言えばいいことしか書いていない教科書(笑)に慣れているような上級レベルの学生にとってはすごく刺激的だったみたいで、すごくお互い面白かったんです。そういうことやっているうちに大阪大学に赴任することになったので、その音声ガイドっていうのを授業にしたいなと思って学問の扉でやっていたんですよ。それもみんなすごい面白がってくれました。

その時に、ある学生から、コメントで「でも、これやっぱり目の見えない人を対象にしているのだから、結局は助けるってことですよね。」みたいなことを書かれたんですよ。なんかそれは一つ心理を突いているっていうか。ちょっと日本はそういう傾向があると思うんです。弱い人を助ける時に斜に構えるっていうか、なんかそれ偽善じゃないみたいな。でもそれは、この世の中がマジョリティのために作られて、目が見える人中心に作られているんだから目が見えない人のために何かやるっていうのは普通の行い。助けることになるけどだからといって下に見るわけじゃないと思うんですよね。ということを、もうちょっと、どうやったら分かりあえるのかなっていうことをすごくやっていきたいなと。それから、どうやったらそういう学生と分かり合えるようなことを授業でできるかなってすごく思ったんです。

それがあったので、これから目が見えない方にいろいろ協力をしていただいて、授業だけではなく、例えば、目が見えない方と一緒に人形浄瑠璃を聞くことで、すごく発見できる、聞くだけで色々なことを思い浮かべるっていうことの大切さみたいなのを教えてもらえるんじゃないのかなっていうふうに思って。あちらが先生っていう形で、そうすると上から「助けるんですよね?」みたいなのではなくできるのかなと思って、そういう取組みをしていきたいなと思っています。

研究について

―音楽に興味を持ったきっかけはありますか?

私の父が楽器屋で母が琴の先生だったんです。って言うと、なんかある種の音楽的な家庭で生まれてみたいな感じに取られるんですけど、そうではないです。ちょっとやっぱり変わってたんですね。うちの父が作った楽器っていうのは、例えば、お琴とかを作ってたんですけど、伝統的な世界でお琴って木をくりぬくんですよ。だから、受注が追いつかなくて本当に高いし、お金持ちしかできなかったところがあるんですけど、うちの父は合板でバシッみたいなやつをたくさん作ってすごい売れた(笑)。で、私が育ったみたいな(笑)。糸も普通は絹糸で作ってて凄い高いみたいななんですけど、ペトロンとかをアンプとかに繋げたりとかして、ポピュラーミュージック、バッハ、クラシックとかを演奏したりするっていう、レコードとか出してたんです。だけど、日本学研究の人たち真面目なので、例えば、絹糸を復活させようみたいなことを真面目に研究されている先生も居て、几帳面な世界なんです。だからずっと自分の父の職業を言えなかった(笑)。多分真面目な研究している方から見ると踏みにじられてるみたいで、当時もやっぱりそうだったんです。真面目な伝統芸能でお琴とかやってる方は邪道って言うか、まがい物みたいな形で扱っていた、とうちの父は言っていました。でも、私にとっての最初に聴いた音楽っていうのがお琴で聞いたバッハとかビートルズとかなんですよね。だから後からビートルズとか聞いた時には偽物だと思うんですよね(笑)。なんかうちの父のレコードを真似したのかなみたいな思って(笑)。だからまっすぐに音楽をやってみたいな感じではなかったんですけど、今それはすごく今の研究に結びついているんです。そういう学問の中で捉えきれないものってたくさんあって、父は差別された感じがあって、逆に無形文化財などはすごく価値づけられていて、そういう価値観が楽しくていいはずの音楽の中で出てくるのはどうなのかなみたいな。

―音楽を研究にしようと思ったきっかけはありますか?

雅楽をやっていて、小学校に教えに行っていた時に、「千年以上宮中に残ってきたんです」みたいな説明をしながら、なんか違和感で、ずっと宮中に無かったんですよね。無くなってたし、民間で支えてた部分も大きいし、いろいろ嘘が多い。辞書を引いたりしてもそういうことが書いてあって、なんでこんなに証明できないことが辞書に書いてあるのだろうと。でも、日本の音楽の研究してる人たちはそれがスタンダードなんですよね。ずっと変わらないまま宮中に伝えられてきて、みたいな。だから自分でその仕事としてやってる時に、そういう説明をしている自分が嫌になったっていうか(笑)。だけど、じゃあどういう説明したらいいのかっていうのは本当にわからなくて、そこからいろいろ自分で調べ始めて研究にまでたどり着きました。

でも何が自分にとって問題なのかっていうのを言語化できるまでには、十年間ぐらいかかりましたよね。自分でも何が問題で研究したいのかっていうのは、本当に分からないで来ました。そういうのを助けてくれるところが大学・大学院であったっていうか、それはこういう見方をしたほうがいいとか、今の研究の中で説得力あることを言うにはこういう視点が必要とかっていう、自分が言いたいことだけでは通じないものに対して、いろいろな視点を与えてくれる場所なんだなってすごい思います。

―放浪芸・小沢昭一さんの研究をしておられますが、その分野に出会ったきっかけや、その研究をしようと思ったきっかけはありますか?

雅楽をしていた時に8年くらい京都に住んで関西で雅楽演奏とか教えに行ったり、笙を作る工房で楽器を作ったり、調律する仕事をしていた時期がありました。だけど、そういう中にいても、伝統的な世界に耐えられないみたいな時があって、その時はワールドミュージックが民族的な要素を取り込んでいる時代なんですね。そういう中で、坂本龍一さんがちょうど沖縄の音楽を結構取り入れた時期があるんですよ。私はそれをきっかけに沖縄の音楽がすごく好きになって。京都に住んで沖縄の音楽をまずやってたっていうことがあったんです。雅楽の研究を博士論文でやってたあとに、沖縄音楽の研究ちょっと始めました。

1970年代に沖縄の音楽を東京のライブハウスとかで流行らせようとした人がいたんです。たくさんの沖縄の人たちが高度経済成長期に本土に渡って、高速道路作ったりとか日雇いの仕事をしていて、すごく差別もされたり一人ぼっちであったりとか、そういうところで、竹中労っていう人が沖縄から音楽家を連れてきて都市でライブをするんです。それで日本に沖縄音楽が広がっていくんです。すごく東京視線なんですけど、実際にその人たちのおかげで琉球フェスティバルなんかで、本土で孤独にさいなまれてた沖縄から移住していた人たちとかが舞台の上で踊りまわって、日々の生活で鬱屈しているものをそこで弾き飛ばすとか、涙を流して聞いている人がいたりとか。だから批判もできるけど、実際すごく役に立っている面もすごくあって。

その人の研究をちょっとしているうちに、その人と小沢昭一さんという同じ時代の人で、似たようなことをやっていた人がいました。彼らは微妙に違っていて、その微妙な違いが何かを知りたくなりました。竹中労さんは沖縄のいわゆるストリートの人をつれてきて、小沢さんは日本でストリートの人を見出そうとしてて、どちらも似てるんですよね。そこで何が違うのかみたいなことを研究にしてたんです。

―伝統の音楽も今日のいわゆるポピュラーミュージックも含めて、音楽の存在意義、何のために音楽があるのかについてどういうふうにお考えですか?

重要無形文化財とかは国のアイデンティティのためにあるように作られてるわけですよね。だけど基本的に音楽って何かのために、その場が楽しいためとか、色々まあ簡単に言ってしまうとそうなのかもしれないですけど、存在意義ね。なんかあんまり考えたことないんですよね。

ちょっと違う話なんですけど、思い出したのが、それまでの日本って音楽っていう概念があまりなくて、みんな「音曲※」とか言って、たくさんの人が三味線を弾けてた、ある意味音楽国家みたいなところから、明治時代になってみんなやめちゃうわけです。それは何でかというと、西洋音楽が入ってきて、国の義務教育の音楽はドレミファソラシドを読めるようになることが目的になって、歌いながらリズムをとることができる、そして行進する、そして軍隊へ行くみたいな。そういう軍国主義の第一歩みたいなところが音楽と結びつくようになってしまいます。当時の列強の国々にどうやったら追いつけるんだろうという考え方から国家を一緒に歌ったりすることができるようになるんです。そういう時にでも、音楽っていうのは意味がないんじゃないかってすごく思われていました。日本は音楽や芸能をやってる人、っていうのはまず蔑まれてたし、高尚なものとしてあんまり捉える場所がなかったっていうのがありました。その当時の人は健康に良いとか(笑)、すごいたくさん並べてて、なんかどれ読んでも説得力ないんですよ(笑)。だから難しいですよね。

まず音楽とは何か。音楽っていう言葉の意味が広いんだと思うんです。音楽はどういう意義があるのかとかになってくると、人によるんだと思います。それが必要ない人には存在意義無いですよね。だけど、「音楽全般の存在意義は?」っていう問いかけをすると、さっきみたいな「健康のためです」みたいな答えしかできないっていうのがあるのかなとか思ったりします。あまり真面目に考えたことが確かに無いのかもしれないんですけど、なんだろうな。

伊東先生の本を読んで思ったのは、音楽、もっと広く言えばアートの存在意義としたら、正しさみたいなものに疑問を呈することができる。“越えられない国境“って書いてあったのが確か、なんかかっこいいなと思いました。国境っていうのは越えるのが難しいんですよね本当は。なのに、国境の中にいるとそれを感じないで住んでるじゃないですか。国境を越えようとしても越えられない人たちがたくさんいるっていうその感覚みたいなのって、なんか私すごく音楽に似てると思います。その、正しさの中だけで説明できないもの、そういうことをなんかいうのが音楽でありアートなのかなっていうふうに思います。

※音曲…邦楽で、特に大衆的、軽音楽的なもの。ふつう三味線などに合わせてうたう俗曲をいう。また、邦楽で、楽器で演奏するものや人が歌うものの総称。

―世界の人たちの日本の伝統音楽・ポピュラーミュージックの受け入れ方の特徴はありますか?

ポピュラー音楽が好きな人と、伝統音楽が好きな人とに分かれてるところがちょっとあります。日本だともうちょっと混ざり合ってるようなところがあると思うんですけど、海外だと結構分かれています。海外といってもフランスの例しか知らないので偏っていると思うんですけど、比較的フランスは日本を好きな国だと思うんですよね。伝統音楽に対する開かれ方が、多分日本の国内より広いと思うんです。

日本に居ると「え、伝統音楽?退屈そう。」みたいなところがあるじゃないですか。それがないから、ちょっと聞いてみようみたいなところもあるし、すごい素直に聞いてるところがあるなあって思うし、研究者とかもいたりとかするんです。少し前までは本当に日本といえば能とかそんな感じだったのが、今はちょっとそれが崩れてきてます。日本といえば、JPOPになってきてる感じですかね。でもKPOPのほうが良いって言ってる人の方が増えているので、なんかこうちょっとテリトリー争いに今度はなるのかな、みたいな(笑)。

―先生が研究する目的や理由はありますか?

いつでも自分の問題を解こうとしてますよね。世の中のためとかじゃなくて(笑)。最初に自分の問題を解こうとして、解くためには世の中の問題を解くことに繋がる、その繋がった瞬間っていうのが、自分が成長するときで、そのために研究しているのかなっていう感じがします。

この間、小沢昭一さんのことで本を出したときなんかは、同じような人たちが周りに集まってきて、ほとんど幻想に近いかもしれないですけど、みんな一緒に戦ってくれるんですよね。私のためにやっていても、みんなそれぞれ自分のために動いていて、それをすごく今回感じたんですよ。自分のためだけとか、人のためだけというのではなくて、自分もその中の一人なわけで、そういう社会の中での自分の生き方みたいなものっていうものを知ることに情熱を傾けていないと、私は退屈してしまうのかもしれないんです。退屈っていうのはちょっと疲れるっていうか。

目的の一つはそういう達成感を共有するためですよね。一人で味わうよりも共有できることがあるんだっていう発見は何物にも代え難かった、というか。この間、著作を持って行った時に、インタビューをずっとしてた方は涙を流されて「感無量です」みたいな感じで言って頂いて、本当にこっちが感無量というか本当に嬉しくて。あと、小沢昭一さんの奥さんに著作をお送りしたら、本当に喜ばれて「仏壇に供えました」って言われて(笑)、そういう亡くなってしまった小沢さんとの繋がりまであって、小沢さんを通していろんな人の記憶が入り込んできて、嘘なしにみんなが楽しく働いたみたいなね、そんな瞬間っていうのがありました。学生も巻き込み、周りも巻き込み、一般も巻き込み、先生方とかも巻き込んでやっているっていう動きみたいなものを感じるっていうのは研究の目的になってるのかなって思います。

インタビューを終えて

一見孤独に見える研究の目的が、人や社会との繋がりであることは意外で新しい発見でした。また、先生の人生が私にとって新鮮で驚きの連続でした。インタビュー後にも音楽について少し議論ができて有意義な時間になりました。

お忙しい中、インタビューを受けてくださった鈴木先生、本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?