天然麹菌採取のロマン

梅雨の時期は天然の麹室。

「黴雨」(ばいう)とさえ表記され、製麹に適した湿度と温度の得られる季節です。神の国日本はカビの国であるとも言えるでしょう。

天然麹菌採取は私の追いかけているテーマのひとつです。新規実験と昨年Tumblrに綴っていた内容も含みますが此方に辿りやすくまとめて参りたいと思いますので長文となりますがお付き合いのほど宜しくお願い致します。また、記述に誤り等ございましたら探求の途上故ご指摘いただければ幸いです。

映画のワンシーンから庭先での採取へ

『千年の一滴 だし しょうゆ』(2014年製作)という日仏合作のドキュメンタリー映画をご存知でしょうか。もう6年も前のことになりますが、渋谷のアップリンク「映画館)までスクリーンいっぱいに映し出されるオリゼー(アスペルギルス・オリゼー/ニホンコウジカビ/黄麹菌)見たさに上京したことは懐かしい思い出です。

https://youtu.be/hbc9tDBufoI

2006年に日本醸造協会で国菌に認定された麹菌は味噌、醤油、味醂、米酢、日本酒、焼酎など和食に欠かせない微生物です。2013年ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録され、この映画は殊にフランス・ドイツで好評を博しました。

京都の老舗種麹屋・菱六さんが出てくるシーンで、梅雨時の庭先に椿の木灰を付けたご飯を置いておくと麹カビが生えるとあり、私の胸は一気に高鳴ります。

奈良時代の播磨風土記(713年)に神様ににお供えした蒸米にカビが生えたのでお酒にして宴をしたとの記述があり、それが日本酒の起源説のひとつとされています。

大神御粮枯而生糆 即令醸酒以獻庭酒 而宴之 故曰庭酒村 今人云庭音村

大神(おほかみ)の御粮(みかれひ)、枯(か)れて糆(かび)生(は)えき。即(すなは)ち酒(さけ)を醸(か)ましめて、庭酒(にはき)に獻(たてまつ)りて宴(うたげ)しき。故(かれ)、庭酒(にはき)の村(むら)と曰(い)ひき。今(いま)の人(ひと)、庭音(にはと)の村(むら)と云(い)ふ。

https://jp.sake-times.com/knowledge/culture/sake_g_harima-no-kunifudoki

稲麹・稲玉(稲霊とも表記される)で麹菌と思しき天然麹菌を採取した経験があったので、これはもうやってみるしかないと自宅の庭で採取観察を行うことにしました。

黄麹菌は他のカビに比べ アルカリに強く、中でも椿の木灰が最もアルカリが強いとされています。

蒸したお米に椿の灰をまぶし、麹が心地よい湿度と温度を与え続けることでオリゼーだけが採取出来るとされています。

話は少しずれますが、山菜の灰汁抜きにも木灰を使いますし、江戸時代までは洗濯にも使用したとか。

化学的解明が無くとも経験値から伝承で良いもの効果的だとされたものが受け継がれて来ていることは、一つの根拠のように思えてなりません。

古来より私達の祖先は炎で暖を取り、食物を焼いたり煮炊きすることで命を繋ぎ、穀物を育てカビを操るまでになったことに只々驚愕します。

かまどで蒸したご飯にたまたま灰が掛かって、何やら生えて来たぞ。

勿体ないから水にふやかして後で食べようと思って置いていたらぷくぷくと…なんて想像をすると楽しいのです。

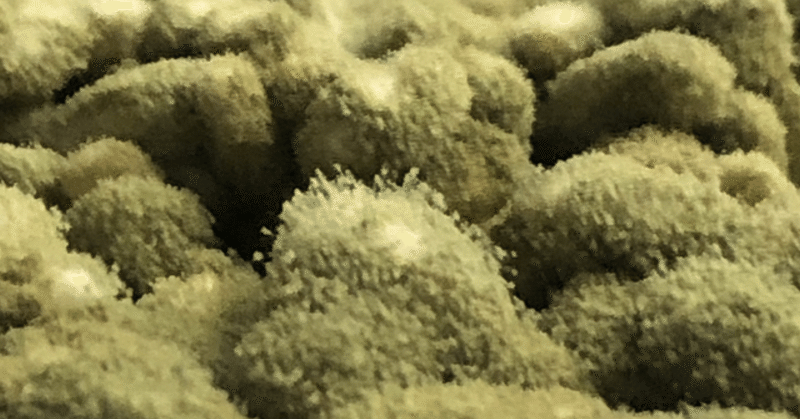

写真は2016年の夏に庭先で採取を試みたもの。

カラフルに美しい花々が咲く中からこれはと思う子を選び出し、蒸米に付け培養。するとまるで黄麹の種麹のように一面に黄緑色の花が咲いたのです。

黄麹菌(Aspergillus・オリゼー )単体ではないとは思いますが、この胞子の色は麹塵色(きくじんいろ)と言って天皇しか着ることの出来ない高貴な衣の色として知られています。

これを種麹のように蒸米に振って製麹すると真っ白な米麹となり、栗の香り、甘酒も出来ました。

映画のあのシーン・播磨説は本当だったのだと喜びしかなかったのでしたが、後にこれは危険な行為であり自然界に野生のオリゼーは存在しないと、衝撃発言まで聞くことになるのでした。

天然麹採取の危険性

まず天然の麹菌採取の危険性は猛毒で発ガン性のあるAspergillus・フラバスとオリゼーが酷似していて見分けが付かないことにあります。

有名な事件として1960年イギリスでアフラトキシン(アスペルギルス・フラバスのマイコトキシン=かび毒)に汚染された一部の穀類飼料(ブラジル産ピーナッツ)を与えられた七面鳥、10万羽以上が1ヶ月のうちに肝臓障害で全滅したことが挙げられます。

日本国内における農産物のアフラトキシン汚染の報告はありませんが、輸入品に付着して来ることはあるとのことです。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kabi/kabi2-1.html

また、Aspergillus・オリゼーは先祖にフラバスを持つと考えられていて培養を繰り返すことで無毒化したという説も天然麹採取の危険要因でしたが、2019年11月東京工業大学のDNA解析によりオリゼーは始めから無毒なオリゼーでフラバスとは先祖が別であるということが分かったのです。

https://www.titech.ac.jp/news/2019/045760

分かりやすい解説

https://friday.kodansha.co.jp/article/150675

この事は天然麹菌に関心を寄せる者にとって衝撃の結果でした。つまりAspergillus・オリゼーであると同定されれば、その土地で生まれた麹で様々な醸造物を作ることが夢ではなくなるのです。

同定検査やマイコトキシン(カビ毒)検査が手軽に受けられる時代がやってくることを切に願います。

自然界に野生のオリゼーはいるのか

「自然界に野生のオリゼーは存在しない」と言うのは野生のオオカミは既に絶滅していて、家畜化された犬が野良化したものであるという説。

つまり何処かの醸造所から逃げ出した麹菌が浮遊していて、たまたま捕まえたものであろうと言う考えです。

もしくは製麹中に起こった培養麹菌のコンタミネーションであるという話。

たまたま図書館で借りた竹内早希子著「ふしぎなカビ オリゼー 千年の物語〜和食をささえる微生物〜」にそう書かれていることに衝撃を受け、その後思い掛けずその本の中で話されている種麹メーカー・秋田今野商店の開発部長である佐藤さんとお会いし直接お話を伺うことが出来ました。天然麹採取の危険性について厳しく示唆を受けたのでした。(2019年5月)

この年の暮れに東京工業大学の研究結果が発表されたのだからオオカミ伝説は無くなったということになるのかもしれませんが、野生の犬は存在するのだろうか…。いずれにしてもカビは侮ってはならないのです。

食の安全性について肝に銘じつつその天然性への探求は止められず。

森で採取の試み

コンタミを疑うのならば採取場所を自宅の庭先ではなく森の奥深くだったらどうなのか、同時に様々な環境で採取を行ったのがその年の秋。

遠野の森と馬房とはせ掛けされた稲の下に野生麹を捕まえる為のトラップを仕掛けてみました。

木灰すら使わず炊いたご飯でどんな花が咲くか見てみることにしたのです。

環境設定的にも条件設定的にも至らない点の多い観察実験でしたが、それぞれにどんな微生物がいるのか知るには十分でした。

当たり前のことですが結果は其々全く異なるカビが生えました。

木灰を付けたバージョンも試すべきだったと悔やまれます。

黄麹菌らしきカビは検出出来ませんでした。

この後、上記の稲穂(自然栽培いわてっこ)を木灰を付けた蒸米に置いたところ見事なまでの緑の絨毯、オリゼーとよく似た天然麹菌が取れました。

この年の暮れに此方の麹菌を秋田今野商店の佐藤さんに見ていただいたところ「オリゼーである事には違いないだろう。でも他の菌も混在しているね。この中に3種類はいる。」と。

そのまま培養を続けて行くと本当に3種類のカビが出てきたのです!

微生物を見るのは顕微鏡よりも顔なのだと佐藤さんは仰います。

本当に凄いことで、心から尊敬します。

室町時代からと言われる種麹屋さんの歩みが今日の醸造業界の発展にどれほど寄与をしていることか。私のような者が家庭で製麹し発酵食品が作れるのも種麹屋さんのおかげです。

そのことを忘れたことはありません。

しかしながら私の天然麹採取ロマンはまた別の話・別の次元。どうかお許し下さい。

木灰を付けて再び森へ

そのような訳で先月、木灰を付けたバージョンで天然麹採取をしようと、森の桑の木と胡桃の木の下で何が取れるかトラップを仕掛けてみました。

さて、いつもと違うことが起きました。

一点の黄麹らしきカビが現れたものの大半が黒い何ものかに犯されてしまったのです!

検査に出したわけではないのではっきりとはわからないのですが、まるで黒麹さながら。

心当たりがあります。

今年に入ってから黒麹(Aspergillus・リューキューエンシス)を製麹していたのです。

つまり蒸米に木灰を付ける段階でコンタミが起こっていたのかも?

トラップを仕掛ける前段階のキッチンで既に種が入ってしまったのだろうか。

では庭先で天然麹が採取出来たと思っていたのも、蒸米をガラス器に移す段階で既にコンタミを起こしていたのか???

いやそれとも黒カビ(Aspergillus・ニガー)なのか⁉︎

黒の洗礼を受けている気分です。

純粋に天然麹を採取するということのハードルをまたひとつ感じた出来事でした。

昔の農家さんは各家ごとに麹専用の蔵を持っていたと聞きます。その家々の家付き麹が住んでいた。

酒蔵や味噌屋さんも昔ながらのお蔵さんは筵(むしろ)や蔵そのものに着いた蔵付き麹を大切にしていたのです。

まとめ

今回天然麹菌採取を追求する中で見えてきたことは、何らかの種を用いない大気中から採取の場合、その空間環境が大きな影響を及ぼすことが改めてわかりました。

稲玉や稲穂をたとえ一粒でも蒸米に付ければ、麹塵色の満開の花を見せてくれます。

種菌を用いず大気中から採取しようとする場合は原料処理の段階から始まることを学んだ今回でした。

大気中からの天然麹採取、長い旅になりそうです。

播磨国の一番最初の麹は何処からやってきたのだろう…

黒麹菌は沖縄で発見され、泡盛や焼酎を作る時に使われるクエン酸を出す麹です。この麹で作る甘酒は柑橘のような爽やかな酸味があり、とても美味しいのです。

そう沖縄。

沖縄は宮古島の離島・池間島では天然の麹菌による麦麹でお味噌を作る文化があり、民間で作る最後のおばあの天然麦麹が縁あって我が家にやってきました。

その製麹法が度肝を抜く作りでして…。

また次のnoteでご紹介できればばと思います。

長文、最後まで読んでいただきありがとうございました。

以下追記2021.7.13

これまでここまでの黒い胞子群を見たことが無かった私はてっきり黒麹菌(Aspergillus・リューキューエンシス)と思い込んでしまいましたが、心熱く温かい発酵仲間達によりAspergillus・ニガー説が浮上して参りました。

どうやら梅雨の多湿な森に潜むクロコウジカビに占拠されてしまったようなのです。

これまで麹菌採取は黄麹(Aspergillus・オリゼー )ばかりに注目してきましたが、今回のことで麹全体(Aspergillus属)を俯瞰して見ることの必要性を少しだけ学べた気がしています。

麹菌とコウジカビ、家畜型と野生型、A.リューキューエンシス(リューチューエンシス)とA.ニガー…。

※天然麹菌(カビ)を種麹として製麹して食品にする場合はカビ毒の有無を調べる検査、そのカビがAspergillus・オリゼー であるかの同定検査、さらには遺伝子検査など専門機関に出されることが推奨されています。

よろしければサポートいただけたら嬉しいです。頂いたサポートは次なる執筆の活動経費に大切に使わせていただきます。