ライ麦物語

始まりは遡ること3年前、滋賀の発酵友達から自然栽培のライ麦を探しているとメッセージが入りました。

いつも何かにつけてお世話になっている花巻のやえはた自然農園さんにお尋ねすると、東和町で麦を育てている青年がいると紹介していただきました。

喜多さんのライ麦は滋賀の友人の元ですくすくと育ち、翌年の夏、「ありがとう。パンでも焼いて」と私の元へやってきました。

早速、友人の育てたライ麦でサワードゥを起こし黒パンを焼きました。

自宅の小さなミルで製粉するので粗挽きになるもののとても元気に酵母が起き、香り高く味わいも深いように感じました。

滋賀のナイスガイが育てたライ麦 サワードゥを起こし、ようやく焼成第一弾。 この出来ではまだお父さんに報告出来ない。 種(玄麦)の続く限りリトライ✨ #ライ麦パン #ライ麦サワードゥ

Posted by 内田華子 on Tuesday, August 4, 2020

ライ麦を栽培したい

数年前、埼玉の友人自ら育てたライ麦をいただき、私も育てたことがありました。

育てたというより、ただばら撒いたというのが正しい。

土も被せず麦踏みもせず、それでも何とか育つことが出来たのです。

ライ麦は野草の如く強い。

極少量だったので指で種を外すという脱穀。

その後はプランターに育てる等、畑の縁がなく頓挫していた麦栽培でした

そんな経験があったのでこの種を育ててみたい!と、仲間と始めた大豆栽培がメインのビオファームカメガモリの一画に蒔いてみることにしたのです。

ふかふかに耕された大地に、鳥に食べられないように軽く土を被せて。

ところが待てど暮せど発芽が見られない。

何故?どこに消えてしまったの?

謎に包まれたまま2020年蒔きの種は一本も生えずに終わったのでした。

継がれていたライ麦

実は滋賀の友人からいただいたライ麦をほんの少しだけ育ててみないかと同じ町内の方へ譲っていたのです。

町内と言ってもビオファームカメガモリから車で20分も走る早池峰の麓のエリア。

その年、大豆が全く育たず味噌が作れないと私達の大豆をお分けした際に彼女が育てた荏胡麻と交換していました。

2021年夏、お譲りしたライ麦は彼女の元ですくすく育ち、「ありがとう。育ったわよ」と私の元に舞い戻って来たのです。

種蒔きが近づく10月に入って間もなく、元の種を育てた喜多さんが闘病の末若くして空へ旅立たれたと悲報が入りました。

直接お会いする機会はありませんでしたが、ストイックに農だけでなく世の為にと凡ゆる分野で種を蒔いた方と聞きます。

その二日後、追悼の思いを胸に種蒔きを行いました。

繋がれた種を繋げたい。

ビオファームカメガモリでライ麦栽培再びのチャレンジです。

発芽しました!

種蒔きからほどなくして、去年は全く出なかった畑に可愛い芽が沢山!

ほぼ100%の発芽率です。

この後2回ほど麦踏みをして分けつを促し、さらにびっちりと育ち。

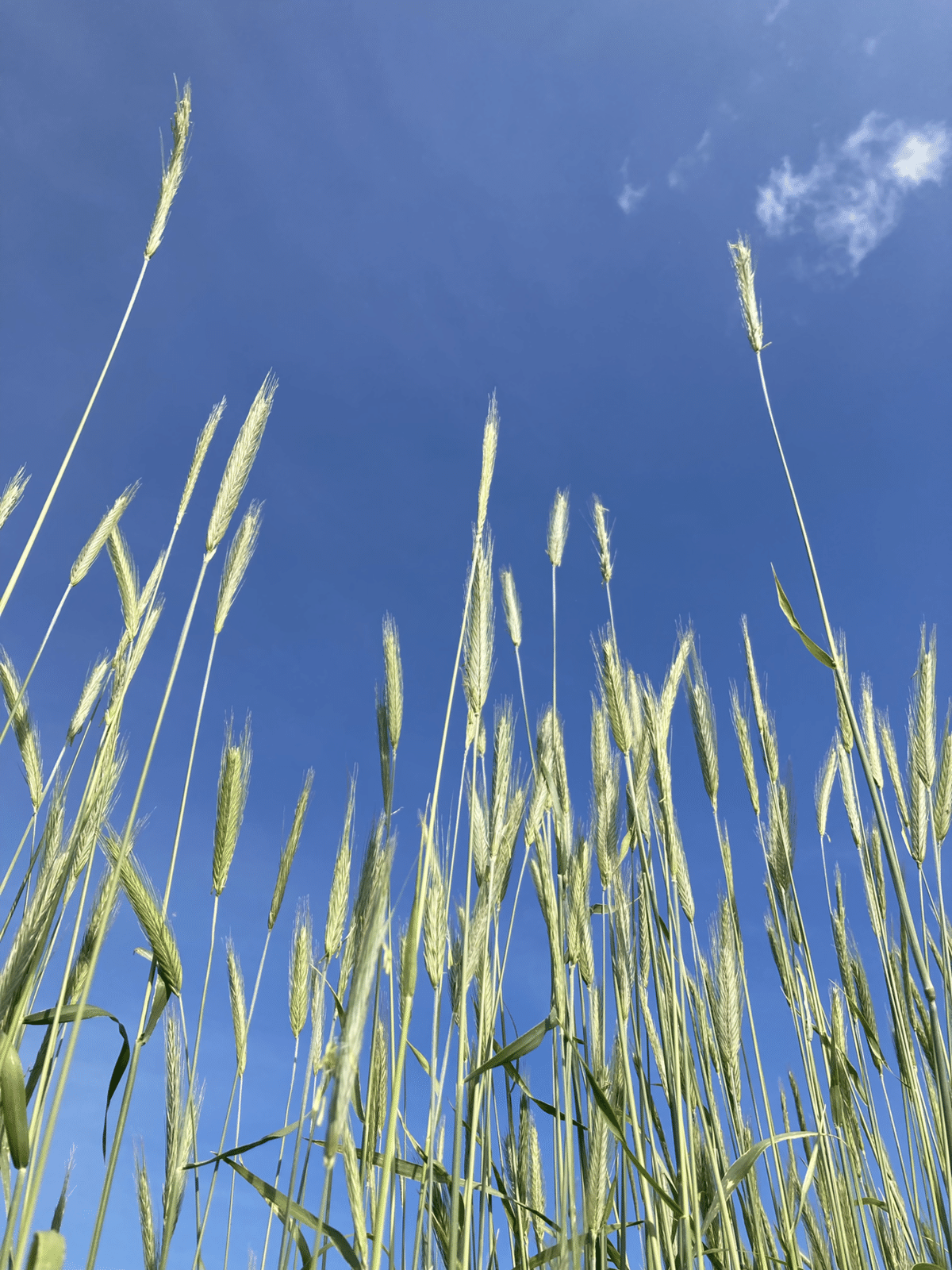

天高く真っ直ぐ伸び行くライ麦たち。5月には出穂し豊かな実りをつけてくれました。

ライ麦脱穀祭

梅雨の晴れ間を狙って収穫して乾燥。この乾燥時にカビさせないことに神経を注ぎます。(穀類をカビさせるのが得意なこの私が笑)

そしていよいよ脱穀へと進みます。

皆で脱穀する前に、試しに自宅で一束脱穀をしてみることにしました。

叩いても大豆脱穀のように全ての種が綺麗に弾き出るわけではありません。

調べてみると少量の場合、杵と臼で着くとあったので石臼でついて残ったものは手作業で外しました。

一束から取れたライ麦は200g強。

友人に聞いてみるとある程度の量になれば足踏み脱穀機を使うけれど、全て取りきれず穂ごと持って行かれるものも出るとのこと。

こればかりはやってみないとわからない。

不安を抱えたまま脱穀の日を迎えました。

レンコン農家の里山耕暮さんからレトロな非電化農機具「足踏み脱穀機」と「手回し唐箕機」をお借りすることが出来ました。

足踏み脱穀機はドラム外周に突起が付いていて、足で踏みながらドラムを回転させることで麦穂が当たると籾の中の実が弾き出る仕組みです。

穂ごと持って行かれては意味が無いのです。

果たしてどれだけ弾き出てくれるでしょうか。

ブオンブオンと回転し、パラパラと軽快な音を立ててライ麦が飛び出して来ました。

勢いよく踏み込み高速回転することで脱穀の確率が上がることもわかりました。

心配を他所にライ麦脱穀においては足踏み脱穀機は有効でした!

麦穂や籾殻の混じったライ麦を粗く振るいに掛け、今度は唐箕掛けです。

農機具がない場合は竹で編んだザルのような手箕に穀類を入れ手首を返すようにして穀類を振り上げ息を吹きかけたり風当てると軽いゴミが吹き飛び穀物だけがザルに落ちる選別法を用います。

これを何度か繰り返すと面白いほど綺麗に選別出来るのです。

唐箕機はハンドルを回して風を起こし、穀物を落とすことでゴミを吹き飛ばし選別する農機具です。

あまり風力を上げてもライ麦まで飛ばされてしまうので注意が必要です。

それにしても、これを考えた昔の人は本当に偉いなぁと思います。

まとめ

3畝蒔いて、軽トラ1杯の収量で今のところ約10キロほどの収量。

落穂分の脱穀は未だなので、もう少し収量があるにしてもこれだけとは…。

穀類栽培の収穫後の乾燥・脱穀・選別の手間暇を経験してみると、穀類は大規模農業であるかやって行ける世界なのかもしれない。

農を生業とする者にとって種を繋ぎたいという思いだけで栽培することはどれほど大変なことなのか。

栽培法も含め育てやすく利益が上がるものだけが残る農の現状を垣間見る機会にもなりました。

バーチャルで世の中が動く昨今、身体を使ってやってみなくてはわからないリアルな世界に触れバランスを取っているようにも思います。

土に触れたい。

自らの手で育てたい。

この感動を伝えたい。

そんな思いでちょっと家庭菜園の域より年々拡大しつつある3年目の農耕グループ・ビオファームカメガモリの懐の深さに感謝するライ麦栽培でした。

興味のある方は覗いてみて下さい。ビジター参加枠もございます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!