大学と企業の連携プロジェクト芝生広場から魅力を発信、浜松町を世界に誇る文化創造の街に-

今回の浜松町 Life Magazine は、前回(第一回の記事はコチラ)に引き続き学生とともに「浜松町」の今とその未来を考えます。浜松町でまちづくりを推進する世界貿易センタービルディングと東京都市大学の坂井研究室(エリアマネジメント)、北見研究室(マーケティング)の学生の皆さんが連携し、浜松町を舞台に産学連携プロジェクトを実施。議論を重ねながらまちづくりにおける現状や課題を見つめ、世界貿易センタービルの屋上に開設予定の芝生広場の活用方法を学生のみなさんに企画提案いただきました。今回は全4チームの最終報告をご紹介。また、提案のポイントや今後の浜松町の未来について、学生の目線から語っていただきました。

発表テーマ1:地域コミュニティの創造と住民のQOL向上

メンバー:秋山さん、岡崎さん、高橋さん、中村さん、長沼さん(五十音順)

―浜松町を深く知り感じた、本当は交流したい地元の方々

中間報告から引き続き、私たちは「地域住民」を今回の発表のメインテーマとして、街でお店や住民の方にインタビューを行いました。皆さん浜松町への「地元愛」がある反面、「地域で行われている行事を把握しきれていない」「交流に偏りがある」といった課題があることを知りました。そこで、「住民同士の交流を活発にすることで地域課題の解消をはかる」という目的に向け、「地域コミュニティの創造と住民のQOLの向上」を主題に、芝生広場でのイベント実施という提案を最終発表内容としました。

―「持続可能」「主体的」という二つのアプローチ

芝生広場でのイベントを通して、「地域住民同士がつながりを感じ、住民全体のウェルビーイングを高める」ことを目的に二つのアプローチからイベントを提案しました。

まず一つ目に、イベントを持続可能なものにするため常設展、二つ目は地域住民の主体的なイベント参加を促す企画展です。

常設展は曜日ごとにイベントをやることで、習慣化した「長く愛されるイベント」を目指します。イベントのネーミングについては、芝大神宮で実施されている「太良太良祭り」をヒントに「だらだら○○」といった名前を採用しました。「だらだら縁日」では地域の子どもたちを通して、昔の縁日の要素を取り入れて幅広い世代の交流を狙います。「だらだら朝市」は食品や地域店舗のテナントを出店し、地域の人と人だけの交流をはかるのではなく、地域のお店とお店のつながりを深め、活性化を図るものです。

―地域住民が主体的に参加し、風物詩をつくる

だらだら縁日・朝市などの常設展とは反対に、季節展として「機人機人食堂(きびきびしょくどう)」という季節ごとの料理を作って楽しむイベントも企画しました。「食」という人の営みに欠かすことのできないもので、主体的に交流することにより、この季節にはこの料理を作るという名物のようなものができていけば面白いなと思っています。また、この活動が災害時の炊き出しなどの訓練も兼ねることで一石二鳥のイベントになると思います。

また、地域の方から回覧板のような、イベントや浜松町の情報を知ることができるものがあればというお話も出ていたので、新しくアプリケーションの開発を行い、地域の方々、またイベント主催者とのよりよいコミュニケーションの促進を目指します。

―最終報告を終えて、発表の内容や今後浜松町がどのような街になっていってほしいかを聞かせてください。

たくさんお話を伺うなかで、「地域住民の方の地元愛」を強く感じたことはとても印象的でした。だからこそ、もっとつながりたい、知りたいのになかなかその術がないというもどかしさがあるのかなと感じました。今後私たちの提案が何かヒントになって、実際にイベントが開催されたらぜひ見に行きたいですし、地域の方が芝生広場を中心につながりをもっていただければ、より魅力的な街になるのかなと思います。地元愛は他の街にも負けないくらいあると感じたので、そのパワーをどんどん生かして発信できる街になってほしいですね。

発表テーマ2:スポーツを通して地域住民がつながる場を

メンバー:荒木さん、井口さん、板垣さん、関口さん、壷井さん(五十音順)

―浜松町を「マイナースポーツの聖地」に

私たちは浜松町を「スポーツ」で盛り上げる提案を考え、「マイナースポーツ発祥の街」というアイデンティティを新たな浜松町のイメージとしていく提案を行いました。なぜこのテーマで提案をしたかというと、街の歴史や地域住民の方へのインタビューを通して、浜松町という街とスポーツの親和性、そして住民の方々の健康志向が高いということがわかったからです。そこで、芝生広場を「S PARK」と名付け、様々なイベントを実施する案を企画しました。

―街がハマる、新しいスポーツをみつける場に

近隣の方へのインタビューにより、皆さん健康志向が高く、幅広い世代の方が積極的に体を動かすことが好きという回答が得られました。そこでSportsの「S」、そしてSky、Startといった言葉の頭文字からとった「S PARK」という名称の芝生広場の活用を企画しました。

スポーツのイメージはまったくない大都会の浜松町ですが、浜松町を起点とする東京モノレールが開業したのは1964年。そのきっかけには東京オリンピックの開催があります。また、同時に行われたパラリンピックは、はじめて障がい者スポーツの名称が「パラリンピック」と正式に決定した記念すべき大会でもあり、老若男女が楽しめる新しいスポーツを広める場所として、浜松町にはその下地もあると考えました。

―勝ちに負けにみつける「価値」

この「S PARK」を一時のイベントではなく、浜松町の文化にしていくためには「また参加したい」と思っていただくことが一番重要だと考えました。そこでスポーツというものの特性を生かし、町内対抗や大人VS子供など様々なチームで対戦し、みんなで勝った喜び、負けた悔しさを味わってもらえれば、たとえマイナースポーツでも盛り上がりが生まれ、人と人のつながりも生まれるのではと考えました。そうして競技人口が増え注目度が上がり、マイナースポーツがパラリンピックの競技種目となることを目指していきます。そんな街の姿を地域の方々が誇りに思い、愛着をもって生活していければと思っています。

―最終報告を終えて、発表の内容や今後浜松町がどのような街になっていってほしいかを聞かせてください。

チームではじめて浜松町に行った際、まだどのような方向性の企画で進めようかということを考えている段階でしたが、街で散歩をしている方をたくさん見たことをきっかけに今回のスポーツを軸にした提案を思いつきました。実際にインタビューを進めたときに、幅広い世代の方々が「身体を動かしたい」と考えているのを聞き、方向性が間違っていなかったなと思えたのはとてもうれしかったですね。もしこのようなイベントが実際に開催されれば、私たちのような若い世代も足を運ぶ機会が増えると思いますし、浜松町という街に新しい「色」がつくのかなと感じます。今はオフィス街という風なイメージしかないですが、そこにプラスワン、まったく異なるイメージがつくことで注目度も上がるのでこれまでなかなか伝わらなかった魅力がみんなに伝わるとよいなと感じています。

発表テーマ3:MICE※会場としての浜松町のポテンシャル

メンバー:下地さん、須貝さん、妹尾さん、髙田さん、山田さん(五十音順)

※MICEとは

企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議 (Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字を使った造語で、これらのビジネスイベントの総称です。

―「未来の東京」になり得る浜松町のポテンシャル

私たちは芝生広場を「未来の東京を象徴する場所」として捉え、その特長を存分に活かした提案を考えました。そのなかで「MICE」をテーマにフィールドワークを行い、その結果から世界有数のMICE開催会場として名高いシンガポールと浜松町を比較しました。そのなかでシンガポールのMICE会場は近くに人工植物園があり、近未来の都市と緑というイメージを持たせています。一方浜松町は付近に旧芝離宮恩賜庭園があり、伝統的かつ自然を通して国の文化を参加者がイメージできる場所があり、浜松町は世界的の名だたる都市にも劣らないMICE開催に適したポテンシャルを持つ都市だということがわかりました。

また、その自然の多さと交通アクセスの良さを兼ね備えた浜松町は、海外と比較しても唯一無二のエリアであると考えられます。そこでこの魅力をMICEの参加者に感じてもらえるような芝生広場の活用方法を提案しました。

―日本の伝統を肌で感じるイベント・演出を芝生広場で

MICEの参加者の大半は外国人であることを想定し、日本らしさやその魅力が伝わるイベントを提案しました。まず、アート盆栽の体験イベントです。盆栽は海外でも人気が高く、単なる園芸ではなくアートとしての要素もあることに着目し、盆栽体験で日本の四季や伝統文化に触れながら、芝生広場の展示を行い、日本の自然の風景を感じてもらいます。また、自然に触れることで実際に緑あふれる場所に足を運びたくなる効果も期待し、旧芝離宮恩賜庭園に訪れていただければと思っています。その他にもミストスクリーンを使ったプロジェクションマッピングでは、来場者が描いた絵をスクリーンに投影することができます。例えば「絵しりとり」などのイベントを行い来場者の交流を深めることも考えています。

―「災害」「サステナビリティ」・・・様々な課題にも応える芝生広場

空間演出として、アート盆栽の展示に加え、芝生広場がどんなときも安全・安心して利用できることが伝わるよう工夫を凝らした設備を配置します。例えば日本の災害の多さを逆手にとり、普段はベンチとして利用している座席も、災害時にはかまどとして使用できるようにし、災害時の緊急対応も可能なことをアピールします。また、これからの時代に重要な要素となる「サステナビリティ」についても、MICEで使用する電気をすべて再生可能エネルギーとする工夫を行います。太陽光発電で得られた電気を蓄電して活用、ミストスクリーンに使用する水は雨水を貯水、一部をトレイの排水にも利用するなど、環境への配慮も盛り込んだ未来の都市を象徴する場所として芝生広場を認知していただければと思っています。

―最終報告を終えて、発表の内容や今後浜松町がどのような街になっていってほしいかを聞かせてください。

中間報告の時点でうまくテーマを絞り切れないなか、発表に向けてご協力いただいた世界貿易センタービルディングの方から「浜松町のニーズにあったもの」をテーマにするのはどうかというご提案をいただき、フィールドワークの内容を精査しました。そこから「MICE」をメインテーマにすることでいい発表ができたかなと思います。浜松町にはこれまでなかなか行く機会がなく、どんな街なのかイメージすることが最初は難しかったです。ただ、調べていくうちに自然も歴史も感じられる素敵な街ということがわかりました。ただ、要素が多いからこそ街の「色」がつきにくく、どんな部分を強みに展開していくのを外に発信するのがあまりうまくないのかなと感じました。MICEの都市比較として登場したシンガポールなどはそのあたりが上手で、世界的にも知名度があるので、浜松町もそのポテンシャルをもっともっと世界に発信できればいいなと思いますし、その中心が世界貿易センタービルディング、芝生広場になることを願っています。

発表テーマ4:4つ葉のヒローバー ~芝生広場を様々なシーンで有効活用~

メンバー:井口さん、石平さん、島崎さん、沼澤さん、宮川さん(五十音順)

―芝生広場を浜松町イチの魅力ある場所に

私たちはテーマを「浜松町で働く人」に絞り、インタビューを実施し、浜松町のオフィスワーカーの現状や求めているものを調査しました。その結果、食事や休憩で使いたいと思うようなスポットが少なく、交流をはかることのできる場所が少ないこと、また仕事帰りには自宅に直帰している方も多いということがわかりました。そこで、この課題を改善するため、芝生広場を「4つ葉のヒローバー」というコンセプトで開放し、イベントを実施する提案をしました。

―3つの顔を持つ芝生広場にプレミアム感をプラス

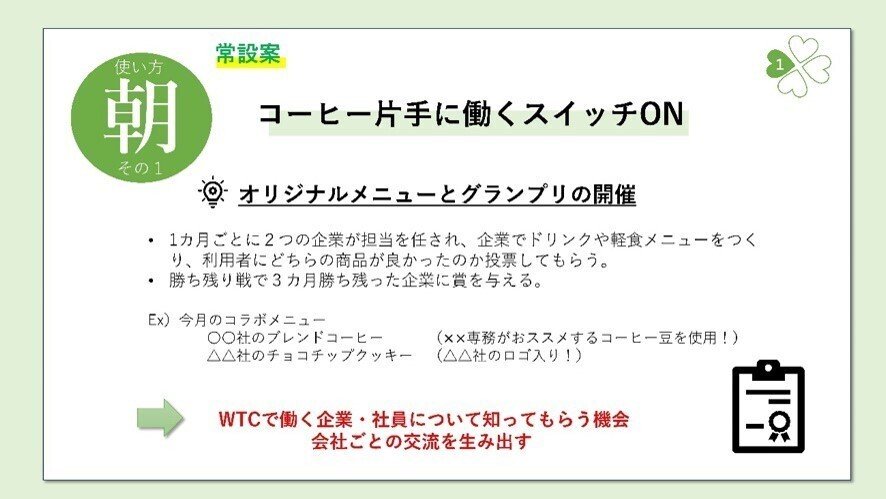

まずこの「4つ葉のヒローバー」というネーミングについては、芝生広場を朝昼夜3つのシーンでそれぞれ異なる使い方をすること、またそれらに追加してテナント専用のスペースをプラスすることでプレミアム感を演出することから3+1=4から着想を得たものです。「朝」のシーンでは常設展として入居する企業の方がメニューを考案するカフェを設置して、コラボやコンペを行い、世界貿易センタービルディングで働く企業間・社員間の交流を促します。

「昼」は世界貿易センタービルディングで働く人のみが利用できる形で、広場内に日替わりの弁当店を出店し、充実したお昼時間を提供します。また、2週間に一度程度「プレミアムDAY」として地方の名物弁当やバイキングなどを誘致するイベントを開催します。これにより世界貿易センタービルディングでしか味わうことのできない特別なランチタイムを楽しんでいただきます。

―浜松町の景観×世界貿易センタービルディングを活かした魅力的な空間を

3つ目の顔である「夜」は、高層階の屋上にある芝生広場の特長を活かし、海が近く景観のよい浜松町という街を楽しめるリラックスできるソファーやテーブルを設置。立ち寄ってみたくなるプレミアムな空間を提供します。仕事後に直帰ではなく、広場に来てもらう工夫として退勤時間になると広場に設置した巨大ガチャガチャを回すことができる二次元コードを発行、当たりが出ると様々な商品をもらえるようにします。

その他スポーツイベントのパブリックビューイングも開催し、浜松町にゆかりのある文化放送が中継を担当する埼玉西武ライオンズ戦では文化放送の方の実況・解説付きで、浜松町の夜を盛り上げる一大イベントとなることを目指します。

―最終報告を終えて、発表の内容や今後浜松町がどのような街になっていってほしいかを聞かせてください。

普段生活しているなかではそれほど馴染みのない街だった浜松町ですが、働いている方へのインタビューや提案を考えていくなかで素晴らしい街だなということがすごく伝わりました。特にインタビューでは、世界貿易センタービルディングの社員の方からお話を聞くことで自分たちだけでは気づかない発見もあり、その魅力が多くの方、特にそこで働いている皆さんに伝わっていないのはもったいないと思いました。今後はその魅力がしっかりと伝わる街になっていけばよいなと感じています。この発表では働く人たちが「世界貿易センタービルディングで働いてよかった」「素敵な街で働いているんだ」と思ってもらえる芝生広場の活用方法を提案したので、この先何か採用されたらとてもうれしいです。

―今年の浜松町プロジェクトを振り返って

最後に、学生の皆さんとともに今回のプロジェクトにご協力いただいた坂井先生、北見先生からいただいたコメントをご紹介いたします。

坂井先生:最初のテーマがいくつかあるなかで、どれも取材対象者が明確だったので、フィールドワークはしやすかったと思います。ただ、その分ワーカーやインバウンドといった今まで自分が経験したことのない人の立場になって考えるという点では難しさもあったのかなと感じました。そのなかで、「相手の立場になって考える」という練習として今回のワークは非常によい経験になったのではないかなと思いますし、これは今後社会に出てもあらゆる場面で活用できるのではないかと思いました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

北見先生:半年以上にわたっての調査・研究・発表というフェーズのなかで、なにより学生の成長が見られた部分が大きかったと思います。中間報告ではどうかなと思っていた班も最終発表ではがらっと変わっていた。これも世界貿易センタービルディングさんが細かく提案内容に寄り添っていただき、コミュニケーションをとっていただけたことにつきます。また、例年にも増して学生たちの「本気度」も高かったのが非常に印象的でした。この本気で取り組んだという経験はきっと学生たちの財産となると感じました。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?