オルフェ(1950)ジャン・コクトー

スイスのオーディオメーカーにORPHEUSがあります。「オルフェウス」なんて、知的なメーカーのオーディオ機器で音楽を聴きたいものですが、高価で手を出すことはできません。

作品概要

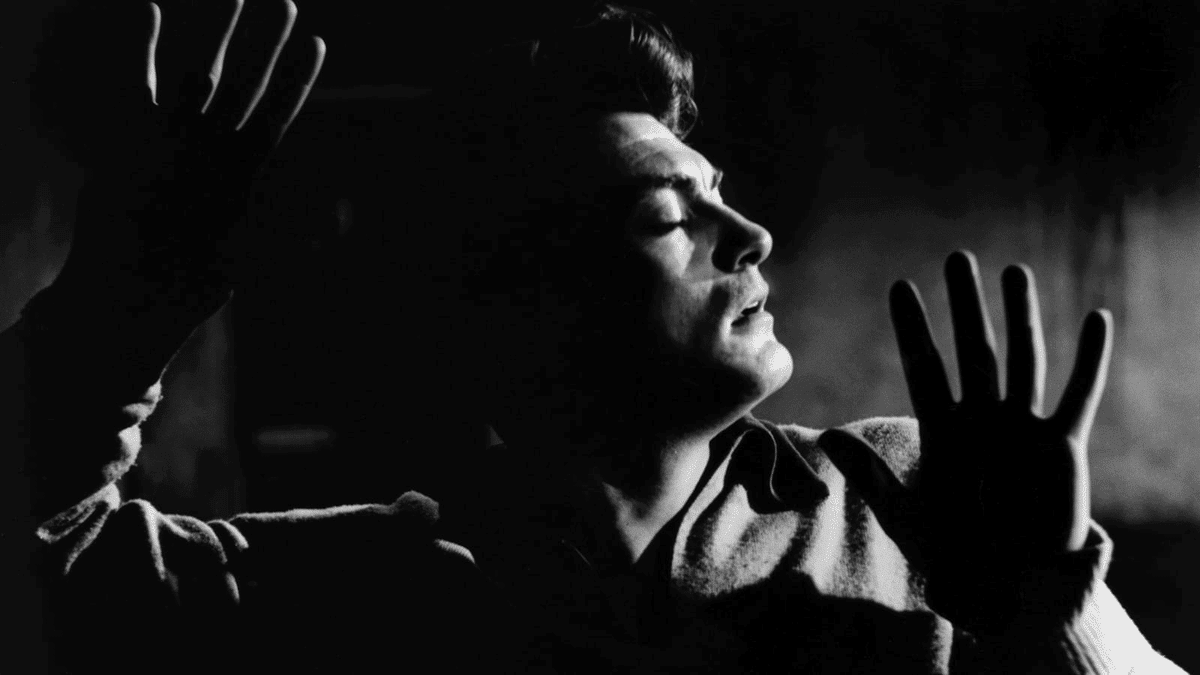

ジャン・コクトーの“オルフェ”はギリシャ神話を元にしているので、オルフェは吟遊詩人であり、冥府下りのシーンもあります。

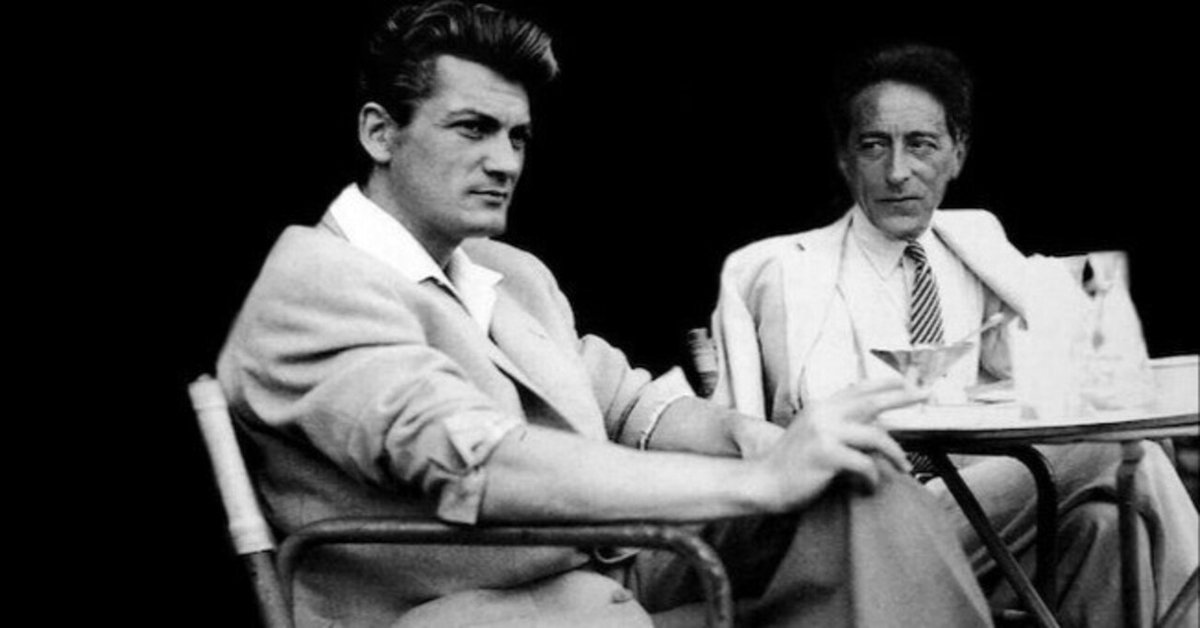

ジャン・コクトーのかつての弟子であり元恋人でもあるジャン・マレーが主演。王女はスペイン生まれのマリア・カザレスで「氷のように燃える」ような、厳しさと情熱が入り混じった魅力的な表情を見せます。

意外なことに(?)この映画は非常にロマンティックな結末をむかえます。王女がオルフェウスを生者の世界に戻すための代償を支払うときがあるのですが、実際はあまりに唐突で説得力がなく「急いで」感動しなければならない印象もあります。

しかし、芸術や流行や性別や物語や規則を超越したこの側面こそが、『オルフェ』の新鮮さと情緒的な印象を与えている。詩人オルフェは、理由を完全に知ることなく、彼女を探し求め、自分の永遠の時を迎えるまで、そしてその時になっても彼女を見つけることはできない・・・・つまり、とてもロマンティックな映画です。

カミュの恋人だったマリア・カザレス

これを書きながらマリア・カザレスを検索してみると“天井桟敷の人々”の出演者とありました。ナタリー役・・・。ずいぶん昔に見たのでナタリー役は思い出すことはできない。それよりも、1944年からマリア・カザレスはカミュの愛人であったということのほうが興味が引かれます。なぜなら『オルフェ』での王女はカミュにぴったり合うような気がしたからです。

カミュと出会ったときのマリア・カザレスは、スペイン首相の娘で美人だった。サルトルとボーヴォワールの自宅で開かれた会合に出席していたりなど良き時代を感じさせられます。1944年頃のことなので、未だカミュとサルトルの論争が起こる前です。いろいろあって、カミュには別の正妻や子がありふたりは長い間、愛人関係だったのですが書簡のやりとりからは、とても良い関係を築いていたような気がします。

“冥府下り”“中国の高官と歌姫”の2つのエピソードを思い出す

新型コロナウィルスの流行で、カミュの『ペスト』も再流行。わたしは何冊かカミュの本は読んでいるものの『異邦人』が最高だという感想はずっと変わらないと思います。

世の中の思いがけない不運な出来事はすべて「太陽がまぶしすぎて」起きるのだと。

夏のにおい、私の愛していた界隈、夕暮れの空、マリイの笑い声、その服。この場で私のした一切のことのくだらなさがそのとき、喉もとまでこみあげて来て私はたっった一つ、これが早く終り、そして独房に帰って眠りたいということ、これだけしか願わなかった。

ギリシャ神話の『オルフェウス』で有名な冥府下りがあり、日本神話のイザナギの黄泉下りと似ているといわれます。いずれも「決して見てはいけない、と言われたのにもかかわらず見てしまう」というものですが、日本神話のほうは恐ろしい印象があります。

思い出すのは夏目漱石の『夢十夜』の第一夜で

「百年、私の墓の傍そばに坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」

というところ。

またロラン・バルトの『恋愛のディスクール・断章』の“待機”のなかに「中国の高官と歌姫」のたとえ話が出てきます。これは冥府下りのエピソードとは本質的に別の話をしているのですが、構成と展開はほぼ似ているので、連鎖的に思い出されます。

『ニューシネマパラダイス』でも映画技師アルフレードがトトに語るエピソードが「中国の高官と歌姫」のエピソードと酷似しています。もっとも、『ニューシネマパラダイス』は、そのシーン自体を好きだという人が多いようです。

ジャン・コクトーの『オルフェ』から、いつまでも、いつまでも、いつまでも連鎖的に思い出していくことがたのしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?