【らんまん】牧野富太郎さん愛用の……博士の愛した剪定バサミが復刻されていました

いやぁ、今季は朝のテレビ小説「らんまん」のおかげで、慎野万太郎こと牧野富太郎さんのコラボグッズがあちこちから発売されていて、わたし自身は買わないのですが、見ているだけで楽しいです。

そんな中で飛び込んできたニュースがありました……もう数ヶ月前の話なんですけどね。

それが、上の写真にある、牧野富太郎さんが愛用していた剪定バサミの復刻版「ツヴィリング 剪定バサミ MAKINO EDITION」(18,700円)です。

まさか、牧野富太郎さんがツヴィリングの剪定バサミを使っていたとは! 正確には、ドイツのヘンゲル社の剪定バサミを愛用していたそうですが、そのヘンゲル社が、現ツヴィリングなんですね。一般的には料理用の包丁で有名なブランド……というイメージがありますね。このロゴ、見覚えありますよね?

まさに博士の愛した剪定バサミなのですが、どうしてそればヘンゲル社製だったかと分かるのかと言えば、まずは鋏が残っているからというのと、三省堂から1935年に出版された『趣味の植物採集』という本で、読者に強くおすすめしているからです。

バネの部分を富太郎さんが修理して使い続けていたものです

こちらが牧野富太郎著「趣味の植物採集」(三省堂1935年)の該当箇所です。

読んでみると大変おもしろいです。博士曰く、和製の鋏はポケットに入れておくとかさばってしまうということです。当時は剪定バサミ用のベルトケースがなかったんですかね? まぁでも日本の鋏はたしかに柄の部分が大きく湾曲して持ち歩きにくいのは確かです。続きを読んでみると……

「剪定鋏にも大小種々の種類があるが、私は獨逸(ドイツ)ヘンケル會社の製品を愛用して常に手離さない。此剪定鋏は實に優れた 切れ味で、且使ひ具合も頗るよいから、諸君にも此ヘンケル會のを奨めたいのだが、今日のところは品切れで、一寸購入出来ないのが甚だ残念である。……(中略)……そして此剪定鋏は 集中絶えず手から離してはならないものである。」

もう大絶賛ですねw どんなだけ好きなんだって感じですが、感情むき出しの文章がとても良いです。

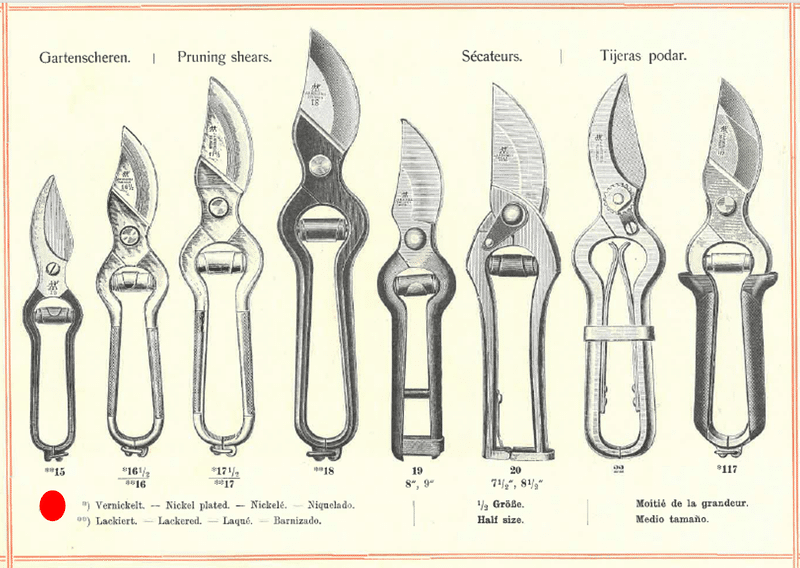

1914年当時の商品カタログと照合してみると、富太郎さんが使っていたのは「品番15」として載っているそうです。プレスリリースには「日本人の小さい手にも馴染み、扱いやすいサイズを選んだことがうかがえます」と記されています。

そして復刻版がこちらです。プレスリリースには「日本の職人技で忠実に再現!」と「!」まで付けて強調していますね。オシャレな富太郎さんは、ドイツ製が好きだったんでしょうけどねw

ただし、ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社は、日本有数の(おそらく一番の)刃物の産地、岐阜県の関市に本社があるんです。きっと、そこの職人さんが作ったものなのでしょう。

あぁ、ちょうど父の日も近いし、誰かプレゼントしてくれないかなぁ……なんて思ったのですが、こちら5,000本の限定品ということで、もう売り切れてしまっている可能性も高いですね(直販サイトでは売り切れでした)。

「って、あんたなんでそんなに剪定バサミが欲しいの?」と聞かれそうですが……わたし、20代の2年間ほど、植木屋をしていたんです。牧野版のと同じような形の剪定バサミやノコを使って、バッサバッサと樹木の枝を切っていたんですよね ←街路樹や学校や公団の樹木剪定が多かったので、庭師みたいな感じではありません。

今も時々、親戚の家の植木を剪定しているんですけど……買ってもらった安い剪定バサミなので、手が痙攣するほど疲れてしまって……。

そうやって思いを巡らしていて、ふと思うのが、「牧野富太郎さんは、どんな植物を、わざわざドイツ製の剪定バサミで切っていたんだろう?」ってことです。樹木の枝を切ることもあったんでしょうかね? 草であれば、なんとなくですが、根っこから採集していたはずだから、剪定バサミは不要かなぁと。

でも……プレスリリースにあるような、こんな↓使い方は絶対にしていなかったはずですw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?