読書日記 渋川祐子・著『味なニッポン戦後史』体にいいとか悪いとか

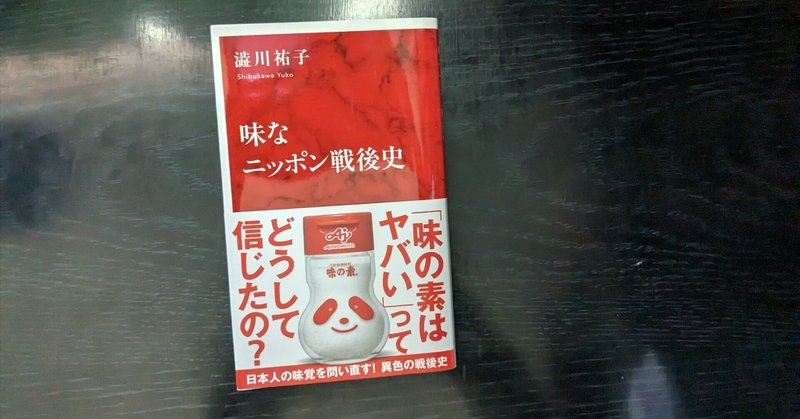

渋川祐子・著『味なニッポン戦後史』集英社インターナショナル新書という本を読んだ。著者は食べ物文化に関する著作がメインのライターというか、ノンフィクションの人のようだ。他に『オムライスの秘密 メロンパンの謎』という著書などがある。

『味なニッポン戦後史』は、全部で七つの味に章立てして、それに関する通説と、実際のところはどうなのかということを並べて、戦後日本人の味覚に関する受容と供給のおかしな歴史について、つまびらかにしている。

今まで当たり前だと思っていたことが、ずいぶんと違っていて、読んでいて痛快だったりする。

まず「うま味」

今では世界的に「味」の一つとして数えられている「うま味」は、日本では出汁をとることによって、まずは作られてきた。出汁といえば。削り節を使った「かつお出汁」、乾燥昆布を使った「昆布出汁」、色んな煮干しを使った「煮干し出汁」の三つがある。

今では、日本全国どこでも昔から当たり前のように、この三つが使われてきたように思われているが、実際には、かつお出汁は関西以西が主流で、関東以東ではほとんど用いられていなかったという。

関東以東は、昆布と煮干しの出汁が主に用いられてきたのだ。鰹節と昆布の「合わせ出汁」なんていう出汁の取り方は、ほぼ戦後に一般化したものだという。「和食」とか「日本古来の伝統食」という言い方そのものが、近年に使われるようになった概念で、その中身も戦後に整えられたものらしい。

このうま味出汁を、簡単に作ることが出来ると開発販売されたのが、「味の素」だ。

ある時期から、「味の素」は、体に悪いという風評が広まって、家庭の食卓から姿を消していくが、それと正比例して普及したのが、「本だし」だ。

また、中華料理店での味の素の使用量は、ものすごく高いのだそうだ。昨今流行の「まち中華」の味を支えているのは、実は味の素らしい。

次に「塩味」

現在は体に悪いもの、特に成人病のもとになると毛嫌いされている塩だが、以前は専売法があったために、自由に作ることが出来なかった。そのために、工場で化学的に合成された塩しか日本にはなかったようだ。

その他、なにやらややこしい法律の縛りがあって、それによって塩の表記も、工場における完全な合成品であっても「自自然塩」と書いて大丈夫な変な時代があった。そのむかし、自然塩とうたわれて販売されていた塩のほとんどが、合成品だったと言う。

さすがに今では法律が変わって、専売制は廃止になり、塩づくりは誰にでも解放されている。しかし、基準が変わって「自然塩」の表記ができなくなっているという。

また現在は、ミネラル豊富な塩の方が体に良いと標榜されているが、その科学的根拠は薄弱だったりするんだそうだ。マイナスイオンが体に良いというのと一緒だ。マイナスイオンもイメージがそうなだかで、何がどうして体にいいのか、まるで証明されていない。

結局、味にまつわる製品は、おいしいとかまずいとか、あるいは機能的な側面とかよりも、体に良いとか健康を導くといったあいまいなイメージによって、どうにでも操作されて開発されて販売されてきたのが、日本の食品業界の実態のようだ。

「甘み」

しばらく前から糖分は目の敵にされて、低カロリー、ゼロ・カロリーといったものが喜ばれるようになっているが、テレビの食レポなどを見ると、何を食べても「甘い」というコトバが、料理や食材の誉め言葉になっている、という変な状況が出現している。

同時に、糖分は目の敵にされながら、甘みのある野菜や果物は、以前以上に喜ばれるようになっている。トマトや果物は、ひたすら糖度が高くなるように品種改良され続けているのが現状なのだそうだ。

そういわれてみれば本当にそうだ。すっぱかったり水分の少なかった果物は、どんどんなくなり、いつの間にか甘い汁が豊富な果物ばかりになっている。

日本人の本音と建前の使い分けと同じようなものが根っこにあるのかなと、穿ってみるが、そんなのは私の浅はかな想像だ。

「酸味」「苦味」「辛味」「脂肪味」

お酢は体にいいものというイメージが、定着して、飲む酢は多種多様な商品が開発販売されている。しかし、料理に昔から使われている米酢や穀物酢の消費は、ずうっと低迷したままなのだそうだ。

「苦味」では、若年層のビール離れとコーヒーをブラックで飲むことが広まっていることが、統計調査を根拠に語られる。

近年は、若い人のビールの消費量が減って来ているのだそうだ。それは、ビールのニガミを味わえなくなった、楽しめなくなったことの証拠だという。

それと並行して、コーヒーをブラックで飲む若い人が増えてきたのだと言う。コーヒーの苦みは、味わう習慣が定着してきたのだ。

年代の高い層は、コーヒーに砂糖を入れて飲む人がいまだに多いそうだが、最近は、喫茶店のテーブルから、サトウ壺が置かれなくなってきているらしい。

「辛味」では、激辛ブーム、そして最近発見されたと言う「脂肪味」については、バターvsマーガリンといった古典的な対比から「サシが入った」肉について語られる。

これらから浮かび上がってくるのは、味そのものよりも、「自然」とか「健康に良い」などのキャッチフレーズに簡単になびいてしまう私たちの姿だ。

実体よりもイメージが先行するのだ。

そしてそういうキャッチフレーズの裏には、ショーバイの仕掛けが潜んでいる。私たちの日々の食生活は、そういうショーバイに踊らされて出来上がっているということか。

そして、人間が飛び切りおいしいと感じる食べ物飲み物は、健康に悪いとされるものが多い、という事実だ。

こういったことを、告発するでもなく、どちらかというと面白可笑しく紹介してくれているのが、この本だ。

日々の台所で料理するときや、何かを食べたり飲んだりする時に、この本を思い出して、自分が口に入れているのは何なのだろうか、とちょっと考えたりしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?