#数学

ICT教育 の実践事例|デジタルの日なので2進数で遊ぼう!|episわかば深圳教室 中学数学先取り講座(DASH講座)第2講

今年から10月10・11日が『デジタルの日』に制定されたので、デジタルにちなんで【2進数】の授業を実施しました。 『n進法』と聞くと中学3年生でさえ頭を抱えて嫌がる内容ですが、6年生の生徒たちはみんな夢中で楽しんでいる様子がとても印象的でした。 先取り学習って、何も先で勉強することを早めに学習することだけでは『数学って難しそうだから嫌い』ってことをいち早く植え付けるに過ぎない。 そうじゃなく、 『算数と違って、数学ってこんなにも、例えば数の概念がどんどん拡張されて楽しいものなんだあ!』っていう『楽しさを先取りする』ものがあってもいいんじゃないかと、生徒たちの楽しみながら夢中で2進数と遊ぶ様子から感じることができました🙂

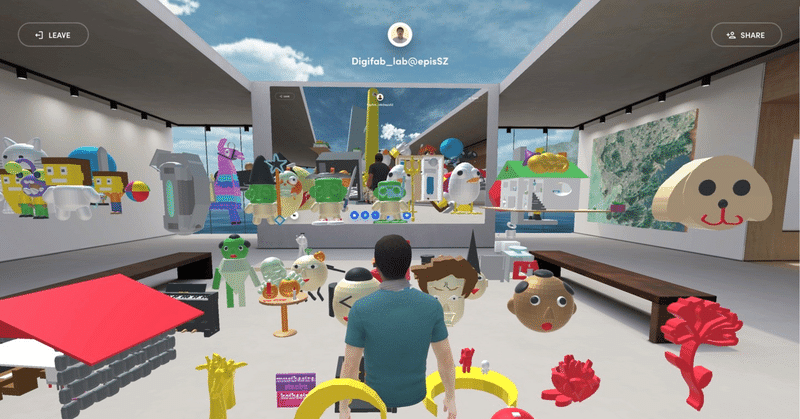

merge cube|augmented reality|shapes 3D drawing|数学学習アプリ

It is a math learning / geometry game application that uses augmented reality (commonly known as AR) technology. By drawing a 3D figure, creating a cross section, and using merge cube, you can freely operate the 3D figure created by AR as if you were touching it with your own hands instead of using a mouse. This [tangible] feeling is very exciting ✨ augmented reality(通称:AR)技術を使った数学学習・幾何学ゲームアプリです。 3次元立体図形を描いたり、断面を作ったり、更にmerge cubeを使えば、ARで作成した3次元立体図形をマウスではなく、あたかも自分の手で触ってるかの様に自由に操作することができます。 この【自分の手に取ることができる】感覚がとても刺激的です✨

ICT授業の事例|灘高校の数学の入試問題に挑戦|立方体から立方八面体の体積を考える|【GeoGebra】の活用による実感と直感的理解の融合|epis Wakaba Shenzhen

先日の中3数学 の授業において、灘高校 の#高校入試 の過去問 に出題された立方八面体 の半分の体積を求める問題を実際に立方八面体と立方体を作って考えてみました。 展開図から作った立方八面体を使えなくなったクリアファイルを切って作った立方体にはめ込むことで、求める体積が立方体の頂点にできる8つの三角錐(一辺は立方体の一辺の半分の長さ)を立方体の体積から引き、残りの体積を半分にしたものであることを実感として理解してくれました。 また、立方体における切断面が正六角形の場合にその体積を等分に分けることや、立方八面体の展開図のインプットなど立体図形への理解を深めてくれていました。 併せて、実際に手作業で立体を組み立てなくても、GeoGebraを活用することによって3Dグラフィックによる立体の切断イメージを分かりやすく説明することができました。 アナログか、デジタルか、ではなくそれぞれのメリットを最大限生かせる刺激的な授業を今後も創っていきます。 近年の難関校における数学の入試問題では、切頂多面体など半正多面体を扱う問題が頻出なので、この取り組みはオススメです🙂

ICT授業の事例|生徒一人ひとりが授業の主役|先生に教わる授業から生徒自らが共有・発信する授業へ|ノートアプリとzoomの画面共有を活用した反転授業|epis Wakaba Shenzhen.

以前の動画の中で、『ミラーリングを活用した反転授業』をご紹介しましたが、現在は教室にいる生徒もタブレットをzoomに接続しながら、画面共有を使って解法の共有・発信を行なっております。 ミラーリングだと発表する度に接続に時間を要していましたが、zoomの画面共有だと瞬時に切替えが可能で発表をスムーズに行えますし、オンライン生も同様にみんなの前で発表することができます。 この取り組みが定着するようになり、生徒たちが自ら模範解答を鵜呑みにすることなく、予習の段階でよりスマートな解法を考えてくるようになりました。 これにより、一つの問題に対して、講師からだけではなく、多くの解法や観点が共有され刺激的な時間となっています。

ict教育の実践事例|素数で遊ぶ - アプリゲームと素数ものさしを活用した数学体験授業 - @epis Wakaba Shenzhen

ict教育 の実践事例|episわかば深圳教室6SRの授業では、中学先取り講座【DASH講座】がスタート。 数学の体験授業では、『素数・素因数分解の導入授業』を実施。『素数ものさし』を使って、あらゆる数字を素数で表現したり、素因数分解の練習ではアプリゲーム『#ワルプライム 』を使って大盛り上がり!3桁ぐらいの素数ならあっという間に素因数分解 できるようになります。 また、デジタルファブリケーション を融合させ、先述の『#素数ものさし 』を通して、【make everything|ほしいもの・必要なものは自分で何でも作れる】魅力を伝えることもできたかなと思います。