#3Dプリンター

epis STEAMプロジェクト|わかば深圳教室|デジファブ・オープンラボ|『サンタさんへプレゼントを贈ろう』|VRリアクションコンテスト

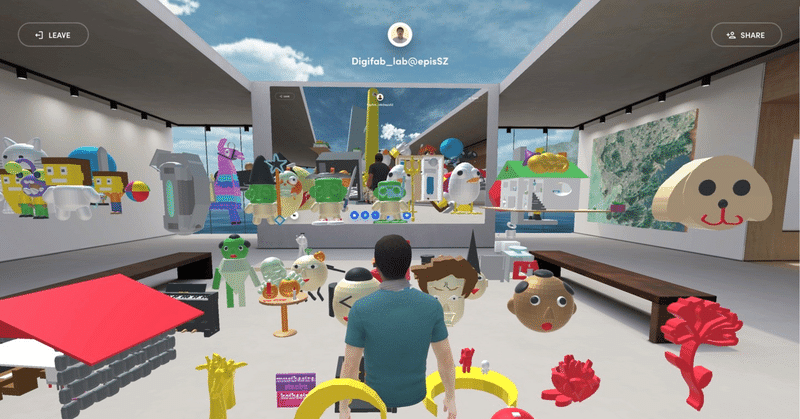

先週土曜日のデジファブ・オープンラボでは、クリスマスプロジェクト『サンタさんへんプレゼントを贈ろう』ってことで、3D CADでプレゼントのデザインを始めています。 昨年もクリスマスプロジェクトでは、みんなでクリスマスツリー🎄を製作しましたが、1年経ってラボ生たちもすっかりデザインスキルが向上し、意のままに自由に創作に取り組めていてとても楽しそうです。 ラボの後半では、VRゲームのリアクションコンテストを実施しましたが、みんな大爆笑して盛り上がりましたね。やっぱりテレビ画面でやるゲームとは臨場感の次元が全く異なり、その楽しさは比べものになりませんね。 そんなテクノロジーを楽しむラボ生たちの様子をずっと見てきましたが、『テクノロジーはエンタメ』だなって強く感じています。テクノロジーってエンジニアだけの特別なものではなく、子ども達にとってワクワクしたり、ドキドキしたりできる身近なものとして感じてもらえるよう今後もどんどん新しいテクノロジーに触れさせてあげたいと思います。

デジファブラボの賑やかな1日|土曜日のオープンラボの様子をご紹介します|生分解性樹脂を使ったものづくり epis Wakaba Shenzhen Dibifab Lab.

epis わかば深圳教室のデジタルファブリケーション講座(通称:デジファブ)のオープンラボの様子をご紹介します。 この土曜日開講のオープンラボでは、チュートリアルコース・プロジェクトコースの全ラボ生が全員集まり、各々が自主制作に取り組んだり、プロジェクトを進めたり、VRゲームを楽しんだりと自由な雰囲気で行っております。 この動画は7月初旬に撮影したもので、中国でもコロナ禍のまだ大変厳しい状況でしたが、夏休みの特別ラボで製作するニンテンドースイッチ のジョイコン専用ホルダーに生徒のジョイコンがカチッとはまって大盛り上がり! また、チュートリアルコースの新しいラボ生が2名加わり、新しいクラスを追加で開講することができた時期でしたね。 さらに、三菱ケミカルさん提供のファブ3Dコンテスト用の生分解性樹脂フィラメントが教室に届いて、盛り上がりも最高潮に! コロナ禍で苦しい状況だからこそ、ラボ生たちはエンジニアとして、研究者として、ものづくりを通した世界のあらゆる問題解決に向けて新たなチャレンジに目を輝かせて前に進み続けています。

つくる側になって自ら未来を切り拓く|3D CADによる デザインを3Dプリントするまでの流れ|生分解性樹脂を使ったものづくり epis Wakaba Shenzhen Dibifab Lab.

以前、元アメリカ大統領のオバマ氏が演説で『Don't just buy a video game, Make it !』と若者に訴え、『パーソナルコンピュータの父』と呼ばれるアラン・ケイ氏は『The best way to predict the future is to invent it !』という名言を残しました。 今回の動画では、3D CADでデザインしたオブジェクトを3Dプリントするまでの標準的な操作手順をまとめてみましたが、プロのSEでもエンジニアでもない私みたいな一般人でも生分解性フィラメントを使ってものをデザインし、創り出すことができる世の中であるということです。 そして、デザインしたオブジェクトのデータは、クラウド上に著作権フリーかつ無料でダウンロードできるように共有もでき、標準的な個人仕様の3Dプリンタさえあれば世界中の人々が船や飛行機、トラックといった物流を介さず瞬時にオブジェクトを手にすることができ、あらゆる側面で環境負荷をダイナミックに削減する可能性を持っています。 つかう側としてだけではなく、【つくる側】となって責任を果たせる人財をデジタルファブリケーションを活用したSTEAM教育プログラムで輩出していきます。

コーヒー消臭ポット|生ごみプレス|Raw Garbage Press(prototype)|全パーツのプリント完了|生分解性樹脂を使ったものづくり epis Wakaba Shenzhen Dibifab Lab.

生ごみプレス(コーヒー消臭ポット)のプロトタイプ全パーツの3Dプリントが完了しました。 多くの時間と失敗を要しましたが、それによってしか得られない生分解性樹脂製フィラメントの3Dプリントに対する最適な設定を知ることができ、ファブ3DコンテストおよびMAKER FAIRE SHENZHENへの出展に向けた最終バージョンの3Dプリントを開始することができそうです。 『サステナブル』『マイクロプラスチック』『カーボンニュートラル』『ケミカルリサイクル』『サーキュラーエコノミー』など世界各国が持続可能な開発目標(SDGs)に向けて大きく舵を切り、環境保護活動ではなく、経済政策レベルで急速に変化を遂げ、新たな産業が芽生え始めていることを最近強く感じます。 そんな中でこの『生分解性プラスチックによる3Dプリント』も大きく市場を成長させていくと考えています。 3D CADおよび3Dプリントを活用したSTEAM教育は、ものを創造する楽しさや喜びだけでなく、プラスチックの性質・生分解といった化学分野の知見も自然と体得することができ、将来のSTEAM人財の育成において大変有効な教育プログラムであると、ラボ生である子ども達のデザインに真剣に取り組む眼差しや完成したオブジェクトを手にした瞬間の笑顔から確信しています。