小説指南抄(15)すべてのシーンには意味がある

(2020年 09月 29日 「読書記録゛(どくしょきろぐ)」掲載)

すべてのシーンには意味がある

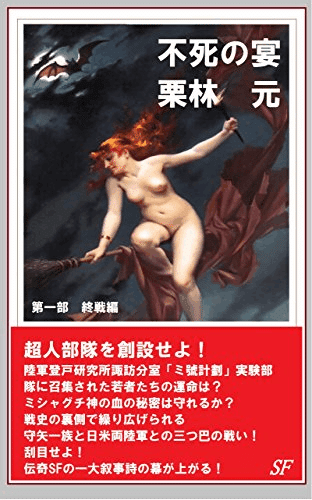

拙著「不死の宴 第一部 終戦編」から引用を基に、そのシーンを何のために入れたかを解説。

自分の作品は遠慮なくネタにできて楽でいいですな。

以下引用-------------------

ようやく松も取れた頃合いなので、諏訪神社の本宮は初詣客も落ち着いていた。午前中とはいえ、もう昼近い時刻である。

みどりは、如月を案内して諏訪神社の本宮へ来ていたのだ。

参道を歩きながら、左右の店に並んだ羽子板や、だるま・招き猫などの色とりどりの縁起物を見ていると、それだけでみどりはうきうきとした気持ちになった。空気には、篝火を燃やす炭の匂いに混じって綿飴や焼き芋の匂いが漂っている。

隣では如月一心が珍しそうに周囲を見回している。参道の奥に立つ御柱の根本まで来ると、身をそらすようにして見上げた。御柱は諏訪神社に独特の様式である。総重量十トンを超す大木の柱を社の四隅に立て結界をなす。建御名方(タケミナカタ)命が二度と諏訪の地から出ないように封じる意味もあったのであろう。

「さすがに全国の諏訪神社のおおもとだけある。立派なもんだ」

「今年は、七年に一度の御柱祭りの年だから、先生はいい時期に諏訪に来たね」とみどりが言った。

「竜之介氏から聞いてるけど、諏訪は縄文の頃の信仰が色濃く残っていておもしろいよ。先日の蛙狩り神事も珍しいなあ。あれって生け贄を捧げる儀式だろう?ミシャグチ信仰に関係するのかなあ」

蛙狩り神事とは、毎年元旦に諏訪神社の上社・本宮で行われる。歳旦祭終了後に、神職と大総代が御手洗川で行う神事であった。

鋤で川底をさらいながら上流へ移動し蛙を捕まえる。それを三方に載せ贄とし、参拝殿へ戻り、壇上で篠竹の矢で射抜かれて神前に捧げられるのだ。

「あれはミシャグチの神事じゃないのよ」とみどりが言った。

「そうなの?」

「だって、上社の前宮じゃなくて本宮の方でやるでしょう。あれは負けた洩矢(モレヤ)神が建御名方命(たけみなかたのみこと)に忠誠を誓うことを儀礼化したもんだろうって竜之介兄さんは言ってたよ。どんな年でも必ず蛙が捕まるのは自ら生贄になるために出てきたってことで、洩矢と建御名方命の関係を暗示してるんだろうなあって」

みどりは、そう説明した後に、これってミシャグチの眷属と守矢氏との関係にも似ているなと気づいた。諏訪の信仰には、このような暗喩(メタファー)が幾重にも重なっていて、その歴史の重みが、折に触れ自分たち兄弟の上にのしかかっていることを感じるのだった。

不意に黙ってしまったみどりに、如月は、「甘酒飲まないかい?」と言った。

「やったー」

面を上げたみどりは、ぱっと光るように笑顔を見せ、はしゃいだ声を上げた。

「やっぱり、俺たちのような常人は、週に一回は太陽の日を浴びないとなあ」

如月の言葉に、みどりも、そうなのだと思った。そして、姫巫女が眠っている日中なら、如月先生の目線の中には私しかいない、私を見てくれると思ったのだ。

以上引用---------------------

このシーンは、実は初稿アップ後に修正段階で追加したシーンである。追加の理由は以下の通り。

・守矢みどりと如月一心の関係が曖昧だった。

みどりの如月への憧れと、それを知りつつ守矢一族の秘密を知りたい自分の気持ちを押さえている如月の気持ちを、前半でちょっぴり「読者に提示しておきたい」ということ。

そこで、私はそれを物語の中盤までの段階で描こうと考えた。結果的に第四章(作品は全九章)の中の二番目のシーンである。

・なぜ諏訪大社(当時は神社)の初詣なのか

東京から来た如月を自分にゆかりの諏訪大社の初詣に誘うのはごく自然。また、物語の女性キャラの中で、姫巫女美沙はヴァンパイアで夜のシーンが多い。それと対比するキャラであるみどりは健康美と少年っぽさが特徴なので、美沙のいない陽光の下のエピソードにしたかった。さらに、大社の本宮に残る奇怪な儀式を読者に伝え「伝奇テイスト」を味わってもらう趣向もある。

また私が、ほぼ毎年のよう初詣した諏訪大社の正月風景が好きで、文章で描写したかったせいもある。

このように、物語りの中のシーンは必ず必要があって配置されている。何らかの事情で水増しされたシーンですら、それが作品の質を上げるための結果に繋がっているものである。

引用した作品はAmazon Kindleストアにてお読みいただけます。

Amazon.co.jp: 不死の宴 第一部 終戦編 電子書籍: 栗林元: Kindleストア

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?