行政書士試験多肢選択式問題の予想問題を作成してみた2

前投稿の”行政書士試験多肢選択式問題の予想問題を作成してみた”に続き、多肢選択式問題の予想問題を投稿していきます。

多肢選択式問題は、あまり時間をかけて取り組む領域ではないのですが、それなりにやっておく必要があります。

なぜならば、多肢選択式の問題演習は判例学習になるためです。判例の理解を深めれば、択一式でも点をとりやすくなるのはいうまでもありません。

なので多肢選択式を解きましょう。

予想問題一(憲法)

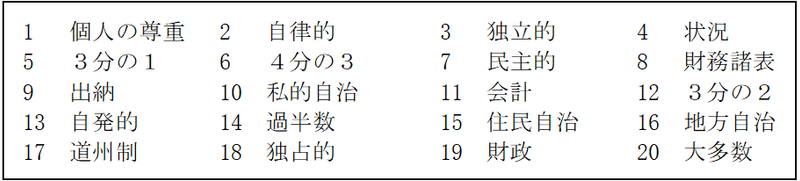

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄( ア )〜( エ )に当てはまる語句 を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち( ア )の平等を要求していると解される。しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の( イ )に委ねているのであるから,( ア )の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において( ウ )に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその( イ )権の行使として合理性を有するものである限り,それによって( ア )の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない。

憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び( エ )等に差異を設けている趣旨は,それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。

( 最大判令和令和2年11月18日民集 第74巻8号2111頁)

解答と解説

解答

( ア )8( イ )19( ウ )2( エ )20

解説

問題文は令和2年11月18日判例(裁判所ウェブサイト)の一部分になります。

( ア )8投票価値

文中に「選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準」とあるので投票価値の平等が適当です。

( イ )19裁量

「( イ )に委ねてる」「( イ )権の行使」とあるので、”16 立法”も入りそうでもありますが、「合理性を有するものである限り」とあるので”19 裁量”のほうがフィットします。

( ウ )2

”4 合理的”や”9 総合的”も文章的には入りそうですが、文中に「一定の限度で譲歩を求められることになっても」とあるので「調和的に実現」が一番しっくりくるでしょう。

( エ )20任期

衆議院と参議院の差異は”6 定数”か”20 任期”ですが「特色のある機能を発揮させる」ものは任期の方でしょう。

予想問題二(行政法)

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄( ア )〜( エ )に当てはまる語句 を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

憲法は,地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則として,その施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる( ア )の原則を採用しており,普通地方公共団体の議会は,憲法にその設置の根拠を有する議事機関として,住民の代表である議員により構成され,所定の重要事項について当該地方公共団体の意思を決定するなどの権能を有する。そして,議会の運営に関する事項については,議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保すべく,その性質上,議会の( イ )な権能が尊重されるべきであるところ,議員に対する懲罰は,会議体としての議会内の秩序を保持し,もってその運営を円滑にすることを目的として科されるものであり,その権能は上記の( イ )な権能の一内容を構成する。

他方,普通地方公共団体の議会の議員は,当該普通地方公共団体の区域内に住所を有する者の投票により選挙され(憲法93条2項,地方自治法11条,17条,18条),議会に議案を提出することができ(同法112条),議会の議事については,特別の定めがある場合を除き,出席議員の( ウ )でこれを決することができる(同法116条)。そして,議会は,条例を設け又は改廃すること,予算を定めること,所定の契約を締結すること等の事件を議決しなければならない(同法96条)ほか,当該普通地方公共団体の事務の管理,議決の執行及び( エ )を検査することができ,同事務に関する調査を行うことができる(同法98条,100条)。議員は,憲法上の( ア )の原則を具現化するため,議会が行う上記の各事項等について,議事に参与し,議決に加わるなどして,住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである。

( 最大判令和2年11月25日民集 第74巻8号2229頁)

解答と解説

解答

( ア )15( イ )2( ウ )14( エ )9

解説

問題文は令和2年11月25日判例(裁判所ウェブサイト)の一部分になります。

( ア )15住民自治

憲法が定める地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則は住民自治です(憲法93条)。

( イ )2自律的

「議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保」とあるので、”2 自律的”か”13 自発的”が考えられますが、自発的は”自分からすすんで働きかける”意味合いであり、どちらかというと、”自身で規範を打ち立てる”意味合いがある自律的のほうが、「議事機関として運営」に対してではよいでしょう。

( ウ )14過半数

地方自治法116条の条文なので過半数です。

( エ )9出納

これも地方自治法の条文なので出納ですが、”19 財政”なども文章的にしっくりくるので、正確に条文を把握していないと間違うかもしれません。

予想問題三(行政法)

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄( ア )〜( エ )に当てはまる語句 を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の( ア )について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は( イ )に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の( ウ )利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は( イ )に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における( ア )を有するものというべきである。

そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される( エ )及び程度をも勘案すべきものである(同条2項)。

(最一小平成21年10月15日民集 第63巻8号1711頁)

解説と解答

解答

( ア )18( イ )10( ウ )12( エ )14

解説

問題文は平成21年10月15日(裁判所ウェブサイト)の一部分になります。

( ア )18原告適格

行政事件訴訟法9条は取消訴訟の原告適格について規定しています。

( イ )10必然的

「法律上の利益を有する者」の定義は”当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者”です。覚えてしまいましょう。

( ウ )12具体的

後の文章で出てくる「個々人の個別的利益」に対応する言葉になるので、「不特定多数者の具体的利益」が適当でしょう。

( エ )14態様

行政事件訴訟法9条2項の条文なので「害される態様」です。重要条文ですから正確に覚えておきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?