行政書士試験記述式の予想問題を作成してみたα9(民法)

前回の、行政書士試験記述式の予想問題を作成してみたα8に続き、行政書士試験記述式の予想問題を投稿していきたいと思います。

今回は、まとめとして民法の総合問題です。民法全ての領域より出題をしています。

それでは解いてみてください。

注:お手元に六法全書をご用意ください。ご用意できない場合はこちらをどうぞ→e-Govポータル https://elaws.e-gov.go.jp/

予想問題一

問題

AはBに対して債務を負っており、そのことを7年間懸念し続けていたが資力不足のため弁済をすることができないでいた。一方、BはAに対する債権の存在を失念していた。

そして、8年目にAは財産状態が好転したのでBに債務を返済した。ところがその後、Aは当該債権の消滅時効が5年間であることを知り、Bに対して不当利得であるとして、返還を請求した。

しかし、判例に照らせばこのようなAの請求は認められない。請求が認められないのは、信義則上、Bにおいてどのように考えるであろうからで、また、8年目に債務を返済したAの行為は何と呼ばれるか。40字程度にて記述しなさい。

解説と解答

<解説>

債権は権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効にかかります(166条1項1号)。問題文のBのAに対する債権は5年と述べられているので、これにあたります。当然、債権が消滅時効にかかれば債務者(A)は債務を免れます。

では、Aのように本来免れるはずだった債務を弁済した場合、その効果はどうなるのでしょうか。

この点、弁済という法律行為によりAは債務の存在を自ら認めたとされます。これは、自認行為と呼ばれるものにあたります。

そして、この自認行為の結果、Aは時効の援用権を喪失します。どういうことかというと、時効は援用することによってその効果が発生する(145条)のですが、その援用権を弁済によって失ってしまうということです。

また、Aは債務を弁済したにもかかわらず、返還の請求をしていますが、これは矛盾する行動、つまりは、民法の基本原則である禁反言の法則(矛盾することをしちゃいけないよー)に触れ、Bの期待を裏切るので信義則上(1条2項)許されません。

そして、上記Bが考えるであろう期待とは、「弁済したのだからAはもはや時効の援用はしないだろう」という趣旨(もの)であると推測でき、この期待を裏切ることが信義則に反することとなります。

これは、昭和41年4月20日判例(裁判所ウェブサイト)においても「時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは~相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろう」と判示されています。よって、Aは消滅時効が完成したことを後で知り、あわてて返還を請求しましたが、すでに援用権を失っており、Bの期待を裏切るので、信義則上そのような請求は認められないということになります。

ちなみに、この判例を知らない、もしくは、覚えていなくとも、常識的に考えれば、「Aは弁済したのだから、時効完成のことをいまさら言ってはこないでしょう( ´∀` )」とBは考える。と考察ができるかと思います。

知らないような問題が出たとして論理や常識による考察から、何かしらかを記述できるようになりましょう(ただ、”自認行為”は知らないと書けないけど・・(;^ω^))。

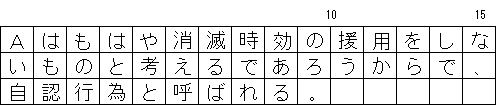

<解答>

もしくは、

予想問題二

問題

AはBに対して800万円の債権があり、B所有の価値1000万円の工業機械を担保とする譲渡担保契約を結んだ。だが、弁済期になってもBより800万円の支払いが無かった。そのため、Aは工業機械の引き渡しを要求した。引き渡し後に工業機械を1000万円で売却して、差額200万円をBに支払うというのがAの主張である。

上記のような、担保物の引き渡しを受けられる譲渡担保契約の類型を何と呼ぶか。また、判例に則り判断すれば、Aの主張では工業機械の引き渡しを受けることはできない。Aが引き渡しを受けられない理由を40字程度にて記述しなさい。

解説と解答

<解説>

物の所有を自身に留めながら他人の所有とする担保物権を譲渡担保と言います。こうすると、物を自身の下に留めながら使用収益して、債務の返済をすることができます。

問題文でいえば、Bが工業機械を使用して商品を生産して、その利益でAに返済すればいいのです。こう説明すると、ある権利に似ていることに気づくでしょう。

そう、抵当権です。抵当権の対象は不動産ですが、譲渡担保は動産に担保権を設定できるという便利な非典型担保(民法の規定に条文がない担保)となります。

そして、譲渡担保は清算方法によって2つの種類があります。

1つは処分清算型と呼ばれるものです。これは、目的物を売却してその利益から債務を返済する方法です。問題文でいえば、Bが工業機械を売却して1000万円が入ったら、その中から800万円をAの債権に充当するという方法です。

2つ目は帰属清算型と呼ばれるものになります。これは、目的物を債権者に引き渡し債権者がそれを処分することによって得た利益から債権に充当するという方法です。問題文の場合はこれにあたります。

しかし、これにはある義務が債権者に課されます。それは、処分して余りの利益が出た場合には債務者に清算金の支払いをしなければならないということです。

つまり、Bの工業機械が1000万円で売れたならば800万円は債権に充当しますが、残金200万円はしっかりAに返さないといけないのです。しかも、これは後払いが許されません。

どういうことかというと、Aはまずは200万円払ってからでないとBの工業機械を引き渡してはもらえないのです。

なぜそうなるかというと、昭和46年3月25日判例(裁判所ウェブサイト)にて「債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である。」とされたためです。つまり、この判例は清算金の支払いと目的物の引き渡しが同時履行の関係にあるとしたのです。

だから、Aは先に引き渡しを要求するのではなく、清算金の支払いをまずなさなければならないのです。よって、Aの主張は通らないことになります。

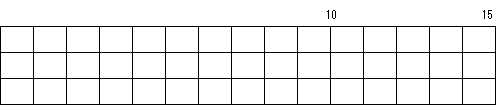

<解答>

予想問題三

問題

Aは公設公営のB保育園に3年間勤務する保育士であり公務員でもある。ある日、B保育園を管理するC県において「保育実務5年未満の保育士は県の主催するスキルアップ研修を受けなければならない」という旨の条例が制定された。そして、該当者であるAは研修に参加することとなった。

しかし、研修予定日の前日、大型の台風がC県を直撃するとの気象情報が流れた。この状況を踏まえて研修の中止も検討されたが、C県の研修担当者Dは他の日時では研修会場を押さえることができないと考え、研修を強行した。

そして翌日、Aは台風の中、研修会場に向かっていたが、強風によって飛ばされてきた看板に直撃された。その結果、Aは重傷を負い入院することとなった。その後、退院したAはC県を被告として損害賠償請求訴訟を提起した。裁判の結果、Aの請求は認められ、C県は損害を賠償することとなった。

このような判決となったのは、C県が負っていたある義務の違反が債務不履行とされたためである。C県が負っていた義務は何と呼ばれ、どのように定義されているか。40字程度にて記述しなさい。

解説と解答

ここから先は

全45問の行政書士試験記述式予想問題集。”行政書士試験記述式の予想問題を作成してみた”に続き、さらにプラスアルファ(α)した問題集です。こ…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?