行政書士試験記述式の予想問題を作成してみたα(行政法)

これまで、行政書士試験記述式の予想問題を作成してみたで、48問の予想問題を投稿してきましたが、

さらにΣ(゚Д゚)!!、プラスアルファ(α)予想問題を投稿していこうと思います。

ちなみに、私がこれほどまでに記述式にこだわるのにはわけがあります。それは、行政書士試験において記述式の問題演習は行政書士試験勉強の核だと私は思っているからです。

行政書士試験の勉強で時間を一番多く割くことになるのは、行政法と民法の択一式問題の演習となります。これは、得点配分を考えると行政法と民法の択一式問題をひたすら解いていくことが一番効率がいいからです。当然、これに対しての異論はありません。しかし、これにはある落とし穴があります。

それは、つい、暗記だけに走ってしまいがちになるからです。

択一式の問題のみをひたすらこなしていると「あれも、これも」と一生懸命暗記しようとします。行政書士試験の試験範囲は広いのでそうなるのは仕方がない部分でもありますが、その作業を繰り返していると、法律の理解や法的考え方がおろそかになっていく場合も多々あります。そこで、記述式の問題演習をすることにより法律の理解や法的考え方を深めるべきと私は考えています。

ではなぜ、単なる暗記ではなく法律の理解や法的考え方が大事かというと、知らない問題が出題されたときでも対応できるからです。実際、行政書士試験では過去に出題されなかったような問題を出題してくることが多々あります(択一、記述ともに)。なので、このような問題を克服する術が必要となります。その術が、法律の理解や法的考え方となります。知らない問題が出ても、法律の理解や法的考え方から推測して問題を解いていくのです。

そして、法律の理解や法的考え方を養うのに記述式の問題演習が適しています。なぜならば、行政書士試験における近年の記述式の傾向としては、事例を出して、法律の理解や法的考え方から解答を導かせるタイプが多くなっているためです。これを克服すれば、記述式の得点が上がることはもちろんのこと、択一式を解く力も増します。だから、行政書士試験においては記述式が勉強の核となるのです。

やたらと前置きが長くなってしまいましたが(;^ω^)すみません、今回は行政法全般と行政手続法となります。解いてみてください。

注:お手元に六法全書をご用意ください。ご用意できない場合はこちらをどうぞ→e-Govポータル https://elaws.e-gov.go.jp/

予想問題一(行政法全般)

問題

事業を行っているAは確定申告を行い、税務署長Bより課税処分を受けた。しかし、課税金額が税法に照らして不当に過大であり、明らかに違法であると感じていたAは、課税金額の修正を求めるつもりである。その間に、Aが課された税金の納付期限が過ぎたことにより、Aはさらに滞納処分を受けることとなった。

このように、行政庁の処分には公定力が働くため、たとえ処分が違法であったとしても一旦なされた処分は止まらない。では、本件課税処分の公定力の効力が生じないもの、または、失わせることができるものを「本件課税処分が」に続けて40字程度にて記述しなさい。

本件課税処分が

解説と解答

<解説>

公定力に関する基本かつ重要な要件を問う問題となります。

行政庁の処分(行政行為)には公定力があります。これは、一旦発動したら止まらずに処分が粛々と実行されるということです。つまり・・

行政庁のすることは絶対である!!

((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

という恐ろしい力となります。

ですが、こんなことがまかり通っていては法治国家ではありません。そもそも、公定力が認められる理由は”一旦認めておくだけ”という点にあります。多大な行政事務・運営をいちいち「合っている」「間違っている」としていては行政の事務・運営が停滞します。

そこで、一旦は合っていることとして先に進める方が公益に資すると考えているのです(他にも、公定力の根拠に関しての説は色々ありますが長くなるので割愛します。行政書士試験でこの部分を深く考える必要はありません。「そんなものだ」ぐらいに思っておけばOKです)。

そして当然、行政庁のすることだからといって絶対合っていることなどありえません。

そこで、公定力を働かせずに個人の権利利益の保護を図らなければいけない(公定力を失わせる)場合もあります。それが、この問題で問われていることとなります。

では、公定力が生じない、または、失わせるものとは何か?

それは、以下の4つとなります。

1.そもそも無効な行政行為(処分)であったこと

始めから無効な行政行為であることは公定力が生じません。

言われてみれば当然という感じですが、根本的にダメな行為(無効な行為)には公定力がありません。ちなみに、無効な行為にあたるものがどのようなものかというと、明らかな法令違反とかになります。

このような場合は、最初から公定力が生じません。

2.権限ある行政庁による職権取消し

2つ目は、権限ある行政庁による職権取消しです。問題文の場合だとBによる職権取消しをすることです。

これは、行政庁が誤りに気づいた場合に自らで取り消す場合です。

ごめん、ごめん、間違っちゃったー(;'∀')。それ無しねー

という感じの、行政庁による機転の利く行為といったところでしょうか。これにより公定力が失われます。

3.行政不服審査法による不服申し立てに基づく取消し

3つ目は、行政不服審査法に規定されている審査請求(不服申し立て)による取消しです。

行政庁の処分に不服がある者は、不服申し立てとして審査請求をすることができます(行政不服審査法2条)。

それが認められる(認容される)ことになれば、審査庁が処分を取り消します(同法46条1項)。これで公定力が失われます。

4.行政事件訴訟法による取消訴訟に基づく取消し

最後は、裁判所(取消訴訟)による取消しです。

2と3が行政庁(行政権)による取消しなのに対して、裁判所(司法権)による取消しとなります。具体的には、行政事件訴訟法の処分の取り消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)を提起して、取消しの認容判決を得ることで公定力が失われます。

以上、上記4つをうまいこと45文字以内でおさめて記述すればめでたく完成です( ´∀` )ヤッター

ちなみに、「無効な行政処分であること、権限ある行政庁による取消しか裁判所による取消し。」(37文字)とかでも、解答としては成り立つのではないかと思います。

<解答>

本件課税処分が

予想問題二(行政法全般)

問題

A市において近年、空き家問題が多発していた。そこで、A市は対策のために「A市空き家条例」を制定した。しかし、A市内の甲家屋を相続したCは、当該家屋の管理者であるにもかかわらずこれを放置しており、甲家屋に倒壊のおそれが生じていた。

このような状況に対してA市よりCへ、空き家をしっかり管理するよう是正の勧告をしていたが、Cはそれにまったく従わなかった。そこで、A市のB市長は「A市空き家条例」に則って、Cの氏名・住所および甲家屋の住所を市のホームページ上に掲載した。

A市長の行った行政上の制裁は何と呼ばれ、どのような場合になされるものであるか。40字程度にて記述しなさい。

解説と解答

<解説>

Cのように課された義務を履行しなかったり(義務の不履行)、あるいは、行政指導に従わなかった(行政指導に対する不服従があった)場合には、何とかして義務を履行させたり、行政指導に従わせたいところです。

しかし、あまりにも個人への権利侵害が大きな強権的手段(即時強制や強制執行等)を採ることはできない場合に、どのような手段を採ることができるかが問題となります。

そこで、即時強制や強制執行といった強権的な手段を採らずとも、義務を履行させたり、行政指導に従わせるための法的テクニックが行政法にはあります。それが、公表です。

これはどういうテクニックかというと、公表という名の通り名前や住所を公表、つまり、"バラしてしまう"のです。単純なようですが、これが案外効きます。

だって、後ろめたいことをしているのをバラされるのですから、かなり心理的圧迫を受けます(公表されている事実を知っている人たちに、ヽ(`Д´)/ヤーイヤーイと後ろ指さされるプレッシャーは結構きついかも(;^ω^))。

ですが、効果はあるものの事業などを行っている会社が公表を受けると社会的信用が失墜するので売上が下がり、最悪、倒産することもありえます(実は結構強権的)。なので、公表は行政機関が勝手に行えるものではなく法律の根拠(法律や条例に定められていること)が必要となります。

<解答>

予想問題三(行政法全般)

問題

甲県A町と同県B町は隣接した地方自治体であるが、互いに、今後の町の発展のため合併してC市となることに同意し、双方の議会にてその旨を決定した。その後、地方自治法7条1項に定められる申請を行い。総務大臣より合併の許可を得た。

上記のような総務大臣の許可は、行政法学上何と呼ばれ、どのように定義されるものであるか。40字程度にて記述しなさい。

参照条文

地方自治法第七条一項:市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

解説と解答

<解説>

行政行為の分類(許可・認可等)についての問題となります。

結論を先に言ってしまえば、総務大臣の許可は行政法学上特許と呼ばれます。

特許は、国民に対し国民が本来有しない権利や権利能力等を設定する行為と定義されています。でも、この文言のままではわかりずらい(;^ω^)ので少し説明します。

特許を考える場合には対比として、別の分類の許可を持ち出すとわかりやすいです。

許可がどういうものかというと、医者を始めようとする場合は医師免許がないとダメですが、医師免許(許可)を得れば医者をできるようになります。つまり許可というのは、国民に対して国民が本来有している権利を解放するものです。

さらにかみ砕いて言えば、国民は本来的には医者だろうが弁護士だろうが自由にやっていい権利を持っています。なぜならば、憲法で保障されている職業選択の自由(憲法22条1項)を持っているからです。ですが、医者や弁護士は公共の福祉の観点から、それなりの能力を持っている人でなければ人々に迷惑がかかります。そこで、ある一定以上の能力ある者だけにその職業を解放(許可)するのです。

このような許可の性質から特許を対比すると、特許は、問題文の市町村合併のような、国民が本来持っていない権利や権利能力を設定するものです。市町村合併を許可する権利など誰も持っていませんから、権利を解放をするわけではなくて設定をするものなのです。

この違いを理解しましょう。

ちなみに、特許といえば、公有水面埋立の免許や河川区域占有の許可等が、例として上げられることが多く、テキストに書かれていなければ市町村合併の許可が、特許と気付けないこともあるかもしれません。

ですが、先に説明した特許の意味から「特許だっΣ(゚Д゚)!」と気付けるようになることが大切だと思います。定義の文言と事例のみで暗記をせずに、その意味を理解して答えを導けるようになりましょう。

<解答>

予想問題四(行政手続法)

問題

一級建築士Aは甲マンションの設計を行った。その後、完成した甲マンションが違法建築物であることが判明し、Aが建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行ったとして、Aは一級建築士の資格を国土交通大臣によりはく奪されてしまった。

しかし、Aは自身の設計に誤りはなく、甲マンションの工事施工者が設計を遵守した建築工事を行わなかったためであると考えている。そこでAは、行政手続法に定める聴聞手続を申請し、聴聞が行われることとなった。

その際、行政庁に指名され聴聞の主宰者となった職員Bは専門的な判断ができる者が必要であると考え、別の一級建築士Cを聴聞に参加させるととした。

そして、聴聞の期日が到来するとCは出頭した。聴聞の審理においてCができることを40字程度にて記述しなさい。

解説と解答

<解説>

問題文は長いですが、要は聴聞の審理おいて参加人ができることを聞いているだけの問題となります。結構、こういう前置きが長いだけの問題が出たりします(;^ω^)。

行政手続法においては不利益処分(許認可の撤回や資格の剝奪等)を受けた者が不服を申し立てることができる場として聴聞を用意しています(13条1項)。

そして、聴聞の主宰者(行政庁が指名した職員、問題文ではB)は必要があると認めれば参加人(問題文ではC)を聴聞の審理に参加させることができます(17条1項)。

そして、参加した参加人ができることは以下の3つとなります。

①意見を述べる。

②証拠書類等を提出する。

③主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発する。

この3つは行政手続法20条2項に規定されています。これをを記述することになります。つまり、条文をそのまま書くタイプの問題となります。

ただ、この問題で押さえてほしいポイントは、聴聞の審理において参加人は当事者と同じことができる(20条2項)ということです。

案外、この条文を当事者のための規定として覚えてしまっていて、「あれ、当事者はわかるけど、参加人は何か違うところがあるのかな。」と悩んでしまう場合もあるので気を付けましょう。

<解答>

予想問題五(行政手続法)

問題

甲県乙市内を流れる一級河川が台風により氾濫し、河川沿いの多数の乙市民が被災した。その内の1人であるAは、訪問してきた業者Bより、被災した家は火災保険にて修繕ができ、その申請をサポートをすると打診された。困っていたAはBへサポートを依頼した上で、申込金10万円をBへと支払った。

しかし、保険会社よりAの家では水害による保険の適用はなく、保険金の支払いはできないことを伝えられた。そこでAは、保険金を受け取れないのであれば申込金10万円を返還してほしいとBに迫ったが、Bいわく、契約は成立しているので返還はできない旨を告げられた。

その後、このような状況になっている乙市民がA以外にも多数いることが判明した。実は、河川の氾濫後にBを含めた9つの業者が”保険金申請サポート”と称して被災した乙市民を訪問しては同様の提案を持ちかけていたのである。

この事態を重く見た乙市は、9つの業者に”被災者の家の火災保険金が下りない場合は申込金を速やかに返還するように”と行政指導を行うつもりである。

乙市が上記行政指導を行うにあたってあらかじめすべきことを「事案に応じ、」に続けて40字程度にて記述しなさい。

事案に応じ、

解説と解答

<解説>

行政機関が行政指導を行うとき、相手方が1人(1業者)とはかぎりません。問題文のように複数の者を対象として行政指導を行う場合もあります(むしろそのほうが事例として多いかも)。

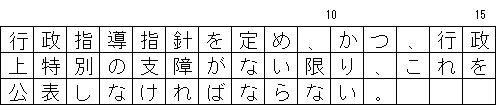

このような場合において、行政指導をする行政機関は「事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」(行政手続法36条)としています。これが、乙市が行政指導をするにあたってあらかじめすべきこととなります。

そして、36条にいう行政指導指針とは「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」(2条8号ニ)をいいます。要は、行政指導指針とは実施する行政指導の詳細です。

そこから、行政手続法36条は、行政機関が複数に対して行政指導をするときは「詳細をちゃんと作って、よほどのことがないかぎりはしっかり発表しなさい」という義務を課しているのだということがわかります。

なぜ行政機関に対して、このような義務を行政手続法が課しているのでしょう?

それは、公正の確保と透明性の向上(1条1項)のためです。

問題文のように、該当の者が複数存在した場合は、該当する者すべてに周知しなければ公正(公平)の確保ができません。つまり、「俺、そんなこと聞いてないよーヽ(`Д´)/」という人がいたら不公平なので、しっかり周知しましょうということです。

また、知らない人(第三者)から見ても「いったいどんな行政指導をしているのだろう?」と疑念を持たれないように透明性の向上もはかる必要があります。つまり、行政機関が行っていることを周りにもよく見えるようにする必要があるのです。

このように、行政手続法の規定はすべて公正の確保と透明性の向上(1条1項)という大目的(行政手続法という法律そのものの趣旨)を果たすための規定だということを意識しましょう。すると、行政手続法の理解が自然と深まります。

<解答>

事案に応じ、

ここから先は

全45問の行政書士試験記述式予想問題集。”行政書士試験記述式の予想問題を作成してみた”に続き、さらにプラスアルファ(α)した問題集です。こ…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?