2024/5/4 社労士過去問ランドアプデ情報

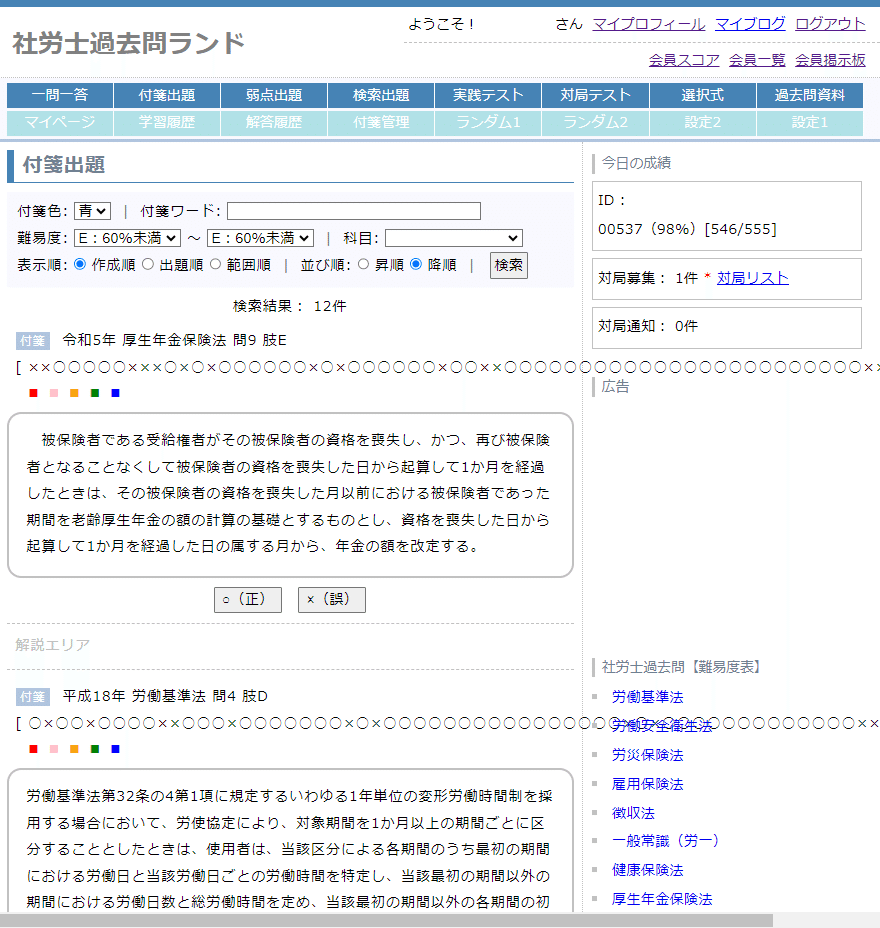

社労士過去問ランドの「付箋出題」モードに「難易度」指定機能が実装されていました!

そもそも難易度とは何か?

肢毎に正答率を区分けしたものです。

恐らく、最新年度の問題の登載当初に社労士試験公式や大手予備校が公開している受験生全体のデータを投入し、そこに社労士過去問ランドのユーザーの解答データを上乗せ加算していると思われます。

この推測が正しければ、成績上位者・ヘビーユーザーであればあるほど、社労士過去問ランドの正答率に与える影響は大きいことになるため、社労士過去問ランドの難易度は、実際の受験生全体の正答率のデータよりも尖ったデータになります。

どういうことかと言うと「成績上位者であれば正解する問題」、「成績上位者であっても不正解になる問題」のデータがより多く積み上がり、ライトユーザーの成績のデータの影響はより小さくなるため、試験公式の全受験生のデータよりも信ぴょう性が高いと考えてよいことになると思われます。

どの問題を解くかはユーザー間でフラットではないですが、恐らく皆同じように、付箋機能や正答率ソートを使用して、各々関心の高い問題を解いている傾向は間違いなくあるでしょうし、

「注目問題」モードが示すように、間違えやすい問題は一定の問題群に収斂しています。つまり「今」合否が分かれるであろう問題に、より多くのデータが積み重なっていると考えることが出来るのです。

使い道を考えてみました

難易度の機能を利用し、当職の付箋問題の数を表にしてみました。

この表に一日1000枠の限度を被せていくと、

・A~Bに絞って桃付箋を総覧する

・D~Eに絞って橙から青まで順に総覧する

みたいな使い方がありそうでした。

これは微妙です…ここまでくると使い道はなかったかも知れません。

ただ「付箋が重なるにつれ問題の難易度の分布が後退する」というのが数字で見られたのは有意義だったと思います。

あと、今やっていること(青→緑→橙→緑→青で大体1000)の繰り返しが1000枠を活かす最も合理的な方法だということも分かりました。

初めて社労士過去問ランドを利用する人には有効かも

この機能はこれから社労士過去問ランドを利用する人には結構使える機能のような気がします。

当職は無差別に全問を解いたうえで「自分の正答率」という指標だけでなく

・自分が重要だと思う

・今は解けたけど数日後は忘れてそう

・正解したけど理由が想起出来なかった

・間違えたけど完全重複肢だから一方は弾く

といった「判断」を掛け算して付箋をつけています。

しかし正直、AとBが試験会場で100%アウトプットできるレベルまで完璧にすれば合格点を超えると思いますし、当職のようなやり方よりもそちらを目指すべき気がしています。

Cまで試験会場で出せればデータ上も間違いなく成績上位合格でしょうし、D・Eは、5肢択一においては影響がほぼ全く無いような気がしています。

D・Eで基本論点が問われている場合もありますが、国語の問題と化していることが多い印象があります。

だからこそ練習したいとも考えるところですが、このような「基本論点を難解に聞いてくる問題」と「誰も知らない論点を聞いてくる問題」が混在するD・Eの問題群から、前者だけを抽出する機能は今のところありません(この辺はトレ問がうまく拾ってくれていると思うので、そちらを信じ切るのが良いと思います)。

また、平成18年度くらいから無効な問題がかなり増えてくる印象があります。テキストに載っていない問題の割合も増えるので手数が無為に増えてかなりのストレスになります。

あとは…ごく個人的な感想。本当に何とな~くですが、6~7年又は12年~14年前から逆輸入したと思われる肢が有意に多いように感じます。全体としても出題傾向が循環しているような印象も受けます。これは、「勝つ!5年」や「過去10」だと見えてこない傾向です。

恐らく「問い方のクセ」は15年「出題論点」は10年で捕捉可能だと言えそうです。それ以上は一気にタイパが下がる印象があります。何年分過去問を解いても知らない肢は必ず出てきますので、この辺で割り切るのが良さそうです。

したがって、平成18年か平成21年で区切るという考えが一つ成り立ちうるかと思います。

※「『出題論点』は10年で捕捉可能」については、TAC合格テキストの社労士過去問ランドのマークアップの捕捉率を前提にしています(下記リンクの第5項)。

社労士過去問ランドを初めて利用するときから「平成21年以前はカット」「D以下はカット」とか決めて取り掛かると、良いような気がします。

※「一問一答」(科目別)・「検索出題」(年度別)モードでは従前から難易度指定・年度指定が可能です。

表にするとこんな感じです。

問題数が60%になるということは、回答回数上限である1000枠が2倍近く活かせるということでもあります。

また、1週間で1周のところを2周できる、1週間かかるところを4日でできる、密度は約2倍になる、記憶も分散しにくい、などと言い換えてみるとかなり有効だと言えそうです。

これから社労士の勉強を始めようとしている方は、使いやすくなった社労士過去問ランドを是非ご検討ください!(どういう立場?)

なお、今日も何とか1位でした。

(この記事には続きがあります)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?