貨幣の歴史が学べる造幣博物館

今回は造幣局博物館を紹介します。

造幣博物館は、明治44年(1911年)に火力発電所として

建てられた建物で、造幣局構内に残る唯一の明治時代の

レンガ造りの西洋風建物です。

入館は無料。

造幣局は貨幣…1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨を造る所です。

ちなみに紙幣は造幣局ではなく、国立印刷局で造られます。

博物館は造幣局大阪本局の敷地内にあります。

大阪の造幣局は毎年4月に開催される

桜の通り抜けで有名です。

色々な種類の八重桜が300本以上植えられていて圧巻です。

造幣局の正面玄関から入り

受付をすませて、博物館の方に向かっていくと

旧正面玄関や創業当時からあるガス燈が保存されています。

1871年に創設されたので150年前の建造物にふれることができます。

博物館に入ると右側に創設当時の大時計が出迎えてくれます。

今も時を刻み鐘で時報を知らせています。

見学中も11時の時報が聞こえてきました。

3つの見どころ

その1 500円硬貨

展示では500円硬貨ができる過程を映像でみることができます。

そこで初めて知ったのですが、500円硬貨の「0」のところを

角度を変えて見ると字が浮かび上がってくるのです。

偽造防止のためですよ。

上からみると「JAPAN」

下からみると「500」

財布にあった500円硬貨(令和3年)は上からの「JAPAN」が

見えない…エラー? 目が悪いから?

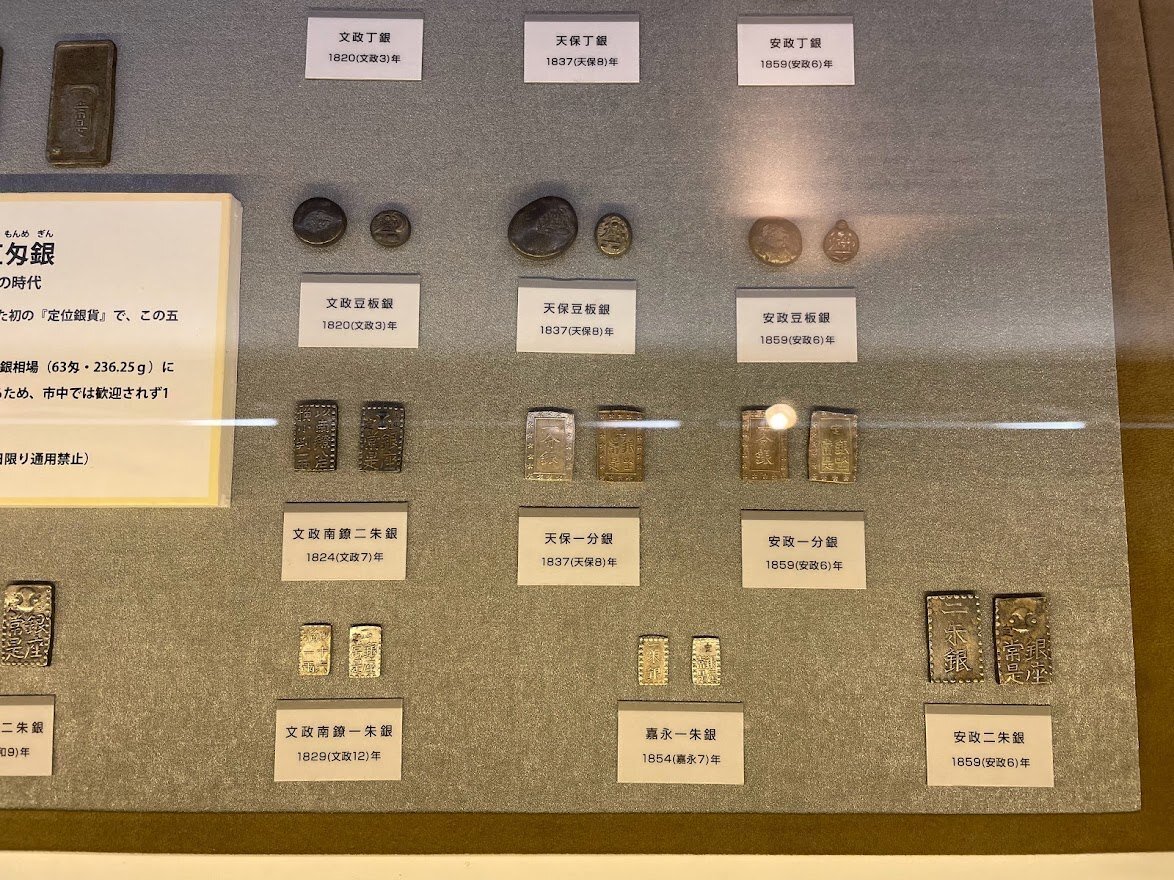

その2江戸時代の貨幣から時代小説

明治4年に開設した造幣局ですが、

博物館には古代の中国貨幣や日本の和同開珎や皇朝十二銭、

豊臣・徳川時代の大判・小判や丁銀も展示されています。

時代小説や時代劇で「一分」「一朱」とお金の単位が出てきますが

実際に展示を見ると「こんなに小さいの?」と驚きました。

反対に「大判ってホンマに大きい」「重ねると重たそう」

「そりゃあ、実際には小判が流通するよなぁ」

と、見たからこそ感じるものがあります。

その3外国の貨幣

造幣局は日本の貨幣だけでなく外国の貨幣も造っています。

それは電子マネーが普及したことにより、

貨幣の需要が減ったためです。

驚いたのは、ニウエという国の貨幣の模様に

スターウォーズやディズニーが使われていることです。

通貨として使われているかはわかりませんが、

スターウォーズファンとしては欲しいと思いました。

大阪にある造幣局博物館は

・レトロ建築として

・貨幣の博物館として

・メダルや海外の貨幣の製造として

見どころがたくさんあります。

3階建てでなんだかんだと1時間以上滞在していました。

駅からの道は川沿いの遊歩道を歩くと

程よい散歩コースにもなります。

関西圏の方も、そうでない方も

一度見学してみませんか?

記念品の販売所もあり、

ニッケルで作った生まれ年の栞を購入しました。

造幣博物館の詳細はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?