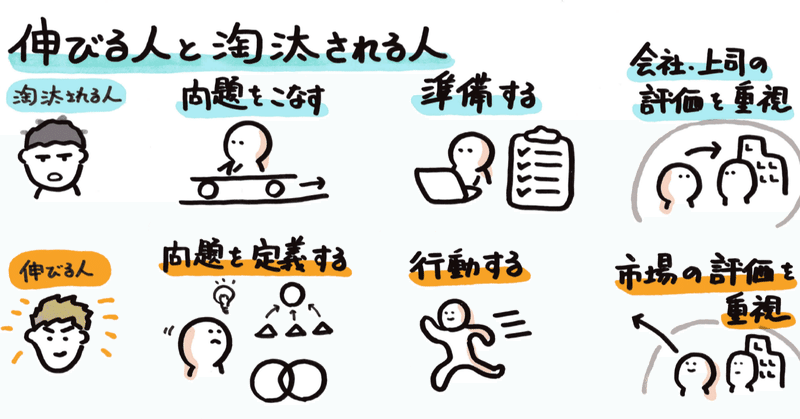

伸びる人と淘汰される人

社会や組織で働いていく上で、できれば将来にわたって求められる人材であり続けたいものです。

今回は、その意味でこれから「伸びる人」と「淘汰される人」という視点で3つのポイントを紹介します。

1)淘汰される人は、問題をこなし、伸びる人は、問題を定義する。

ビジネスをしていると問題や課題に必ず直面します。というよりも、仕事というものは問題や課題を解決することで対価をいただくものだといえます。

なので、問題に直面したときにどのように振る舞うかが大きな分かれ目になります。

「問題をこなす」というのは、言い方を変えると問題をうまく解決することです。一見、良いことだと思うかもしれませんが、過去、世の中に問題が過剰にあり、解決できる人材が少なかった時代には高く評価されますが、現代では逆転現象が起きているといわれます。

つまり、問題解決する人もしくは問題解決をするツールが過剰に出回っているため、以前ほど重宝がられることはなく、その価値を失っていきます。

一方で、発見されていない問題を発見したり、解決されたと思われている状況に対して問題を再定義できる人が市場から求められています。

2)淘汰される人は、準備する。伸びる人は、行動する。

何かをしよう、何かを変えようと思った時に完璧主義が走って入念な準備をする人は淘汰されます。準備をして挑むというのは素晴らしい心構えですが、経験したことないものへの準備はできることが限られてしまいます。

まず第一歩を踏み出し、壁にあたり、思考を巡らすことによって、結果的に良い結果を得ることができます。

準備すれば壁にぶつからないのでは?とも思いますが、特にVUCAの時代、発想としてこの壁を思い浮かべることができません。

3)淘汰される人は、会社や上司の評価を重視する。伸びる人は、市場の評価を重視する。

誰の評価を重視するかということです。

もちろん会社から評価されると出世も近づくでしょうし、上司から評価されると大きな仕事を任される可能性が高くなると思います。

これらの評価は一定必要ですが、過度に気にすることがデメリットになります。

顧客がいる市場で求められていないものに時間をかけたり、残業の時間の長さを評価したりと評価の基軸がずれているにもかかわらず会社が言うから、上司が言うからと言って生産性を無視した仕事の仕方をしていると、社会の評価軸からどんどんズレてしまうんですね。

終身雇用が常識ではない今の時代、社会や市場から評価される価値を生み出す人材になる必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?