奇跡の人

「奇跡の人」といえばヘレン・ケラーです。そして舞台の演目の定番中の定番。「奇跡の人」で検索をしてみると、まず出てくるのは公演の情報だったりします。

ヘレン・ケラーの奇跡の物語は幼い頃から幾度となく目にする機会があります。ヘレン・ケラー物語は、これまた子ども向けの図書の定番で、小学校の図書室は必ず置いてある。それも一冊ではなくて、教室の一角にオススメ図書を置く学級文庫でも欠かせないものでしょう。ぼくが小学生の頃はそうでした。昔とは置かれる本は入れ替わっているでしょうけれど、ヘレン・ケラーの物語は変わらず置かれているのではないか。

それにもうひとつ。「奇跡の人」で忘れてはならないのが『ガラスの仮面』です。

北島マヤと姫川亜弓が演技を優劣を競うストーリー。「奇跡の人」といえば何よりこの二人の競演だと思う人はかなりいると思いますが、ぼくもその中のひとりだったりします。

先日、愛着理論について書いてみました。今回、ヘレン・ケラーについて語ってみたいと思うのは、愛着理論との絡みです。ヘレンの「奇跡」には愛着が大きな役割を果たしたのだということを紹介したい。

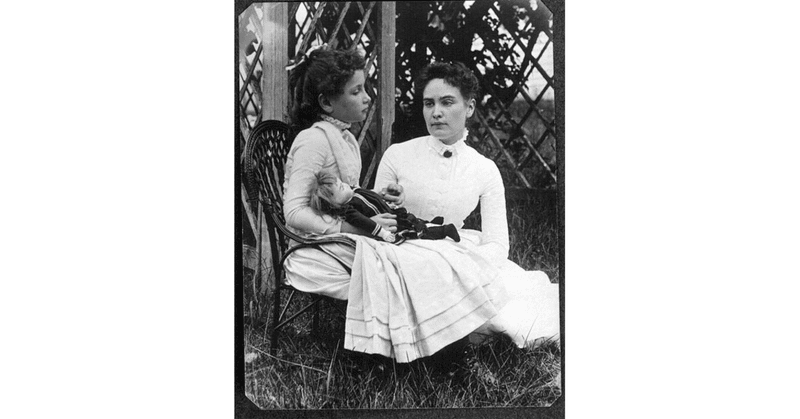

まだ弱冠二十歳にすぎなかったアン・サリバンは、六歳のヘレンの家庭教師――というより、子守り――として雇われます。物語で有名なように、六歳のヘレンは秩序だった生活のトレーニングを一切受け付けず野獣のような状態。躾けようとしても、目も見えない耳も聞こえないではお手上げです。わが子を不憫に思いつつも為す術がなかった両親は、ヘレンを「放置(ネグレクト)」していた。経済力はあったので子守りはつけて体裁は取り繕った――というと言いすぎかもしれませんが。

このためサリバンが何か教えようとしても、気に入らないことは一切受け付けようとしなかった。また躾をしようとしても、父親のケラー大尉がすぐ横やりを入れてしまうので、埒が明かなかった。その事態をなんとかしようと、サリバンは、ヘレンと二人だけで暮らさてほしいと申し出る。ケラー大尉も同意して、離れの家で二人の格闘の日々が始まる。 サリバンはヘレンに食事のマナーを教え込もうとするが、ヘレンは頑なに受け入れよとしない。この段階で、ヘレンがサリバンに対して示していた特徴的な反応は、体に触れられることを強く拒否するということだった。一緒に寝ることも嫌がった。しかし、他に頼れる人がいないと観念したヘレンは、次第にサリバンを受け入れ、体に触れられることや、一緒に寝ることを受け入れるようになる。そうなると、ヘレンは、サリバンに親しみを覚えるようになり、その指導も受け入れるようになる。サリバンに対して生まれた愛着ゆえに、相手を異物とみなして戦うのではなく、相手を受け入れることができるようになったのである。いったん二人の間に信頼関係が生まれてくると、ヘレンは進んで学ぼうとするようになり、サリバンがヘレンと格闘する必要もなくなったのである。 そうなるまでの期間は、意外なほど短かった。あの奇跡的な変化までは、何ヶ月も何年も要したわけではないのだ。わずか二週間で、ヘレンは別人に成長したのである。(岡田尊司著『愛着障害の克服』p.180~181)

他に頼れる者がいない場合に、生存戦略として心理的なつながりを作る。ヘレンがサリバンとの暮らしを生き延びるために採った戦略はまさにこれですが、この戦略には別の呼び名があります。「ストックホルム症候群」というのがそれです。

ストックホルム症候群は、誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者についての臨床において、被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを築くことをいう。ただし臨床心理学における心理障害(精神障害)ではなく、心的外傷後ストレス障害として扱われる。スウェーデン国外のメディアが事件発生都市名、ストックホルムに基づいて報道した経緯がある。(Wikipediaより)

なんというか、人間は自身で考えている以上に、生きることに文字どおり懸命なんですね。懸命なことが、場合によってはPTSDになり、場合によっては一生の宝になる。ヘレンの場合は後者で、しかもその宝はヘレンひとりのものを越えて人類の宝と言ってもいいものです。

ヘレンの「懸命」が人類の宝なのは、言葉が誕生する瞬間がヘレンの頭脳に記憶され、それが文字化されて他の人間に伝えられているからです。

先生と私は、井戸を覆うスイカズラの香りに誘われ、その方向へ小径を歩いて行った。誰かが井戸水を汲んでいた。先生は、私の片手をとり水の噴出口の下に置いた。冷たい水がほとばしり、手に流れ落ちる。その間に、先生は私のもう片方の手に、最初はゆっくり、それから素早くw-a-t-e-r と綴りを書いた。私はじっと立ちつくし、その指の運動に全神経を傾けていた。すると突然、まるで忘れていたことをぼんやりと思い出したかのような感覚に襲われた――感激に打ち震えながら、頭の中が徐々にはっきりしていく。ことばの神秘の扉がひらかれたのである。このとき始めて、w-a-t-e-r が、私の手の上に流れ落ちる、このすてきな冷たいもののことであるとわかったのだ。この「生きていることば」のおかげで、私の魂は目覚め、光と希望と喜びを手にし、とうとう牢獄から解放されたのだ! (『奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝』小倉慶郎訳 新潮文庫 p.34~35)

片方の手に感じている水の感触と、w-a-t-e-r と綴られるサリバンの指の感触が同一のものだという発見。これこそ言葉の発見――というより「創造」でしょう。この創造は、ヒトならばだれしもが経験していることであると同時に、誰も記憶に残すことが不可能な出来事でもある。ヘレンの奇跡のどこが奇跡かのかと言って、この記憶こそが奇跡だろうとぼくは思います。

それは六歳まで「言葉の創造」が遅れたことと関連しています。六歳ならば、普通の子どもでも記憶は残っている。目が見え、耳が聞こえる普通のケースでは、記憶力が発達するよりも先に「言葉の創造」が行われるのでしょう。だから普通は覚えていない。そういう順番なんでしょう。

ところがヘレンのケースでは、この順番が逆転した。もう六歳で十分に記憶を残すことができるだけの脳力は発達している。言葉の創造を為すことができるだけの脳力もすでに備わっていたでしょう。ヘレンに足りなかったのは、言葉の創造を促す契機です。目が見えず耳が聞こえないために、誰もがヘレンが言葉を習得するのは不可能だと考えた。ただひとり、アン・サリバンだけがその可能性を信じ、そしてそれは正しかった。

重要なのは、この「契機」が作動するのに「愛着」が鍵だという点です。サリバンとヘレンの間に信頼が芽生えなければ、サリバンが与えた契機も作動しなかったろうと予想される。

この「予想」は誰がするのか? わたしたちがするのです。科学的に仮説をたてるというのではない。わたしたちは直感的に予想することができる。なぜ予想できるのかはわからないけれど、なんとなく、もしサリバンへの愛着がヘレンに生まれなければ、ヘレンの言葉の創造はなかっただろうと想像ができてしまいます。そしてこうした想像ができることが「ヘレンの奇跡」が感動的である所以です。ヘレンの奇跡はヘレンにだけ起きた特殊なことだけれど、その背景には誰しもに作動している普遍的な原理があります。「ヘレンの奇跡」は特殊であるがゆえに、普遍性が際立つ。だから人類の宝。

実際、ヘレン自身、障害を得たことは幸運だったと述べています。ヘレンをして幸福たらしめたのは、「創造の記憶」でしょう。英語で言うならば、

Memory of Wonder

創造は「ワンダー(不思議)」なのです。人間は創造力も持って生まれてきて、成長とともに創造を始める生き物――であるはずなのです。ただ、創造力が開花するには契機が要る。契機のあるなしが幸不幸を左右します。

「メモリー・オブ・ワンダー」とくれば、

感じるままに。