実現に向い始めた「懐かしい未来社会」

機が熟しつつある?

ここ一、二ヶ月、「懐かしい未来社会」への具体的な動きが、実はすでに始まっていることに気がつきました。大急ぎでその輪の中に入れてもらおうと、ドタバタし始めたところです。

ということで、参加型社会学会というものに加わってみることになりました。

参加型社会とは、私に言わせれば「懐かしい未来」です。

近代社会が全域化していく流れのなかで押しつぶされつつあった「懐かしい社会」が、現代のテクノロジーを得て、新たにバージョンアップしたかたちで出現し始めた。

これらの本は、いずれも「懐かしい社会」について記したものだと私は理解します。上は未来形、下は過去形。

「懐かしい社会」の過去形

春

上野村では、春になると、私は「これで何も困らない季節がきた」という気持ちをいだく。その頃、野原には、フキノトウ、ノビル、ヨモギ、ヤマミツバと、食べられる野の草が芽を出している。もう少したてば、タラの芽やヤマウドも姿を見せるだろう。水辺にはセリがはえ、釣りも解禁になった。畑作もはじまり、その畑のまわりでは鳥たちが春の声を響かせている。そんな春の景色に包まれていると、私には「何も困らない季節が戻ってきた」という安心感が芽生えてくる。

それは、楽しく、そして自分でも可笑しい感覚である。野の草が芽を伸ばし、釣りが解禁になったからといって、そんなことだけで現代人の暮らしが成り立つはずがない。(中略)

つまりこういうことである。知性は現実を分析させ、その現実を直視させようとする。だから知性は、春になったからといって、「これで安心だ」とは感じさせない。ところが、知性よりももっと奥に隠れている、人間の長い歴史のなかで培ってきた記憶は、「もう春になったから大丈夫だ」と私にささやく。

(内山節『里という思想』p.41~42)

「春になった」ということ自体が、すでにしてひとつの大きなプロジェクトだという感覚。春というプロジェクトに、各々が好きな形で参加していく。それが山菜採りだったり畑作だったりするだけのこと。

もうひとつ、『里という思想』からの引用を。

作法

最近、思想を表現する方法について考えることが多くなった。たとえば、文章は思想を表現する方法のひとつだけれど、その文章にもいろいろな表現形式がある。哲学の勉強を始めた頃の私は、さまざまな形式の中で論文という形式だけが、しそう表現の方法にふさわしいと思っていた。

しかし、後に、この考え方を訂正しなければならなくなった。思想の表現として、論文が唯一の方法だということは絶対にない。私たちは、すぐれたエッセーや小説、詩をとおして、しばしば思想を学びとる。とすれば、思想を表現する文章のかたちは、自在であってよいはずである。

ところが、そう考えてもまだ問題はある。というのは、思想の表現形式は、文章というかたちをとるとは限らないのだから。絵でも彫刻でも、音楽でも、つまり実にさまざまなものを用いて、思想を表現するものは可能なはずである。そのなかには、かたちにならないものもある。

たとえば私の村に暮らす人々のなかに、自然に対する深い思想をもっていない人など一人もいない。村の面積の96パーセントを森や川がしめるこの村で、自然に対する思想をもたなかったら、人は暮らしていけない。ところが、村人は〈自然について〉などという論文を書くことも、文章を書くこともないのである。そればかり、自分の自然哲学を、絵や音楽で表現しようとも考えない。

そんなふうにみていくと、村人は自然に対してだけではなく、農についての深い思想や、村とは何かという思想をもっているのに、それらを何らかの形で表現することも、またないのである。

とすると、村人たちは、どんな方法で自分たちの思想を表現しているのだろうか。私は、それは、〈作法〉をとおしてではないかという気がする。

プロジェクト・エコシステムの社会。エコシステムの代表例は、いうまでもなく自然そのものです。その自然が季節という形で立ち上げるプロジェクトに、ひとりひとりが自発的に参加していく。

一昔前までの日本の共同体は、自然プロジェクトに参加することを「仕事」と言いました。現代のように賃金労働することは「稼ぎ」と言って、「仕事」とは峻別されていた。「仕事」は、自然プロジェクトに参加して自然からの恵みを享受することであると同時に、自らが所属する共同体を維持するための営みのことも指していました。人間にとっては不都合な自然の流れに抗って、自分たちの暮らしの形を維持すること。これもまた「仕事」と呼ばれる営みに分類されていたわけです。

これらの本に記されているのは、一昔前からさらに遡った江戸時代あたりの「参加型社会」の形です。生産と流通のありさまだったり、思想だったり、民衆の風俗や精神性。

過去の「参加型社会」の遺産というべきものは、経済学的に捉えられてもいます。

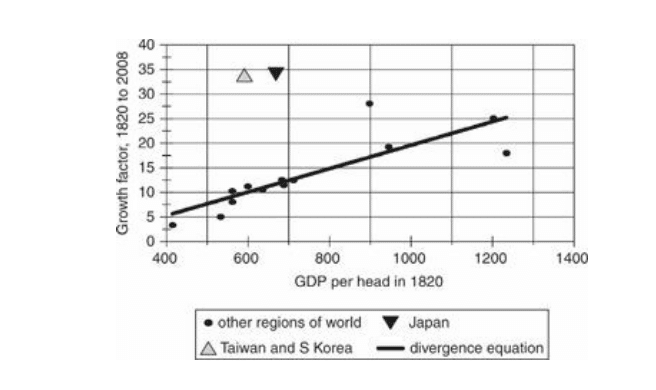

『Global Economic History』は世界標準と言っていい経済史の教科書ですが、そこには欧米基準からすると不可解な事実が掲載されています。

日本とかつて日本の支配地であった韓国と台湾だけが、世界標準の経済成長の形態から大きく離れています。GDPに比べて経済成長要因が、世界標準よりも多い。

かつて日本に存在していたと考えられる「参加型社会」は、農村という「小さな参加型社会」の集合体という形でした。農村からはみ出た余剰人口は江戸のような都会に吸収されて経済を営み、そこでは貨幣経済が発達しましたが、その貨幣経済も「参加型社会」のマインドの色が濃いものでした。

石田梅岩(1685年~1744年)が立ち上げた心学は、「参加型社会」型の経済倫理学と言うべきものです。梅岩に少し遅れて、ユーラシア大陸のちょうど反対のイギリスではアダム・スミス(1723年~1790年)が、同様の経済倫理学を立ち上げます。『感情道徳論』です。

『感情道徳論』の中心概念は「Sympathy」であるのに対し、石門心学の中心概念は(英語で表現すると)「Compassion」です。日本語に訳すと“共感”と“思いやり”ですから、似たようなものに感じますが、さに非ずです。これらは似て非なるもの。

『感情道徳論』と『都鄙問答』、および「Sympathy」と「Compassion」の違いについては、また改めて触れることにしましょう。

「懐かしい未来社会」へのアプローチ

出現の兆しが見え始めた新しい形の参加型社会。それは、かつての「小さな参加型社会」の集合体という形態とは異なるものです。ひとつの「大きな参加型社会」として立ち現われるつつある。それを可能にしたのは、ICT(Information and Communication Technology 情報通信技術)です。

情報通信技術が未発達だった時代では、「参加型社会」は“顔の見える範囲”に限られていました。人間が移動して顔を突き合わせて対話ができる範囲。つまりは農村集落です。

ICTが発達した現代では、“顔の見える範囲”が飛躍的に広がりました。世界中どこでも、自宅にながらにして顔を突き合わせることができるようになりました。対話の領域が人間の移動限界を超えて広がりました。

その結果、「参加型社会」は、地域限定の「小さな参加型社会」の集合体から、地域に限定されない「大きな参加型社会」がひとつ、という形態になりつつあります。「大きな参加型社会」を限定する要素は、人間一人一人の情報処理能力。つまりは「ダンパー数」です。

ダンパー数とは、イギリスの人類学者であるロビン・ダンバーによって唱えられている、人間が安定的な社会関係を維持できるとされる人数の認知的な上限のこと。だいたい150人とされています。

「参加型社会」を営むに当たっては、人間の情報処理能力がネックになると考えられます。「大きな社会」が要求する情報処理量と、人間が実際に備えている情報処理能力のとの間には大きな乖離があります。規範・社会秩序はこの乖離を埋める【技術】ですが、「参加型社会」ではこの【技術】を用いないという。では、いったいどのようにして、「大きな社会」を運営していくのか?

私のこの問いに答えてくれたのが、冒頭にリンクを貼った田原さんのnoteです。改めてリンクを貼っておきます。

自然がエコシステムであることは間違いありませんが、人間が備えている情報処理能力もまた一種のエコシステムであるといえます。未来型の「参加型社会」は、人間の認知能力というエコシステムをベースにする形になるのでしょう。

『参加型社会宣言』『出現する参加型社会』『共感資本社会を生きる』

これらの本に記されている「参加型社会」へのアプローチの形について、簡単に触れておきます。

まずは橘川幸夫著『参加型社会宣言』。ひと言で評するなら、ロックの精神とICTとをクロス・オーバーしてみせたもの、と言えるのではないでしょうか。Zoomといった“顔を突き合わすことができる”技術の出現前に、ICTのさらなる可能性を洞察していたというのは、大変な卓見だと思います。

田原真人著『出現する参加型社会』。こちらは『Zoomオンライン革命!』で顔を突き合わせることができる技術に将来性を見出しておられた田原さんが、さらに橘川さんの『参加型社会宣言』からインスパイアを受け、現代物理学の最先端分野である複雑系・自己組織化といった知見とがクロス・オーバーされています。複雑系・自己組織化は、よく知られるようになってはいるものの、まだまだ難解な分野なので、その分読み進めるのはハードルが高いかもしれません。

新井和宏著『共感資本社会を生きる』。こちらは上のふたつとは違って、アプローチの出発点が技術ではなくてお金・金融という点が特徴です。内容は「共感」を訴えているだけあって、平易で共感しやすいものになっています。

なお、『共感資本社会を生きる』は、“共感をお金にする(マネタイズする)”のではなくて、“共感がお金になる”という内容ですので、勘違いをなさらないように。日本語は「てにをは」が違うと意味内容がガラッと変わってしまう厄介な言語です。

(英語だと、“make empathy money"と"compassion becomes money”で、違いは一目瞭然)

“共感がお金になる”ことがなぜ「参加型社会」になるのか? この点については、また改めて考えみたいと思いますが、私などが見解を述べるよりも、田原さんと新井さんの「対話」が予定されているようなので、そちらを視聴したほうが早いだろうと思います。

7月28日(水)20:30からのイベントなので、まだ現時点(7/11)では開催されていません。まさにこれから、というわけです。

※こちらも参考までに

感じるままに。